I colossi della Silicon Valley sono ormai piú potenti degli stati nazionali. Per salvaguardare la democrazia, bisogna nazionalizzarli.

Ieri, la Presidente della Camera Laura Boldrini ha pubblicato sulla Repubblica una lettera aperta rivolta direttamente a Mark Zuckerberg, per chiedergli di prendere una posizione chiara in quella che chiama senza mezzi termini una “battaglia di civiltà” — la battaglia contro l’odio e l’intimidazione diffusi attraverso il social network.

La lettera arriva pochi giorni dopo il varo ufficiale della campagna #bastabufale contro la diffusione delle notizie false su internet, un “appello per il diritto a una corretta informazione,” come si legge sul sito web ufficiale. In concreto, si tratta di una raccolta firme, con cinque gruppi di destinatari concepiti piuttosto vagamente: scuola e università, che devono “farsi protagoniste di un’azione culturale che tenda a sviluppare l’uso consapevole di internet”; operatori dell’informazione, che devono aumentare “lo sforzo del fact-checking e del debunking”; imprese, chiamate a rimuovere le proprie inserzioni dai siti “specializzati nella creazione e diffusione di false notizie”; social network, invitati ad assumersi le proprie “responsabilità di media company”; e infine protagonisti del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, per fare da testimonial alla campagna.

L’appello pecca di ingenuità — sottintendendo che sia in qualche modo autoevidente la distinzione fra notizie false e autentiche, mentre in questi mesi abbiamo ampiamente avuto modo di vedere che non è così — e la sua validità va poco oltre la semplice sensibilizzazione — che comunque, su questo tema, è già qualcosa.

Altrettanto vaga è la lettera aperta pubblicata ieri. Quali politiche si richiedono a Facebook, in concreto, oltre a una presa di posizione peraltro scontata e già ribadita, per quanto timidamente? In calce, Boldrini accenna a due proposte “di natura tecnica” avanzate a Richard Allan, vicepresidente della public policy di Facebook per l’area Europa-Medio Oriente-Africa, durante un incontro a Montecitorio richiesto dallo stesso Allan. Ma le proposte non vengono precisate.

Il social network di Mark Zuckerberg ha già provato varie volte a introdurre lievi aggiustamenti nei propri algoritmi — per esempio, scoraggiando il click-baiting — e possiede già linee guida abbastanza severe contro l’incitamento all’odio, per quanto sia discutibile l’efficacia della loro applicazione. La faccenda è spinosa sia dal lato del social network — che un’estesa campagna di censura finirebbe soltanto per danneggiare, a vantaggio di piattaforme più “liberali” — sia da quello delle amministrazioni pubbliche, i cui proclami spesso avventati e vaghi rischiano di tradursi in provvedimenti liberticidi. L’abbiamo visto, recentemente, anche a proposito delle modifiche apportate al disegno di legge contro il cyber-bullismo.

Sul Post, Massimo Mantellini si è chiesto a che titolo Laura Boldrini — il cui ruolo istituzionale è strettamente confinato all’organizzazione dei lavori della Camera — abbia avanzato a Facebook le due non meglio specificate proposte tecniche. I toni di Mantellini tradiscono un certo risentimento maschilista — di cui Boldrini è spesso vittima — e l’insinuazione che la presidente della Camera sia mossa soltanto dall’ambizione di visibilità personale sembra malevola e gratuita, ma il punto centrale è azzeccato: in Italia manca una figura politica di riferimento deputata a occuparsi di simili questioni. Laura Boldrini, certamente animata anche da motivazioni personali — data la campagna d’odio a cui è continuamente soggetta su internet — ha cercato di riempire in qualche modo questo vuoto. Il problema non è tanto che si tratti di una figura istituzionale formalmente super partes nell’ordinamento italiano, quanto che non abbia nessun potere negoziale effettivo all’infuori del proprio peso come personaggio pubblico. Un po’ come i Goodwill Ambassadors delle Nazioni Unite, per intenderci.

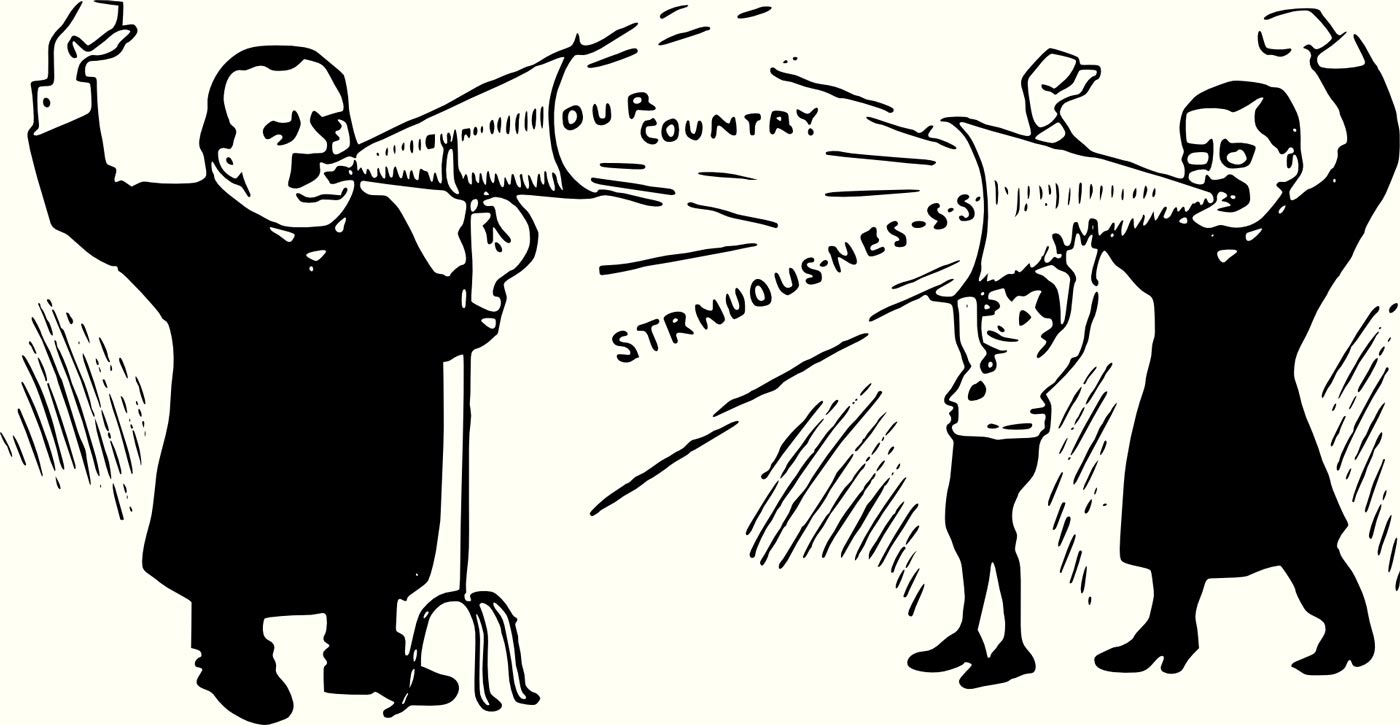

Ma una figura di riferimento del genere non manca soltanto in Italia: salvo eventuali deleghe alle politiche digitali incluse in qualche ministero, manca ovunque. Ed è grave, dato il ruolo sempre più rilevante che non solo Facebook, ma tutti i servizi offerti dai colossi della Silicon Valley, ricoprono nella vita pubblica e privata dei cittadini del mondo interconnesso. Recentemente, la Danimarca ha deciso per questo di nominare un ambasciatore ad hoc, incaricato di trattare con aziende private a cui si riconosce, per la prima volta a livello governativo, la stessa importanza e autorevolezza di uno stato nazionale. Con la differenza, fondamentale, che si tratta di aziende private e senza confini territoriali di sorta.

Il passaggio logico successivo è facile: bisognerebbe rendere Facebook e Google (se non anche Amazon) enti di diritto pubblico, sottoposti a controllo democratico. Non si tratta di un’idea campata per aria, ed è stata già sollevata da più parti e da diversi anni. L’assunto fondamentale è il riconoscimento di determinati servizi digitali come monopolio naturale, ossia un settore di mercato in cui è più conveniente ed efficiente che operi un solo attore in regime di monopolio, dati gli elevati costi infrastrutturali, che rendono impossibile una reale competizione. Conviene allora che quel singolo attore sia sottratto alle logiche del profitto — data l’importanza dei servizi offerti dal punto di vista strategico e dell’interesse pubblico — e controllato democraticamente dal basso.

L’accesso a internet viene sempre più frequentemente riconosciuto al pari degli altri diritti umani. Parallelamente, però, assistiamo alla fase terminale di un processo di lottizzazione e spartizione del web tra poche grandi corporation, che — con la complicità dei provider — stanno uccidendo internet così come l’abbiamo conosciuto finora, disegnando un equilibrio tra i poteri simile a un nuovo feudalesimo (per dirla con Evgeny Morozov), fondato sullo sfruttamento dei big data. Proprio questo modello di business ha fatto da motore alla formazione dell’attuale oligopolio: riesce a monetizzare più efficacemente i dati degli utenti chi riesce a diversificare meglio la propria offerta, coprendo sempre più ambiti della realtà.

Per questo Facebook, Google e Amazon mirano a diventare aziende totali, e hanno già raggiunto una dimensione critica che rende virtualmente impossibile un loro declino. Se si affaccia sul mercato un competitor minaccioso, basta acquistarlo.

Nazionalizzare Facebook e Google risponde a un’esigenza di salvaguardia non soltanto della democrazia, ma della specie umana tout court: da troppi anni la nostra evoluzione tecnologica è stata appaltata a una manciata di miliardari californiani — animati da idee spesso discutibili — senza che il pubblico abbia mai potuto esercitare alcuna forma di controllo o approvazione, all’infuori del consumo. Se Google fosse un’azienda pubblica sottoposta al controllo dei cittadini, si potrebbe contestare, per esempio, l’investimento di cifre importanti per lo sviluppo delle intelligenze artificiali che finiranno per renderci tutti schiavi (ormai è chiaro).

Ovviamente si tratterebbe di un’espropriazione con tutti i crismi. Ma non c’è troppo da sentirsi in colpa: l’industria tech ha potuto nascere e proliferare solo grazie a una pioggia di finanziamenti pubblici, e può sopravvivere allo stato attuale solo attraverso una massiccia e sistematica evasione fiscale.

L’ostacolo non piccolo che rende ancora improbabile questo scenario — oltre agli orientamenti economici tendenzialmente liberisti di tutti i governi occidentali, ancora così ben disposti nei confronti della proprietà privata — è che, a farsene carico, non potrebbe essere ovviamente un solo governo nazionale, e men che meno il governo degli Stati Uniti (ora, poi!) — ma allora chi? Sarebbe il primo caso di un’azienda pubblica globale, sotto il controllo di un organo sovranazionale, sul modello delle Nazioni Unite, eletto democraticamente — una sorta di Nuovo Ordine Mondiale democratico — o, come possibilità più realistica, una multinazionale pubblica con share dei singoli stati e governance condivisa. Uno scenario piuttosto remoto, soprattutto in un’epoca di recrudescenza dei nazionalismi e delle rivalità fra stati.

Il capitalismo ha archiviato i confini sin dalla sua nascita, ma si è sempre avvantaggiato della frammentazione politica del contesto in cui opera. C’è una previsione che possiamo azzardare: se gli stati non sapranno rimpiazzare Facebook e Google, saranno questi a rimpiazzare gli stati.