Giorno 4: Budapest – Praga

“You sleep good?”

Helena, in vestaglia rosa, è preoccupata. In primo luogo è preoccupata che non mi svegli in tempo per fare i bagagli e permetterle di fare il letto per il prossimo ospite. Poi è preoccupata perché ha dovuto far dormire in camera con me quattro ragazzi, e la cosa non le è piaciuta per niente. Me l’ha detto ieri sera, al mio rientro, assicurandomi però del fatto che aveva parlato con ognuno di loro, e che si trattava di bravi ragazzi, e che si era raccomandata che mi trattassero bene e si comportassero come si deve. Almeno credo mi abbia detto tutto questo, ieri sera, continuo a non capire i tre quarti di quello che mi dice, ma oserei dire che ci intendiamo a meraviglia lo stesso.

Mi diverte immaginare la ramanzina anglo-ungherese che i quattro sconosciuti si sono dovuti sorbire per il solo fatto di avere una ragazza, una ragazza sola, in camera, e medito sull’incredibile unione di istinto materno, solidarietà femminile e leggi inviolabili di ospitalità che hanno fatto sì che Helena abbia deciso, per un paio di giorni, di adottarmi.

Helena è ancora davanti al mio letto. Chiunque abbia interagito con me appena sveglia sa che non sono particolarmente reattiva, ci metto del tempo a carburare, non afferro tutto quello che mi sta succedendo proprio all’istante. Anche Helena sembra pensare la stessa cosa e mi rivolge un sorriso di denti storti, accarezzandomi la testa con fare affettuoso.

“Sleep good.” Afferma al mio posto. Poi getta un’occhiata ai ragazzi ancora semi dormienti alle sue spalle. “Boys good?” Si sono comportati bene, hanno fatto i gentlemen, non ti hanno disturbato, messo a disagio, arrecato qualsiasi tipo di fastidio con la loro maschile presenza – vuole chiedermi Helena, pronta, probabilmente, a sbatterli fuori di casa a calci in un culo in caso contrario. Mi affretto a scagionarli, “Boys good”. Lei annuisce soddisfatta e mi lascia a fare la valigia.

Poi, prima che me ne vada, mi sottopone a un minuzioso quanto incomprensibile interrogatorio sulle mie tappe future, mi ficca due pesche in mano “for train”, mi abbraccia e resta sulla porta a guardarmi mentre caracollo giù per le scale sotto il peso di tutti i miei zaini. Vi dirò, un addio che quasi mi sono un po’ commossa. Se avete in programma una gita a Budapest prossimamente, scrivetemi che vi do l’indirizzo. Anzi no, a ognuno il suo, di luogo letterario, che a vivere in quello altrui si rovina la poesia.

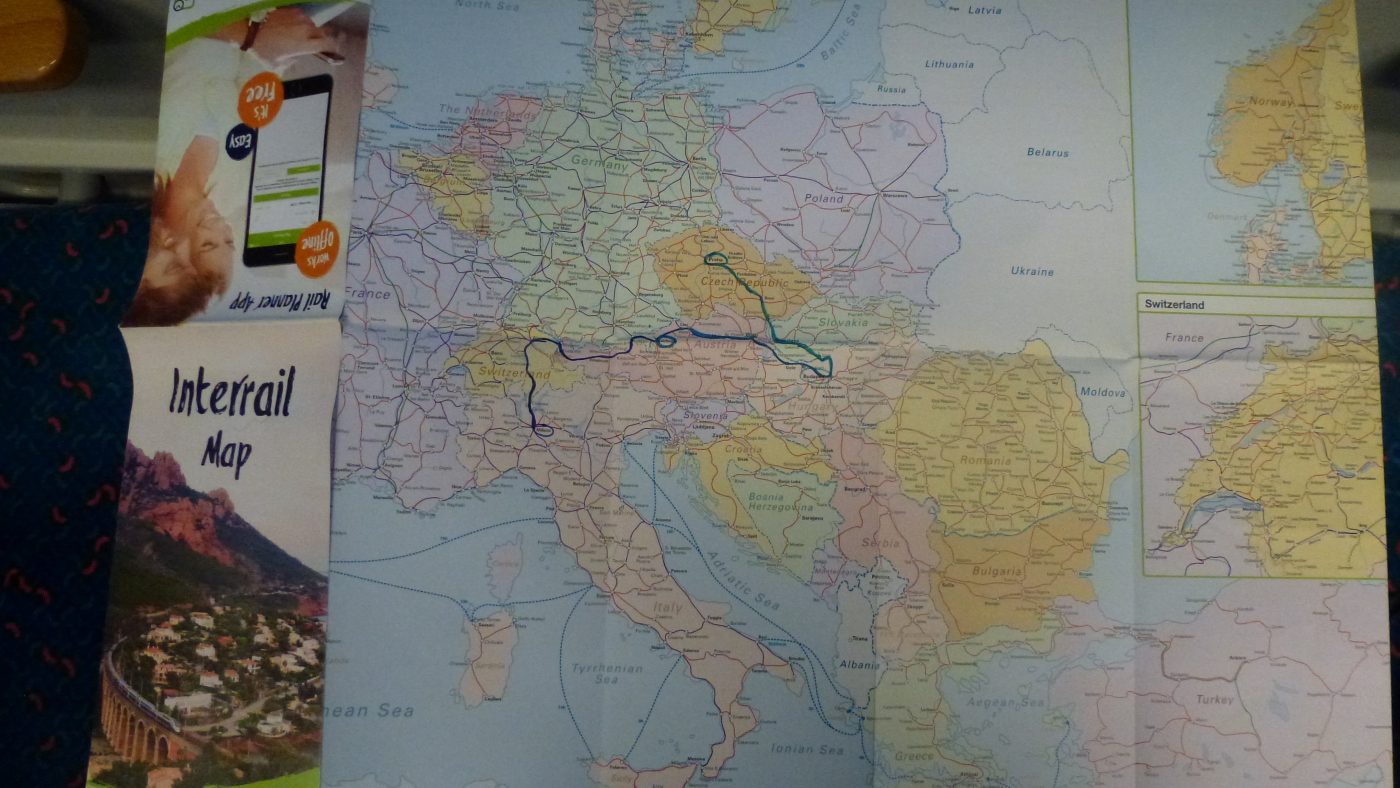

Al quarto giorno, alla nona stazione, al sesto treno, il ghiaccio si è rotto. Quattro giorno sulla carta non suonano tanti, ma quattro giorni di viaggio da sola sono un tempo infinito. Si sfalda la coscienza spazio-temporale, le ore si accavallano e la percezione delle distanze si frantuma, la geografia europea si restringe, tutto sembra raggiungibile, fattibile, in moto rotatorio attorno alla cartina che tieni in mano. Soprattutto se anche voi, come me, siete proprio scarsi in geografia. Ma davvero Amburgo è così lontana da Parigi? Ma come è possibile? A guardare le carte si scoprono cose insospettate (da me).

Come quella volta che dissi, all’esame di Storia Contemporanea, che la Crimea sta sul Mar Baltico, perché la confusi con la Danimarca, o perché convinta che la Danimarca avesse, accanto, un po’ più a Est, una penisola gemella, non è dato sapere cosa mi passò per la testa in quel momento. Fatto sta che ancora adesso ho qualche difficoltà a ricordarmi dove diavolo sta, la Crimea, esattamente.

Ma comunque, non divaghiamo.

È il quarto giorno, stavo dicendo, e il ghiaccio si è rotto. Ormai sono dentro nella dimensione viaggio fino al collo e sono piena di ebrezza. Non voglio più fermarmi.

Sì, Budapest, meravigliosa, rimarrei volentieri, ma alla mattina di una nuova partenza, un nuovo andare oltre, più in là, più lontano, più chilometri macinati, io scalpito. È il quarto giorno e sul treno, ormai, sono perfettamente a mio agio: l’appropriazione dello spazio pubblico non è stata così difficile da eseguire come pensavo, nonostante la solitudine.

Nella stazione di Budapest-Keleti, davanti alla biglietteria, osservo con compartecipazione due compagne di interrail che se la dormono alla grande sdraiate sul pavimento. Biondine, carine, abbracciate agli zaini. A occhio e croce, grado di scompostezza e profondità del sonno in pieno luogo non consono al sonno – a una certa sei talmente stanco che, sinceramente, te ne freghi – giudico che siano in viaggio da tre settimane tutte.

La terza tappa, la tappa verso la quale in questo esatto momento sto viaggiando, su un treno inspiegabilmente deserto e con fuori dal finestrino un cielo nero apocalittico da temporale estivo, è Praga.

Su Praga, lo confesserò, un po’ ho barato. Praga non è novità, avventura, scoperta. Praga è dove ho vissuto per 6 mesi l’anno scorso, durante il mio turbolento, alcolico e bellissimo Erasmus – quindi in un certo senso sto tornando a casa.

Sto tornando a casa e andando in visita alla mia amica greca, che è arrivata lì più o meno quando sono arrivata io, si è innamorata (della città, ma anche di un uomo) e non se ne è più andata via. La sua storia, magari, se mi va, se mi da il permesso, domani ve la racconto.

Quindi Praga so già come sarà, come mi accoglierà, dove portano le vie, che odore ha e i suoi colori. So in quali locali voglio andare e in quali piazze. E proprio per questo non sono mai stata così nervosa da quando questo viaggio è iniziato. Lo sconosciuto ha potenziale infinito e non può deludere, non è carico di ricordi ed emozioni – belle? Brutte? Forti? – nascoste ad ogni angolo.

Tornare a Praga è un pellegrinaggio ai luoghi in cui io ero me stessa più di un anno fa, e vi assicuro, di strada, da allora, ne ho fatta veramente tanta. Ma adesso basta, che sto diventando troppo autoreferenziale e poi non vi interesso più.