foto dalla cartella stampa del processo di El Chapo

Un regista italiano ci racconta da New York il processo al più importante narcotrafficante vivente attraverso una riflessione sull’importanza del racconto in un’epoca di serie tv narcos e il più alto numero di morti di overdose della storia americana.

Il processo di El Chapo è l’evento più importante del capitalismo americano in questo momento. Per capirlo, basta citare un numero: 14 miliardi di dollari. Il totale dei ricavi imputati a un singolo uomo oggetto del processo, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. Sei volte la ricchezza di Trump, più di trenta volte di quella di Cristiano Ronaldo, più di tre volte tutta la Leonardo Spa — ex Finmeccanica — con i suoi carri armati, aerei militari, sviluppatori di software balistici.

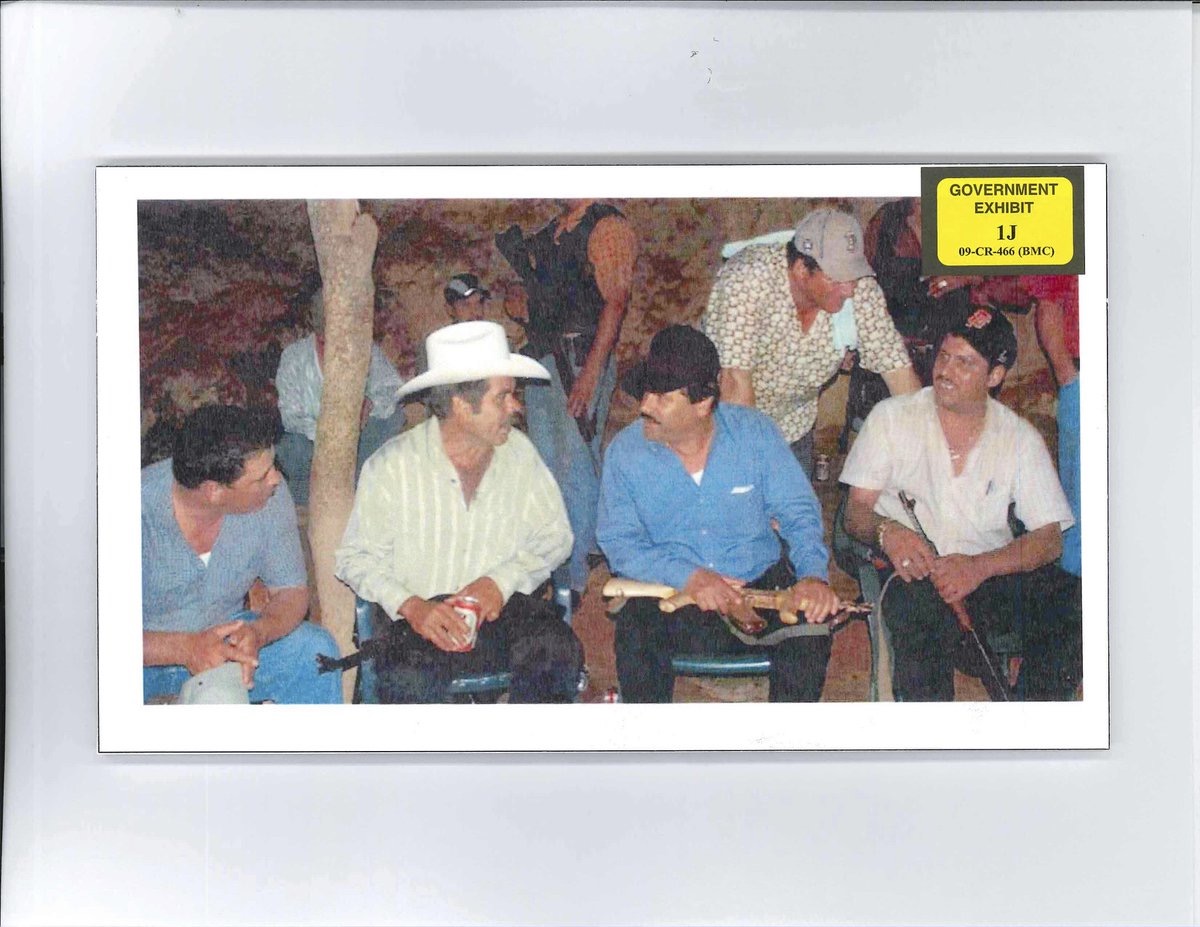

Supero la soglia di questo abisso economico, accompagnato da un Virgilio: Roberto Saviano. Entriamo nel tribunale come ospiti non invitati. Lui da scrittore, io da regista. Ci entriamo da figli del Sud Italia cresciuti in terre di mafia. Ci scortiamo l’un l’altro nei molteplici controlli, fino ad arrivare a destinazione. Le parole di Saviano scelgono da sole le pause, i cambi di campo, accelerano quando vogliono nella mia mente, senza altri pensieri che possano ostacolarne la potenza narrativa. Vedendoci in quell’aula, mi soffermo sulla prossimità fisica che ci sarà a breve tra lui e un suo lettore: El Chapo stesso, sorpreso a leggere in un suo nascondiglio ZeroZeroZero. Piuttosto che soffermarmi sulle chiare differenze tra i due, disegno un parallelo immaginario. Nessuno in quella stanza, ad eccetto di Saviano e Guzman sa ad esempio cosa voglia dire vivere una vita sotto scorta. Nessuno sa cosa è vivere con una condanna a morte pendente sulla testa. Condividono uno sguardo sullo stesso abisso: il narcotraffico. Riguardo Roberto e il suo sguardo è rivolto alla nostra destra: è entrato El Chapo. In aula, si fa silenzio.

Supero la soglia di questo abisso economico, accompagnato da un Virgilio: Roberto Saviano. Entriamo nel tribunale come ospiti non invitati. Lui da scrittore, io da regista. Ci entriamo da figli del Sud Italia cresciuti in terre di mafia. Ci scortiamo l’un l’altro nei molteplici controlli, fino ad arrivare a destinazione. Le parole di Saviano scelgono da sole le pause, i cambi di campo, accelerano quando vogliono nella mia mente, senza altri pensieri che possano ostacolarne la potenza narrativa. Vedendoci in quell’aula, mi soffermo sulla prossimità fisica che ci sarà a breve tra lui e un suo lettore: El Chapo stesso, sorpreso a leggere in un suo nascondiglio ZeroZeroZero. Piuttosto che soffermarmi sulle chiare differenze tra i due, disegno un parallelo immaginario. Nessuno in quella stanza, ad eccetto di Saviano e Guzman sa ad esempio cosa voglia dire vivere una vita sotto scorta. Nessuno sa cosa è vivere con una condanna a morte pendente sulla testa. Condividono uno sguardo sullo stesso abisso: il narcotraffico. Riguardo Roberto e il suo sguardo è rivolto alla nostra destra: è entrato El Chapo. In aula, si fa silenzio.

La qualità del materiale narrativo che emerge dal processo è tale che è difficile non scriverne in maniera letteraria. Per contro, la giustizia americana non offre spalle narrative a cui appoggiarsi. Nessuna ricostruzione di largo spettro, nessun momento di respiro investigativo. Sento il bisogno di una ricostruzione più stratificata in una materia molto più densa — il narco-capitalismo.

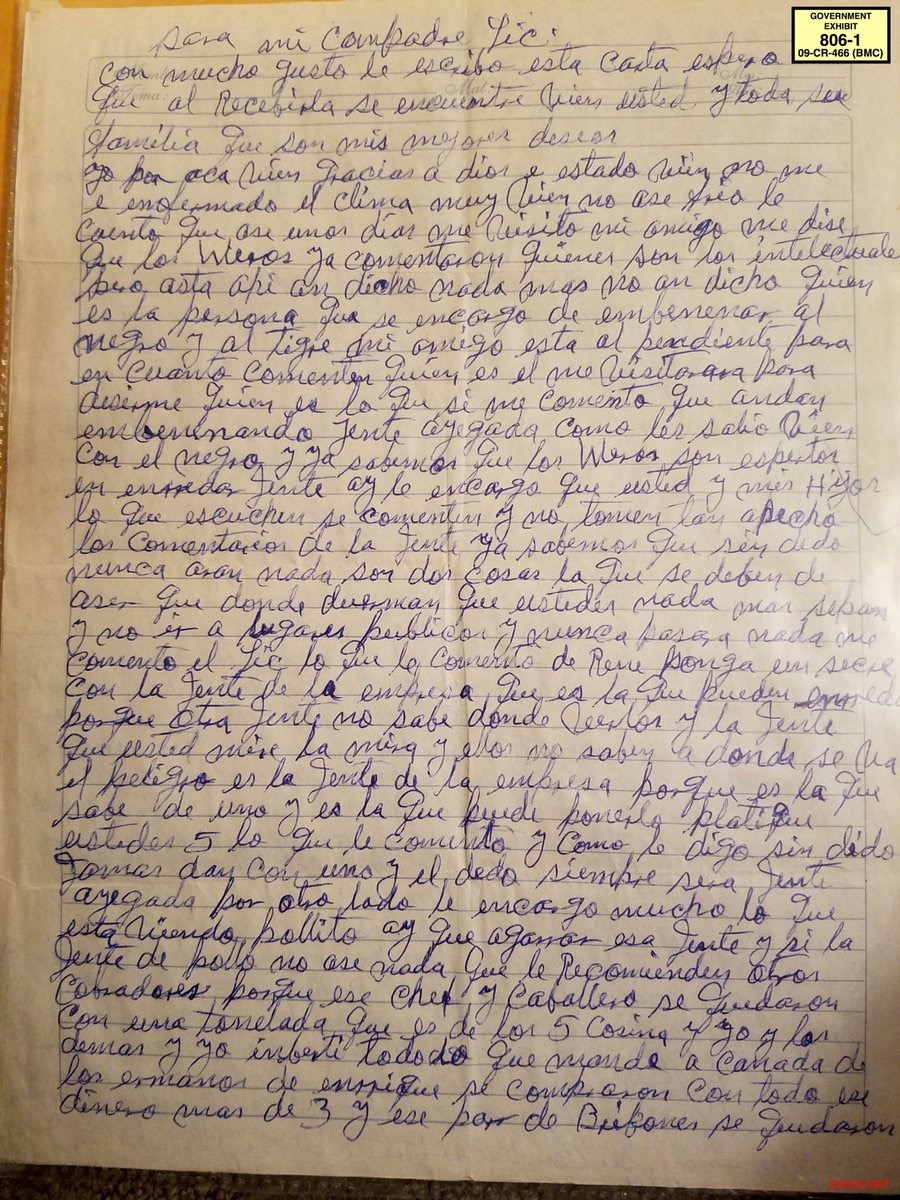

La struttura del tribunale, in una Brooklyn solitamente bassa e fatta di legno, sembra ricordare una piramide di giganteschi blocchi di pietra. Un tempio in cui si indica e valuta religiosamente prova su prova, fatto su fatto. Si ha l’impressione che nessuno guardi alla luna, tutti guardano il dito che la indica, con domande e risposte di breve durata — e quindi di breve respiro. Si salta da una miniera di coltan, fondata con i soldi della coca, ai tentati omicidi in un carcere fatti con granate, all’ossessione per il viagra di El Chapo: lo spazio per filare le trame non c’è. La realtà emerge in maniera distillata. Davanti anche a notizie enormi come quella della possibile tangente da 100 milioni di dollari all’ex presidente Nieto, si ha la sensazione di consumare bulimicamente i capovolgimenti narrativi, come se fossimo in preda a un “Netflix and chill” perenne. Il problema è non affondare. A leggere i dati, le informazioni meticolosamente riportate a mano, si rimane a galla. Invece bisogna affondare per capire.

A seguire la produzione degli articoli dei colleghi del New York Times, che sono probabilmente i più presenti e produttivi, si rimane un po’ basiti. L’impressione che si ha è che a coprire il caso ci siano professionisti dei processi e non di criminalità organizzata. Sembra un classico della compartimentazione delle news americane: Non un articolo di respiro capace di uscire dalla cronaca di quanto avvenuto nel processo, e che porti il lettore a capire che in quella stanza di Brooklyn, si sta provando a tracciare la storia del capitalismo degli ultimi 30 anni.

Paragonare gli intrecci di un cartello di narcotraffico a Game of Thrones è una conferma del sospetto. Si traccia una linea: da una parte El Chapo e tutti i testimoni trattati come se si secretasse in diretta una sceneggiatura di una serie tv narco — le caratteristiche dei protagonisti: pericolosi, divertenti, vagamente stupidi. Gli accadimenti: elicotteri che vengono distrutti per sbaglio, intrecci di amanti che testimoniano, tinte coloranti per i nerissimi baffi di El Chapo. Lo svolgimento: trovate 10 tonnellate di cocaina in Bolivia, persi 200 kg in una tempesta, venduti 10 kg a Chicago.

All’apice del mio stupore emerge un articolo di sintesi della giornata di processo a cui io stesso partecipo, dal titolo: Il processo di El Chapo: la nuovissima attrazione di New York. L’ennesima occasione persa di poter dare un peso alla materia dalla posizione più invidiabile, quella del più importante giornale al mondo.

Questa ricerca per lo spettacolo, per articoli facili e intuitivi non è soltanto superficialità, ma delimita il fenomeno, lo scarnifica delle sue gravità, gli ruba letture stupite creando un filone logico tragico. Da un lato, il Messico e il Sud America corrotti più di quello che ci si potesse immaginare. Dall’altro, gli Stati Uniti garanti della giustizia. Una classica narrativa hollywoodiana: ci sono i chiaramente buoni, ci sono i chiaramente cattivi.

Si dimentica che il 70% delle armi utilizzate nelle narco-guerre sia statunitense, che secondo le Nazioni Unite nel 2018 la produzione di cocaina e oppiacei sia stata la più alta mai registrata nella storia e gli Stati Uniti siano i suoi maggiori consumatori. Ci si dimentica che gli 881 milioni di dollari del cartello di Guzman riciclati da HSBC siano stati puliti in qualche meeting room di un grattacielo a due passi da un selfie a Times Square. Le strisce di coca di El Chapo, inalate da ragazzi del college americani e camionisti del North Carolina, sono pari a 328 milioni. Una striscia per ogni bambino, predicatore, donna incinta e poliziotto americano. Una gigantesca pista bianca. La storia di El Chapo è una storia innanzitutto americana.

* * *

Nei momenti di pausa si riesce a parlare con la disegnatrice ammessa per raccontare visivamente il processo (non sono ammesse foto), di sua figlia, di Canaletto e dei colori utilizzati. I giornalisti partecipanti sono meno di quindici, ci si guarda negli occhi uno per uno. Questo aumenta il peso di responsabilità di chi documenta il processo. L’importanza di essere lì è altissima.

Nel complesso mondo del “racconto della realtà” in uno scenario post-fattuale, c’è un meccanismo strano in atto. La narrazione, soprattutto cinematografica nelle sue forme più o meno sofisticate, ha il compito di raccontare il verosimile, le connessioni, il senso del tempo, mentre la carta stampata quella di inseguirlo costantemente. La memoria viene annullata nel ciclo delle news sui social network, compressa in un tweet. Dall’altro canto, il processo di stratificazione che le serie tv riescono a ricostruire permette di affrontare molteplici temi, approfondirli, creando spazi più ampi per la memoria. Questo tema del tempo esistente e del tempo raccontato è estremamente caro a figli di terre di mafia, come me e Roberto. La mafia vive nell’assenza di ricordo, nell’incapacità di una collettività di rendere i processi storie vive. Il malaffare vive nel buio di archivi giudiziari inaccessibili. Lo si combatte, ad esempio, con il cinema: che di luce stessa è fatto. Chi vede un cortocircuito tra racconto e fattualità giudiziaria o giornalistica, si sbaglia. Lo stesso Borsellino ci avvertiva della pericolosità di delegare il contrasto all’economia criminale alla sola magistratura, incapace “di risolvere tutta la complessa realtà [criminale]”.

La lista dei reati commessi, le prassi, le ossessioni, i particolari succosi rischiano di rimanere lì, bloccati nell’assenza di narrativa che permette di connettere le maglie dei numeri.

C’è invece un bisogno di scoperchiare le pile di corpi trucidati, indicare le seghe sporche di sangue, evocare l’odore di piscio dei bagni dove si tira, immaginare i corpi pompati dalla coca scrivere software all’una di notte in un ufficio tra il ping pong di qualche startup già milionaria. Ci vogliono scrittori, cineasti, fotografi, artisti per dare un peso. Avere l’ossessione di trascinare negli abissi chi ti legge, ascolta, guarda.

Il meccanismo è sempre lo stesso, identico, come in tutte le miserie umane: non ci riguarda. Il processo rischia di diventare una raccolta di dettagli macabri, follie gangster, lusso da Instagram. All’aridità dei fatti, degli elenchi infiniti, delle interrogazioni di prassi, dobbiamo sostituire la densità di un racconto pubblico che sappia recuperare il senso della vergogna collettiva come atto primordiale di civiltà.

Avverto che il nostro compito è quello di ergere, issare, su braccia poco larghe, un gigantesco specchio su cui ognuno possa riprovare il pudore. Sta a noi, non all’aridità — per quanto necessaria — del fact checking il compito di riprenderci la vergogna. La scrittura, la cinematografia, il teatro che verrà fuori da queste parole contenute in una stanza di Brooklyn, devono legarci alle colonne dei cavalcavia, devono farci indossare il kevlar dei giubbotti antiproiettili, devono danneggiarci l’udito come raffiche di AK47 sparate sopra la testa, devono inondare le nostre strade di pirite degli esplosivi delle auto saltate. Devono farci immaginare l’odore delle mutande dei condannati a morte dei narcos puzzare di feci tremanti di paura poco prima di essere ammazzati. Riprendiamoci la vergogna come destinazione finale della curiosità. La curiosità umana nel senso proprio di vicinanza: non come gesto professionale o etica giornalistica ma come titolo elettivo per immaginarsi ancora una volta uomini tra uomini, tremanti, ma umili di fronte agli abissi.

Andrea Nasuto è un 27enne regista e un designer di base a New York, cresciuto in Gargano. Ha co-diretto e prodotto diversi lavori cinematografici tra cui “Made of Limestone” e “Kosmonauts” con al centro temi come immigrazione, periferie, identità collettive dimenticate. Lavora all’intersezione tra tecnologia e spazio sociale, estendendo gli spazi di storytelling ai confini tra data visualization, video e architettura. I suoi lavori sono stati presentati in più di 7 paesi, molteplici gallerie d’arte e segnalati dall’Università di Cambridge, L’Espresso, Quartz, Fatto Quotidiano.

Segui Andrea su Instagram