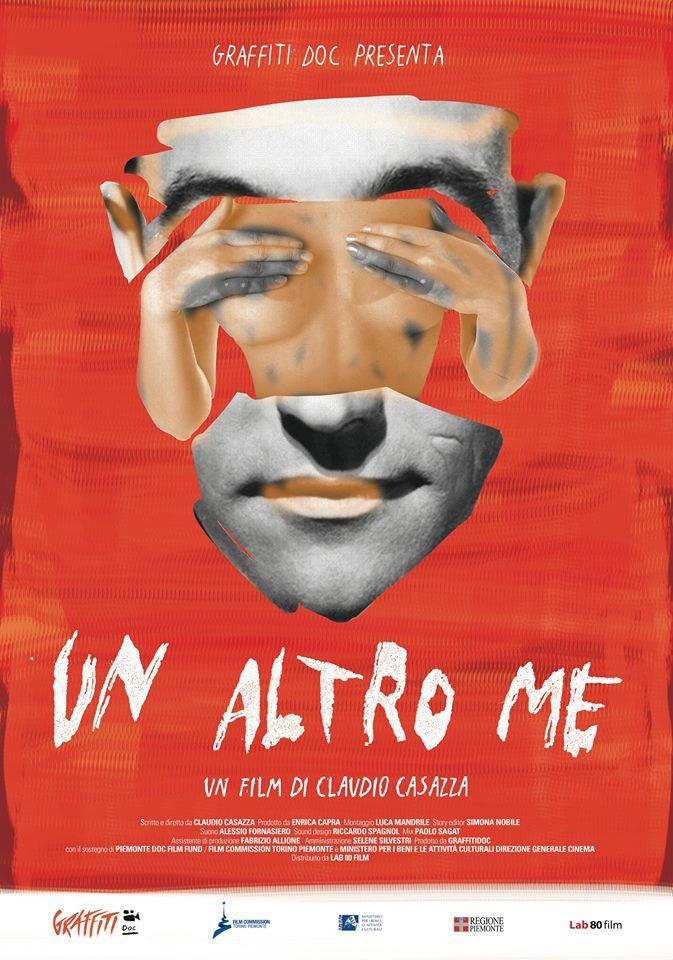

Il 13 aprile esce nelle sale Un Altro Me, l’ultimo documentario del regista milanese Claudio Casazza, ambientato nel carcere di Bollate.

Il film riprende il lavoro riabilitativo che un gruppo di psicologi e criminologi, guidato da Paolo Giulini, sta compiendo sui detenuti che scontano una pena per reati sessuali. Il lavoro si concretizza in gruppi d’ascolto composti dai detenuti e dallo staff di Giulini, che segue il percorso di queste persone anche fuori dal carcere, aspetto che per il sistema penale italiano è assolutamente inedito. Finora dei 248 uomini seguiti solo 7 sono stati di nuovo arrestati per una violenza, mentre la media internazionale è del 20%. Un Altro Me mette in scena un’importante riflessione su quanto sia essenziale cambiare il punto di vista generale sui colpevoli di violenza sulle donne, senza dipingerli arbitrariamente come mostri, demonizzandoli a ogni costo.

Abbiamo fatto due chiacchiere con il regista, che ci ha raccontato la sua esperienza nel carcere, il suo rapporto con i detenuti e con gli psicologi, e come il film cerchi di suscitare un piccolo cambiamento su un discorso così delicato.

Claudio, puoi dirci perché è stato scelto un titolo come Un Altro Me?

Perché ha un significato ambivalente. Uno è la ricerca di un altro sé da parte dei detenuti, che facendo un lavoro su se stessi cercano di capire quello che hanno fatto, mentre l’altro, secondo me e secondo la produttrice a cui è venuta l’idea di questo titolo, ci parla del modo in cui la società guarda queste persone, mettendo loro addosso la classica faccia del mostro e basta. Con questo lavoro io ho proprio cercato di avere un altro tipo di sguardo.

Nel film i detenuti sono ripresi sempre fuori fuoco. Oltre alle evidenti ragioni di privacy, questa scelta assume anche un ruolo preciso all’interno della narrazione?

Il fuori fuoco nasce, come dici tu, proprio da una necessità di tutela, in primis delle vittime, per non far sì che vedessero i propri carnefici al cinema, e poi dei detenuti, per non rischiare di essere riconosciuti e ancora una volta bollati. Per farlo c’erano varie possibilità: anche facendo l’osservazione e basta avrei potuto riprenderli a fuoco e poi digitalmente renderli fuori fuoco, ma dato che a volte mi chiedevano di vedersi in video, se si fossero visti a fuoco nel momento delle riprese avrei probabilmente minato il rapporto di fiducia che si era instaurato tra di noi. Poi naturalmente c’è anche un motivo che rispecchia una mancata consapevolezza in loro stessi, come se non riuscissero a vedersi dentro, e da qui quindi il doppio ruolo del fuori fuoco. Una volta ripresi così dovevo anche scegliere come stare con la camera, che ho scelto di tenere sempre fissa e alla loro altezza, anche perché c’era già tanto movimento di parola, si dialogava molto, non c’era bisogno di altro dinamismo, anzi c’era quasi la necessità di un contraltare per trasmettere stabilità.

Negli ultimi anni la consapevolezza che la forma del documentario riesca a potenziare ancora di più la possibilità che il cinema ha di riflettere i cambiamenti del reale sembra aver preso piede anche qui in Italia. In che misura secondo te?

Sicuramente si fanno molti più film in questo periodo, il digitale aiuta e il documentario, essendo il mezzo più semplice a livello organizzativo, è anche quello più usato. Poi c’è da dire che si hanno meno soldi per fare film di finzione, e allora accade una cosa molto particolare: si usa il contenitore del documentario per fare fiction. Ne è una prova il fatto che al festival di Berlino è stata recentemente aggiunta una sezione, il documentary form: i registi dei film presi in questa categoria usano la messa in scena documentaristica, pilotando però la realtà a loro piacimento. Spesso sono anche film molto belli, ma oramai si mischiano moltissimo i generi. E anche in Italia nel nostro piccolo stiamo attuando queste continue commistioni.

Il tema affrontato nel tuo film può dare adito a un’eccessiva retorica, se affrontato nel modo sbagliato. A proposito di questo, tu cosa hai preferito lasciar fuori da questo lavoro, per non incorrere in questo rischio?

Ho lasciato perdere tutto ciò che è voyeuristico, tutto ciò che è oltre. Infatti non si capiscono quasi mai nel film gli esatti reati che ogni detenuto ha compiuto, non se ne parla direttamente, vengono toccati senza scavare nel torbido. Anche perché ci sono dei limiti invalicabili, non bisogna mai andare verso la retorica spicciola, come hai detto tu, e questo permette anche agli spettatori di riflettere meglio durante la visione: ci sono molte sequenze che finiscono o con delle sospensioni o con delle domande, che permettono allo spettatore di dare lui stesso le proprie risposte, oltre a quelle che prova a fornire il film, laddove ce ne sia bisogno. E quindi, oltre a essere un dialogo tra detenuti e psicologi, è un banco aperto anche per la riflessione del pubblico.

Avendo avuto modo di stare insieme per parecchio tempo con responsabili di reati sessuali, che idea ti sei fatto sul modo in cui la società recepisce il triste fenomeno della violenza sulle donne?

Partiamo dal presupposto che il film è una piccola parte, rispetto a questo grande problema. Certamente un lavoro così fa capire che dovrebbero esistere in tutte le carceri progetti di questo tipo. Al momento non è così, nonostante si sia dimostrato un 90% di abbattimento della recidiva. Questo gruppo è stato il primo a portare in Italia questo trattamento, e non era facile far capire che un tipo di percorso del genere poteva portare a dei progressi effettivi. Purtroppo per ora il carcere di Bollate è l’unico dove il progetto ha resistito, grande merito loro che ci hanno creduto e delle istituzioni che in questo caso hanno accolto coraggiosamente questa innovazione. Purtroppo il sistema penale italiano a conti fatti è riabilitativo solo nella lunghezza delle pene, ma poi se non fai nulla per riabilitare effettivamente il detenuto sei punto da capo, e naturalmente il rischio di recidiva aumenta esponenzialmente. Il carcere infatti è solo uno dei luoghi in cui questo gruppo lavora, dato che segue il percorso di queste persone sia prima che dopo la pena.

Sempre grazie alla tua esperienza all’interno del carcere hai avuto modo di capire in che misura i comportamenti di queste persone siano dettati da una questione individuale, piuttosto che da una pressione costante di un mondo che tende a sessualizzare tutto e a oggettivare sempre il corpo femminile?

Anche questa è una problematica molto complessa ed estesa. Basandomi su quello che ho visto, dato che l’estrazione sociale e l’età dei detenuti che hanno commesso questo reato è la più varia, quello che è chiaro è che è un problema generale, non da ridurre a stereotipo e a una determinata classe sociale o culturale. Se le statistiche dicono che una donna su tre ha subito violenza, vuol dire che inevitabilmente un uomo su tre l’ha fatta. Poi è chiaro che ognuno ha le sue difese e ha reazioni diverse al mondo che ci circonda. In alcuni casi infatti ho constatato, anche se ho preferito non farlo vedere quasi mai nel film, per non creare “giusitificazionismi,” che violenze subite precedentemente hanno portato queste persone a compierle a loro volta. Non è una consecutio automatica, ma la forte probabilità purtroppo c’è.

Per ricevere tutte le notizie da The Submarine, metti Mi piace su Facebook