in copertina, foto via Instagram

Trionfo del precariato, aumento del divario Nord-Sud, centinaia di migliaia di giovani in fuga. Ma il governo esulta.

Tra ieri e oggi le prime pagine dei quotidiani, per una volta, si sono riempite di ottimismo. La disoccupazione, secondo dati diffusi dall’Istat, non sarebbe mai stata così bassa “dal 1977,” anno in cui sono cominciate le rilevazioni dell’istituto. “Con l’incremento dell’occupazione, arrivata al 59% della popolazione attiva, inizia a dispiegarsi, in tutta evidenza, il favorevole impatto del Decreto Dignità sull’occupazione in Italia,” ha sostenuto con sicurezza il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Al quale ha fatto subito eco il ministro di tutto, Matteo Salvini: “avanti così, tagliare le tasse a imprenditori, lavoratori e famiglie è un dovere morale.”

OK, è normale che i membri del governo esultino quando i numeri sembrano confermare la bontà delle loro riforme — ma se si va a leggere meglio i dati, si osserva una fotografia del paese molto fedele, e molto meno rosea di quella millantata dal governo e accettata dalla maggior parte dei mezzi di comunicazione.

Per iniziare a inquadrare correttamente la propaganda del governo, basta leggere il Rapporto annuale pubblicato dall’Istat lo scorso 20 giugno. Nel report, l’Istat riconosce che non ci sono ancora segnali di superamento del più doloroso sintomo della crisi economica: la riduzione del lavoro a tempo pieno, calato in dieci anni di 876 mila unità.

È lo stesso istituto a sottolineare poi come “sebbene il numero di occupati abbia superato i livelli pre-crisi, il volume di lavoro misurato in termini di ore lavorate è ancora significativamente inferiore.” Cosa significa questo dato?

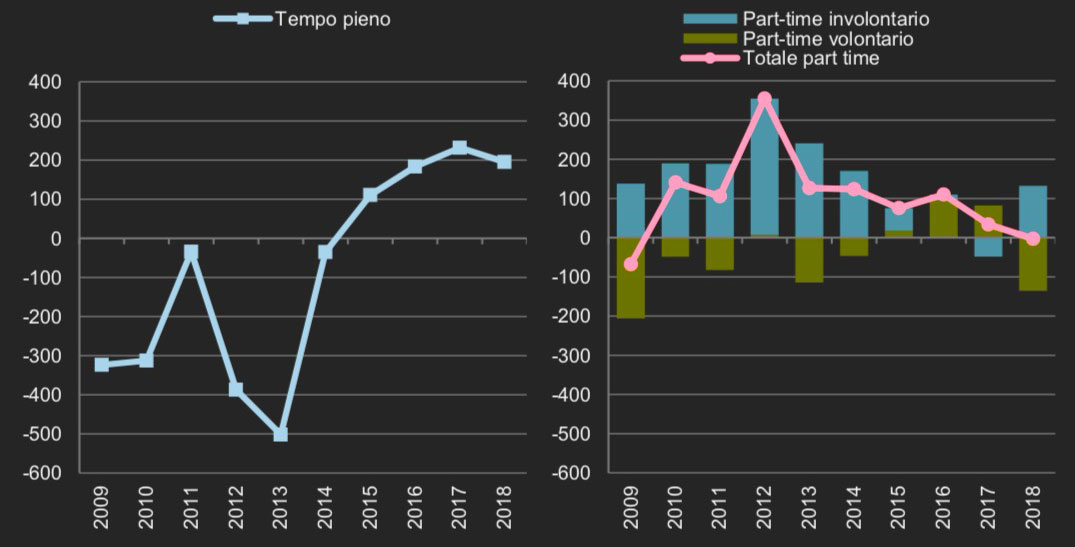

Occupati per regime orario. Anni 2009-2018 (variazioni assolute in migliaia) Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Il trionfo del precariato

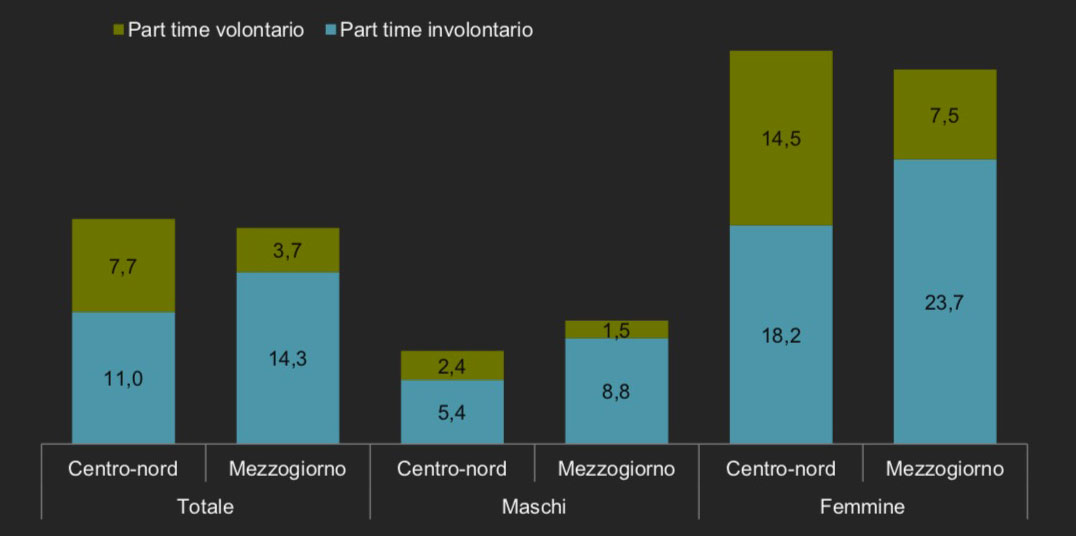

Le ore del lavoro a tempo pieno sono state sostituite da una miscellanea di lavoratori stagionali, con contratti a tempo determinato e part–time. Malgrado la retorica trionfalista del governo, non si inverte in particolare la tendenza dell’aumento dei lavoratori part–time, 4,3 milioni in tutto il paese, cresciuti di un milione nell’ultimo decennio. Di questi, con grande finezza, l’Istat ne definisce circa metà come occupati in part–time “involontario.” Ovvero: che lavorano solo poche ore al giorno perché non hanno trovato impieghi diversi. Come ha fatto notare il vicesegretario CGIL Vincenzo Colla, “all’Istat bastano 4 ore in un mese per considerarti un dipendente.”

Occupati per regime orario, sesso e ripartizione territoriale. Anno 2018 (su 100 occupati con le stesse caratteristiche) Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Gli effetti positivi sull’occupazione, insomma, non hanno niente a che fare con il decreto “dignità,” ma sono piuttosto la coda lunga della deregolamentazione del mercato del lavoro, praticata sistematicamente e da tutte le forze politiche negli ultimi dieci anni e culminata nel Jobs Act, fiore del male all’occhiello del governo Renzi. Il documento fa notare che l’unico anno che ha visto una transizione di contratti dal tempo determinato all’indeterminato è stato il 2016, e solo grazie agli incentivi allora in vigore.

Al netto della retorica da destra sociale di Di Maio e Salvini, i dati pubblicati dall’Istat sono positivi solo per i padroni. L’istituto sottolinea l’esplosione dei contratti a durata inferiore ai sei mesi, che costituiva nel 2008 il 37,4% dei dipendenti a termine e che ora costituisce un allarmante 48,2%. L’aumento del lavoro a dipendenza, che ha gonfiato le statistiche sulla diminuzione della disoccupazione, secondo l’Istat “è dovuto essenzialmente all’incremento del tempo determinato che, ad eccezione degli anni a più intensa flessione nei livelli di attività (2009 e 2013), è sempre aumentato.”

In definitiva: “la ripresa dell’occupazione si accompagna a un aumento della precarietà lavorativa e della vulnerabilità dei lavori più stabili.” Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è sostanzialmente invariato dall’inizio della crisi — anzi, è in leggera flessione, dal 64,7% al 64,0% — e sono diminuiti gli occupati che hanno un lavoro stabile e a tempo pieno, dal 55,9 al 52,6 percento.

Una ripresa non per tutti

Non è nemmeno lavoro uguale per tutti: i miglioramenti dell’occupazione sono interamente concentrati nel terziario, la cui relativa buona salute copre la situazione disastrata del resto del mercato del lavoro: l’industria ha perso in dieci anni 275 mila unità, e il settore delle costruzioni 546 mila. Contemporaneamente, si è ridotto drasticamente anche il numero di dipendenti nelle amministrazioni pubbliche, sceso in 10 anni di 242 mila unità.

Non è nemmeno lavoro raggiungibile per tutti: dall’inizio del recupero dell’occupazione, nel 2013, il numero di occupati nel Nord Italia ha permesso di superare i numeri del 2008 (+2,3%), nel Sud, invece, il crollo continua, con numeri che si confermano al -4,0%.

Ma ha senso valutare l’operato di questo governo a distanza di un anno dal decreto dignità, guardando numeri accumulati durante un decennio che è stato difficilissimo per i lavoratori italiani?

Sì: serve a riportare nel mondo reale la retorica boriosa del governo, che farà uso di questi numeri per giustificare un ulteriore spostamento della pressione fiscale verso i poveri e i lavoratori dipendenti. Sì: le nuove destre usano una retorica “lavorista,” da “amici del popolo” per mascherare una progressiva oppressione sociale e fiscale a danno dei meno abbienti, evidente da proposte come la flat tax.

Celebrare questi dati come un successo vuol dire comunicare ai padroni che va tutto bene: va bene usare sistematicamente glistrumenti che permettono lo sfruttamento dei lavoratori come il contratto a tutele crescenti, va bene usarli anche se rendono impossibile per intere generazioni di giovani lavoratori condurre una vita “adulta,” va tutto così bene che le armi di cui fanno uso saranno solo affilate dall’azione di questo governo.

Più istruiti, più poveri

Anche quest’anno l’Istat non ha fatto nuovo lavoro di analisi sui rapporti di lavoro a basso reddito: gli ultimi dati sono del 2016. Per quei low–pay jobs si intendono gli impieghi che interessano fasce di popolazione più in difficoltà, lavoratrici donne, giovani sotto i 30 anni, con particolare incidenza al Sud. La mancanza di analisi di questa fascia impedisce una comprensione adeguata di un altro fenomeno che evidenzia le difficoltà del mercato del lavoro italiano: la sempre crescente percentuale di lavoratori “sovraistruiti,” ovvero che svolgono professioni che richiedono titoli di studio inferiore a quello che hanno conseguito.

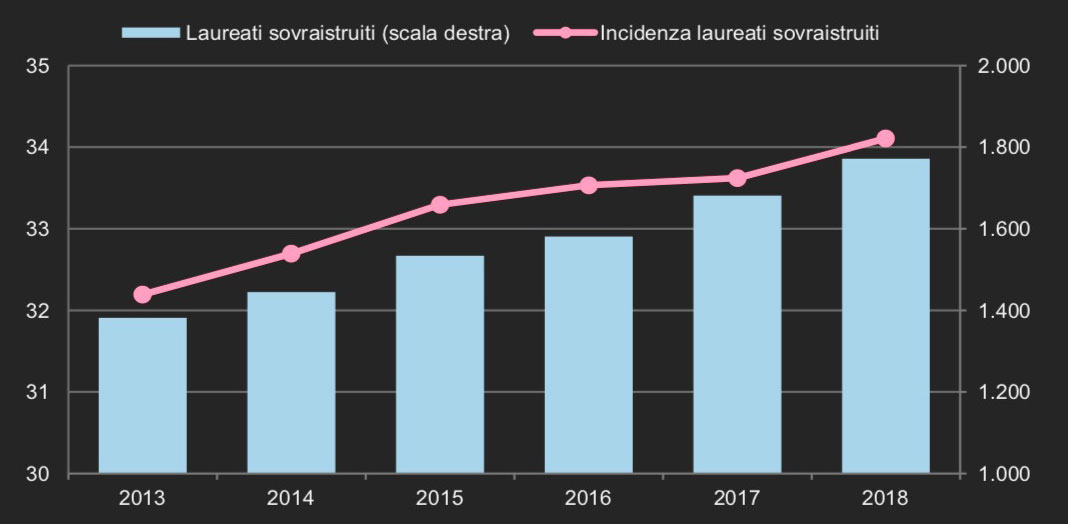

Laureati di 20-64 anni sovraistruiti e incidenza di laureati sovraistruiti sul totale laureati occupati della stessa classe di età. Anni 2013-2018

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Il dato che abbiamo è di un marcato aumento rispetto al 2017, che evidenza un forte cedimento generazionale di fronte alle ambizioni professionali e personali. Si potrebbe parlare di maggiore incidenza dei laureati nella popolazione, non fosse che in Italia ancora troppe poche persone si laureano — il vero problema, al contrario, è una sistemica difficoltà di valorizzazione del capitale umano.

Come testimoniano i dati Eurostat, in Italia la percentuale di laureati è marcatamente inferiore rispetto alla media europea, 27,4% della popolazione tra i 30 e i 34 anni, rispetto al 40,7% medio dell’Europa dei 28. Per fare i conti ai vicini di casa, in Francia è laureato quasi un giovane su due: il 46,2%.

Questo dato è molto utile per non farsi trarre in inganno e incappare in un altro trabocchetto molto efficace nascosto nel discorso pubblico italiano: quello che l’università non serve a niente, che i giovani sono dei bamboccioni e sostanzialmente non hanno voglia di lavorare e di uscire di casa, ecco perché vanno a dormire in questo e quell’ateneo. La realtà è ben diversa: emerge chiaramente come ci sia una correlazione stretta tra il numero di laureati e la prosperità economica e sociale di un paese, e come pensare che il problema sia che troppe persone si laureano è, semplicemente, una stupidaggine.

Giovani in fuga dal Sud (e dal Nord)

Il dato sui giovani “sovraistruiti’ va a braccetto con quello sulla disoccupazione giovanile. La percentuale di giovani che non trovano lavoro, infatti, continua ad attestarsi oltre il 30%. Ma c’è un dato ancora più inquietante, che nessuno sembra voler anche solo prendere in considerazione: è la fuga di under 35 dalle regioni meridionali. Negli ultimi 10 anni, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria hanno perso complessivamente oltre 226 mila giovani con un livello di istruzione medio-alto, a favore in particolare di Lombardia ed Emilia-Romagna.

Questo dato va sommato alla fuga di persone dal paese. Citiamo direttamente dal rapporto Istat:

“[…]una perdita netta di circa 420 mila residenti. Circa la metà di questa perdita (208 mila) è costituita da giovani dai 20 ai 34 anni e, di questi, quasi due su tre sono in possesso di un livello di istruzione medio-alto. I principali Paesi di destinazione sono il Regno Unito (che guadagna complessivamente nel decennio circa 31 mila giovani con livello di istruzione medio-alto) e la Germania (21 mila).”

In questi dati c’è tutta l’assurdità di un governo che si concentra in una lotta cieca ai flussi migratori in entrata, quando la vera emergenza è il flusso migratorio in uscita — e che diventa ancora più grave se si pensa alla forza con cui è spinto un provvedimento sulle pensioni come quota 100, mentre poco nulla è fatto per tutelare le fasce di lavoratori più giovani.

Sarebbe facile farsi prendere dalla tentazione di vedere in questo un conflitto generazionale. È un errore da evitare, proprio come tutte le immaginate opposizioni interne alle classi sociali — italiani contro stranieri, ad esempio. Sono divisioni che, in ultima analisi, servono semplicemente a distrarre l’opinione pubblica da tutti i mali esposti qui sopra che affliggono il paese. È triste leggere sui principali giornali articoli che parlano di poveri proprietari di panetterie che non trovano giovani disposti a prendere uno stipendio da fame per lavorare 9 ore al giorno e alla notte, o di proprietari di stabilimenti balneari che non trovano giovani disposti a farsi una stagione in riviera lavorando sotto il sole 9 ore al giorno con la promessa, in sostanza, di una mancia e un po’ di spritz gratis.

Segui Alessandro e Stefano su Twitter