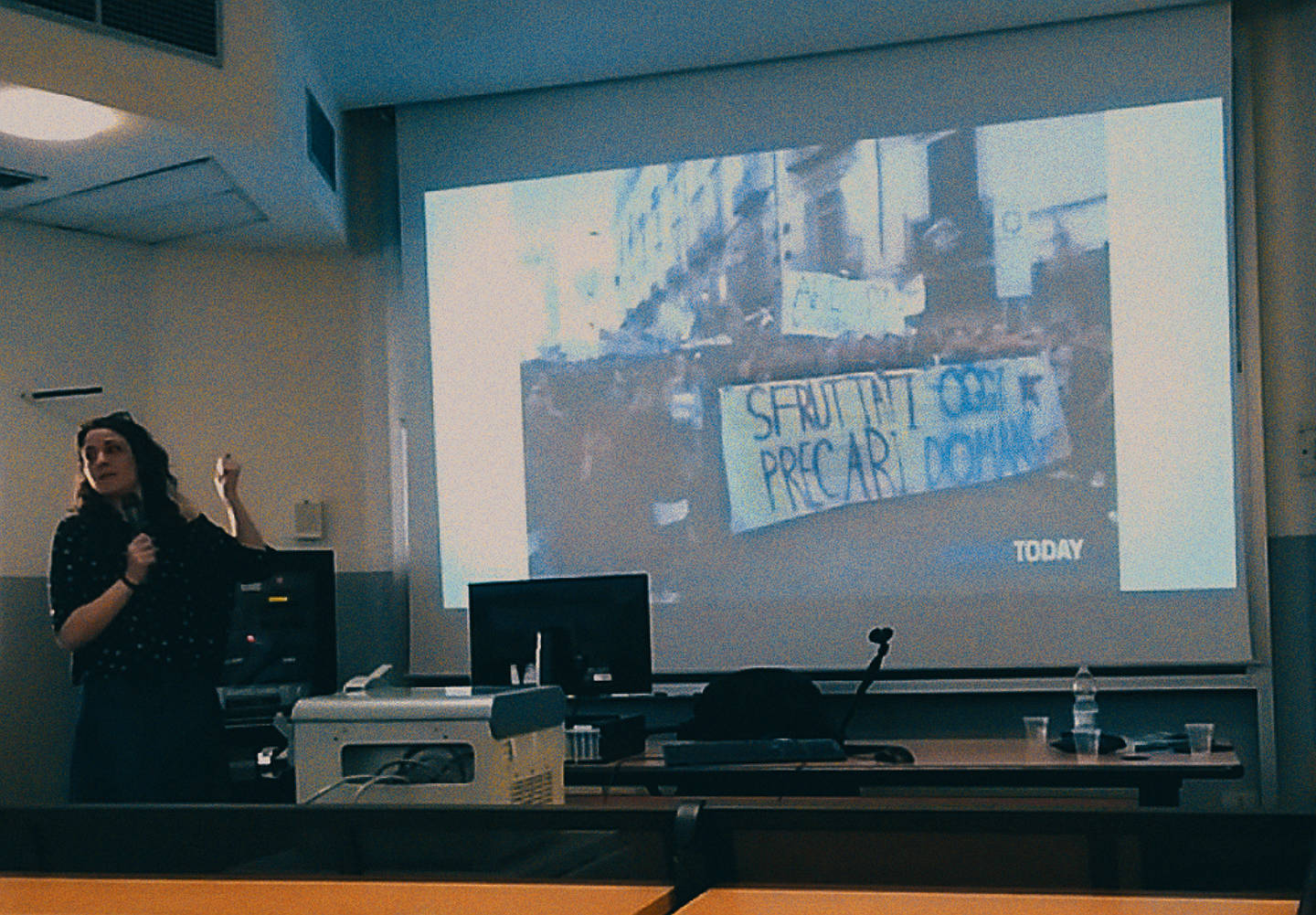

in copertina, foto dalla pagina Facebook di Non è lavoro, è sfruttamento

Da sinistra a destra la attaccano. Definita sprezzantemente “stella mediatica” dall’ala liberista, Marta Fana è oggi spesso presente nei dibattiti televisivi, incastrata nel ruolo di avversaria dell’ex ministra Elsa Fornero.

È nota per il “la querelerò” di Farinetti che, non sapendo rispondere ai dati esposti dalla ricercatrice, ha scelto la minaccia di adire le vie legali. I numeri facevano vacillare il consueto ottimismo progressista del più celebre “imprenditore di sinistra,” ma il sorriso simbolo del renzismo non poteva spegnersi così, quindi perché non provare la strada della delegittimazione personale? Così una ricercatrice con tanto di PhD viene chiamata con l’appellativo di “signorina” e fatta apparire impopolare e di poco conto con un “cercherò di capire chi è.” Altri commentatori hanno invece provato a spendersi in analisi capziose che la dipingono come “l’incrocio ideologico tra Diego Fusaro e Loretta Napoleoni.”

Critiche prevedibili: Fana è nota soprattutto per il debunking sui dati falsi di cui si vantava il ministro Poletti — quando non era occupato a sbeffeggiare i lavoratori. Una figuraccia per giornali, esponenti del Pd e governo: le cifre erroneamente quadruplicate sull’occupazione erano state usate come propaganda per il Jobs Act, ma ridimensionate non erano più tanto convincenti.

I dati reali sul #lavoro e le «sviste»del ministro #Poletti http://t.co/xgp6TCjEKH #JobsAct via @ilmanifesto [Finale] pic.twitter.com/8jmAHgPtCZ

— Marta Fana (@martafana) August 28, 2015

Così Marta Fana è presto diventata un punto di riferimento sul tema del lavoro, del precariato. Oggi ha forte risonanza tra articoli e talk di politica, anche se — come dice con amarezza — “rimango precaria, neanche mi pagano per i miei interventi, se pur richiesti.” Così, da Twitter al manifesto, Fana fa tremare gli analisti passando alla cernita i loro dati ogni mese. Ma soprattutto rifacendo i conti. “Negli uffici gli statistici sono tutti terrorizzati, dicono di fare attenzione che poi Marta controlla tutto,” dice scherzando durante un incontro all’Università degli Studi di Milano. E infatti è proprio così che la giovane ricercatrice argomenta le proprie posizioni: “Semplice aritmetica.”

Numeri, certo, ma Fana non nasconde quale sia la sua parte politica: “Un’ideologia di riferimento è necessaria, chi si vanta di essere neutro si sta soltanto illudendo, non è possibile su questi temi.” Insomma, è ostinata a sinistra, come lei stessa si presenta.

Incontriamo Marta Fana alla facoltà di Scienze Politiche della Statale di Milano, dove, in vista del 1 maggio, spiega la sua posizione su un mondo del lavoro sempre più precario — o “flessibile,” come a qualcuno piace definirlo. Del resto Non è lavoro, è sfruttamento è il titolo della sua ultima pubblicazione. Un libro di successo, ricco di esempi concreti e attuali. Da Amazon a Foodora il panorama non è dei migliori: c’è una nuova classe operaia sfruttata e c’è l’interesse a tenerla divisa, incapace di organizzarsi.

* * *

Il tema della coscienza di classe è sicuramente preponderante nel tuo saggio, dove sostieni che è fallita l’opzione politica di chi riteneva che l’impoverimento portasse automaticamente a sinistra. Chi nella recente tornata elettorale ne era illuso?

Da un lato tutti quelli che hanno provato a rievocare il centrosinistra, ma anche tutti quelli che proponevano opzioni genuinamente di sinistra ma che non sono riusciti a parlare alla gente impoverita, le cui pulsioni — anche per via del senso comune — sono andate radicalmente a destra. È stata una campagna elettorale basata sulla paura dell’immigrazione, sulla sicurezza. Fateci caso, dal 5 marzo non si parla più di immigrati, quando invece sono tre anni che televisioni e giornali insistono sullo stesso argomento.

L’impoverimento socio-economico esiste, è sempre stato uno dei temi del riscatto e dell’emancipazione delle forze progressiste e di sinistra e ora è venuto a mancare. Io ritengo che sia anche perché alcune formazioni — penso ad esempio a Leu — avevano sostanzialmente un buon programma in questa direzione, ma non ci credevano.

Infatti tu sostieni che l’impoverimento produce spesso isolamento. Perché invece di creare unione tra gli ultimi ha portato allo slittamento dell’obiettivo, del “nemico,” dal ricco al diverso?

Ci sono vari motivi. Ovviamente questa frantumazione a livello sociale e questo isolamento in una cultura che è prettamente individualista porta a trovarsi da soli e a pensare che i problemi che si hanno siano frutto di incapacità personali. L’esempio più evidente è la stigmatizzazione del disoccupato: è colpa tua, non delle condizioni economiche createsi. Quello della coscienza di classe è invece un tema molto vecchio e le persone che subiscono questo livello di sfruttamento e precarietà non riescono a riconoscersi in chi dovrebbe rappresentarle.

Leggi anche: Le destre europee criminalizzano il diverso per non affrontare il fallimento del neoliberismo

Nel libro presento delle categorie che nell’immaginario sembrano molto diverse come le donne delle pulizie (perché sono ancora soprattutto donne) e i facchini immigrati (anche questo settore attinge a un serbatoio specifico di popolazione). Entrambi i gruppi sono impoveriti allo stesso modo e hanno tipi di contratti molto simili, ma non si incontrano mai. Anzi, quando si incontrano c’è diffidenza e antagonismo: la donna bianca e italiana dice “quello è un immigrato che mi ruba il lavoro,” quando invece dovrebbero essere uniti nella causa. Bisogna mettere in circolo una contro-narrazione delle teorie dominanti: non è vero che sono gli immigrati che rubano il lavoro.

Se c'è disoccipazione, la colpa è dei padroni non degli immigrati.

LAVORARE TUTTI, LAVORARE MENO#PrimoMaggio #1Maggio #1maggio2017 pic.twitter.com/uxWWaOKCEQ— Marta Fana (@martafana) May 1, 2017

Tra i cinque punti in conclusione del tuo libro c’è “Lavorare tutti, lavorare meno.” I critici rispondono che non è così immediato: ridurre le ore di lavoro non crea immediatamente occupazione. Quali sono quindi i presupposti perché ciò avvenga?

Da un lato la possibilità di ridurre gli orari di lavoro è sicuramente data dall’espansione della tecnica, ovvero: siamo in possesso di capacità produttive per cui produrre lo stesso numero di prodotti richiede meno lavoro umano. Da questo punto di vista quindi in realtà si potrebbe fare. Se ciò però viene attuato riducendo i salari — e quindi deprimendo la domanda aggregata — ci saranno meno assunzioni, ed è questo che bisogna evitare.

Questo tema si collega poi ai dibattiti francese e tedesco appunto sul tempo di lavoro, dove si è visto che l’espansione c’è stata. Tra l’altro anche paper scientifici dimostrano che le aziende in cui si investe di più in innovazione tecnologica e ricerca di nuovi processi produttivi sono le stesse in cui gli orari di lavoro sono più ridotti e c’è più autonomia nella scelta di quando andare a lavorare.

Un’altra misura di politica sociale da te auspicata è l’introduzione del salario minimo per legge. Il reddito minimo del M5S, seppur chiamato “di cittadinanza” è una misura di workfare. Il rischio è di precarizzare ulteriormente e di obbligare i lavoratori al “lavoro qualsiasi e a qualsiasi condizione”?

Sì, nella misura del Movimento 5 Stelle il vincolo per ricevere questo reddito di cittadinanza, come lo chiamano loro, consiste nell’obbligo di accettare almeno il terzo lavoro che viene proposto, anche se questo non viene pagato. Lavorare a titolo gratuito, insomma. Si tratta di un peggioramento delle condizioni attuali, non si verificherebbe alcuna emancipazione. Nella vulgata il reddito minimo è quella cosa che ci dovrebbe astrarre dal ricatto di accettare i lavori non pagati e precari, ma se assurdamente come condizione per riceverlo ci si deve sottoporre proprio a lavoro gratuito qual è l’obiettivo? Questo è puro workfare.

Tu, per contro, dici di “non accettare che i contratti a tempo indeterminato siano utilizzati per abbattere i costi del lavoro,” ma di esigerli come diritto. Diritto tra l’altro presente per legge prima che il Jobs Act soppiantasse il vincolo di assunzione definitiva con il penalizzante “contratto a tutele crescenti,” abolendo le “tutele reali” dello Statuto dei Lavoratori.

Tanti ci dicono che siamo ideologizzati, io rispondo che è vero. Ma è vero anche per loro, per i promotori del liberismo come Renzi o come lo era Monti, seppur dipinto come neutro tecnico. Si tratta di un’ideologia politica ed economica del capitalismo. Detto questo, torna la volontà del thatcherismo di non definire le classi sociali, in modo da non riconoscere la massa politica di cui è parte l’operaio. Ora è cambiato il contesto storico: non siamo più nelle fabbriche ma siamo comunque operai. La scelta di togliere questo strumento, questa consapevolezza anche nel discorso, è un modo per negare la legittimità del discorso di classe, per non aprire il conflitto.

Chi ha invece accolto le tue proposte? A sinistra Civati, che pure ti consiglia caldamente come autrice, non ti rappresenta — lo dimostra la polemica sulle proposte di Possibile.

Sostanzialmente la polemica con Civati fu rispetto all’idea di salario minimo diversificato con variabilità legate alle produttività territoriali. Ciò significa che nel Sud, dove la produttività è più scarsa, si abbasserebbero i salari. Queste sono le gabbie salariali. Già esistono nella realtà odierna, e si traducono nell’incapacità del Meridione di rimettere in circolo la propria economia. Quindi la trovavo una posizione di destra.

Il Movimento 5 stelle ha più volte parlato di abolizione dei sindacati. Le sigle stanno fallendo nel portare il potere contrattuale a lavoratrici e lavoratori? Stanno scendendo a patti con la flessibilizzazione?

Sì, sono 25 anni che si compromettono. L’ideologia liberista le ha penetrate a fondo. Pensare, dal punto di vista intellettuale, che la flessibilità sia una cosa che esiste quasi per natura nel mercato su cui bisogna soltanto agire come regolamentatori è inconcepibile. Sappiamo bene che in tutti i contesti la precarietà è controproducente, anche soltanto in termini di efficienza e produttività.

Quando Grillo dice “aboliamo i sindacati” io rispondo: facciamo un referendum costituzionale. Sarà anche vero che oggi c’è una deriva di burocratizzazione delle loro strutture e che quindi non siano più organizzazioni dei lavoratori, ma organizzazioni di sindacalisti — sono critiche assolutamente costruttive che vanno fatte — ma rimangono sempre la via attraverso la quale i lavoratori decidono democraticamente di mettersi insieme per portare avanti un obiettivo. Obiettivo che, va detto, è a tutti gli effetti politico perché si tratta di rapporti di forza. Privarci di questo strumento è un atto autoritario.

La cronaca ci racconta quella che tu hai definito la “lenta morte collettiva” degli operai. Un tema bistrattato: viene presentato come emergenziale invece che strutturale. Insomma, se ne parla sull’onda dell’attualità per poi farlo ricadere nel silenzio?

Questo in Italia è un non-tema perché c’è la volontà politica di non parlarne, perché vorrebbe dire parlare di chi sono i nuovi operai: il facchino di Foodora è operaio, la commessa di Zara è operaia. Vorrebbe dire riconoscerli come classe, mettere in luce le condizioni di lavoro. Non lo si fa per evitare che si aggreghi un blocco sociale in cui gli individui hanno molto in comune, ma che fa comodo frammentato.

Sul tema delle morti degli operai c’è da dire innanzitutto che la sicurezza sul lavoro è un costo per i datori, nel momento in cui si sceglie una politica che taglia i controlli e le verifiche ispettive si sta riducendo la probabilità che gli imprenditori vengano scoperti e sanzionati. Questo ha un forte impatto. Ad esempio, aver depenalizzato, con il Jobs Act, la somministrazione illecita di manodopera ha portato — e lo dicono i dati — a un’esplosione di questi reati, non più punibili.

Dobbiamo cambiare i termini quando si parla di sicurezza, rubarli a chi li usa in modo sbagliato: se oggi ci dicono che è uno strumento contro il pericoloso immigrato, noi dobbiamo rispondere che sicurezza è invece tutele ai lavoratori. Queste poi, se efficaci, risolverebbero tante delle questioni “di strada.” Non si farebbe più la guerra tra poveri. Parliamo di sicurezza di potersi permettere le cure sanitarie o la mobilità, tanto per cominciare.

In tema Jobs Act, il tuo nome è oggi noto per le critiche alle politiche liberiste degli ultimi governi e al Partito Democratico. Autorevoli esponenti dell’imprenditoria e della stampa ti delegittimano per questo. Come rispondi?

Sicuramente sia la minaccia di querela di Farinetti che gli insulti de Il Foglio potrebbero essere una medaglia al valore, perché se vengono da loro a me dà davvero orgoglio. Significa che qualcosa si muove, che diamo fastidio. Non ci possono più relegare ai margini del discorso politico. Io non sono mai stata smentita sui numeri, a differenza loro. C’è quindi anche un dato oggettivo. D’altra parte posso dire che uscito il libro io ho fatto più di sei mesi di presentazioni tra la gente comune e poi, sì, sono anche andata in televisione. Ma molte volte non vado perché sono in zone d’Italia in cui preferisco esserci di persona, piuttosto che andare a fare la valletta. La questione è che se pensano che i media siano unico appannaggio di un loro salotto in cui non c’è contraddittorio si sbagliano. C’è una società in cui queste contraddizioni esistono e, anzi, si fanno sempre più profonde.

Leggi anche: Possiamo parlare seriamente di reddito di cittadinanza?

Per ricevere tutte le notizie da The Submarine, metti Mi piace su Facebook, e iscriviti al nostro gruppo.