Dobbiamo iniziare a discutere su come valutare l’uso dei social network, e come assistere chi ne diventa dipendente.

Quando mesi fa vi abbiamo raccontato del caso dei video disturbanti per bambini diffusi su YouTube, una domanda rimaneva sospesa nelle conclusioni a cui noi, ma anche autori piú rinomati come Bridle e Leonid Bershidsky erano arrivati: siamo certi, noi adulti, di essere estranei a fenomeni di violenza psicologica attraverso i social network?

Malgrado lo studio sia stato pubblicato il 6 gennaio, solo l’altro ieri è scoppiato il caso di un’informazione contenuta in un report sugli effetti dei cellulari sulla psiche umana del giornale canadese Globe and Mail. Nel report, Matt Mayberry della startup Dopamine Labs getta con nonchalance una bomba.

Wait. @instagram strategically *withholds* "likes" from users that they believe might disengage hoping they'll be disappointed and recheck the app?! Harvesting painful insecurities. This is so messed up. https://t.co/tXs9R1T1zK pic.twitter.com/Yba9qfovnf

— Andy Coravos (@AndreaCoravos) January 12, 2018

“È risaputo che Instagram sfrutti il desiderio (di feedback positivo) e strategicamente nasconde like a certi utenti. Se l’app decide che l’utente dovrebbe usare il servizio piú spesso, gli mostra solo una frazione dei like che ha ricevuto, sperando che — deluso — l’utente torni a controllare dopo un paio di minuti,” scriveva Eric Andrew-Gee. Si tratterebbe di un’operazione di manipolazione profondissima, che fa abuso delle nostre piú profonde insicurezze. Jill Petzinger di Quartz nota come il sistema sarebbe direttamente modellato attorno al principio della “ricompensa variabile” scoperto dallo psicologo Burrhus Skinner: dando a un topo da laboratorio un piccolo premio non ogni volta che spingeva una leva, ma solo qualche volta, il topo inevitabilmente iniziava a premere la leva compulsivamente.

Nel giro di un giorno, la notizia ha fatto il giro di internet, e Mike Krieger, cofondatore e CTO di Instagram, si è visto costretto a spiegare su Twitter che no, l’azienda non nasconde il numero di mi piace “volontariamente” all’utente.

https://twitter.com/mikeyk/status/952421295605469184

È assolutamente possibile che Krieger stia dicendo la verità: Instagram opera ad un livello per cui in nessun punto dell’infrastruttura esiste un database dove sia indicato chiaramente, per ogni post, il numero di Like. Sarebbe assolutamente insostenibile pretendere di contare il numero di Like nella stessa tabella delle foto, perché le persone mettono molti piú cuori che foto, ovviamente, sul servizio. Quello che è fondamentale mantenere, per Instagram, è l’esperienza d’uso di vedere che i propri Like siano conteggiati, non che il numero sia esatto, o uguale a quello che vedono gli altri utenti in qualsiasi momento, spiega la fondatrice di RailsBridge, realtà che organizza corsi di programmazione gratuiti per rendere la comunità tecnologica più eterogenea, Sarah Mei in un thread su Twitter.

Il problema, però, resta: che sia un trucco per guadagnare piú interazioni o un problema tecnico, la lentezza con cui le notifiche dei Like arrivano su Instagram è un problema che causa ansia tra i gli utenti. Questo è un dato di fatto, su cui Amanda MacMillan ha scritto un approfondimento ragionato per TIME lo scorso maggio, e di cui la risposta indiavolata allo scandalo, per ora archiviato, è solo l’ennesima prova. E il caso stesso è solo l’ennesimo di un problema piú vasto: è ormai nozione comune che i social network facciano male, ma come società non riusciamo ad affrontare il problema con maturità.

Anzi, la sensazione è quella di una diffusa sindrome di Stoccolma, dove ogni nuovo abuso, ogni nuovo oltraggio dei nostri nuovi Signori supremi non possa che essere accettato con un sospiro, se non un sorriso.

Facebook, servizio tossico per antonomasia, sta disperatamente cercando di scrollarsi di dosso lo status “nocivo.” Ma forse non ne avrebbe bisogno. È così che Zuckerberg ha presentato giovedì scorso la decisione di dare meno importanza, nel News Feed, ai contenuti pubblicati da pagine, media e brand — vantando che il cambiamento avrebbe reso il servizio “un posto migliore dove passare il proprio tempo.” La decisione, che sembra francamente piú un modo per tagliare la testa al toro delle lamentele sulle “fake news” che una scelta ragionata, potrebbe avere conseguenze devastanti per l’intera industria dell’informazione mondiale. Eppure, è stata accolta con un vacuo senso di rassegnazione. Sì, in così tanti saranno meno informati; sì, in così tanti perderanno il proprio posto di lavoro, ma almeno il giornalismo si farà passare questo flirt con gli algoritmi. Insomma, evviva la decrescita felice dell’informazione.

Non ce n’è bisogno perché superata la fase “di shock” di ogni scandalo, come società, abbiamo imparato ad accettare gli elementi tossici inseriti nella nostra vita dai social network come una legge della natura.

Così, passato il chiacchiericcio iniziale, di gran lunga l’opinione piú quotata in questo momento vuole che la crisi della diffusione delle fake news sia stata gonfiata, e che anche le invasioni della privacy sistematiche con cui dobbiamo fare i conti, alla fine non siano niente di strano: anzi, piú o meno sono la stessa cosa che facevano i vecchi club del libro. (Sì, qualcuno l’ha scritto davvero)

Questo non significa che i social network vadano chiusi o vietati, ma esattamente come la televisione o altre sostanze ottenebranti come alcol e marijuana, dobbiamo iniziare a discutere su come valutare il loro uso, e come assistere chi ne diventa dipendente.

Lo scandalo di questo fine settimana è stato lanciato da uno dei fondatori di Dopamine Labs, una start up il cui scopo dichiarato è rendere piú dipendenti dai propri telefoni. Cosa? Per capire meglio chi sono, basta guardarli un attimo.

A prescindere da cosa pensiamo di Dopamine Labs (credo lo possiate immaginare), la loro esperienza è molto interessante, perché sono in prima persona naturalmente interessati a dimostrare come determinati percorsi d’esperienza utente permettano di condizionare il rapporto di un umano con un servizio digitale.

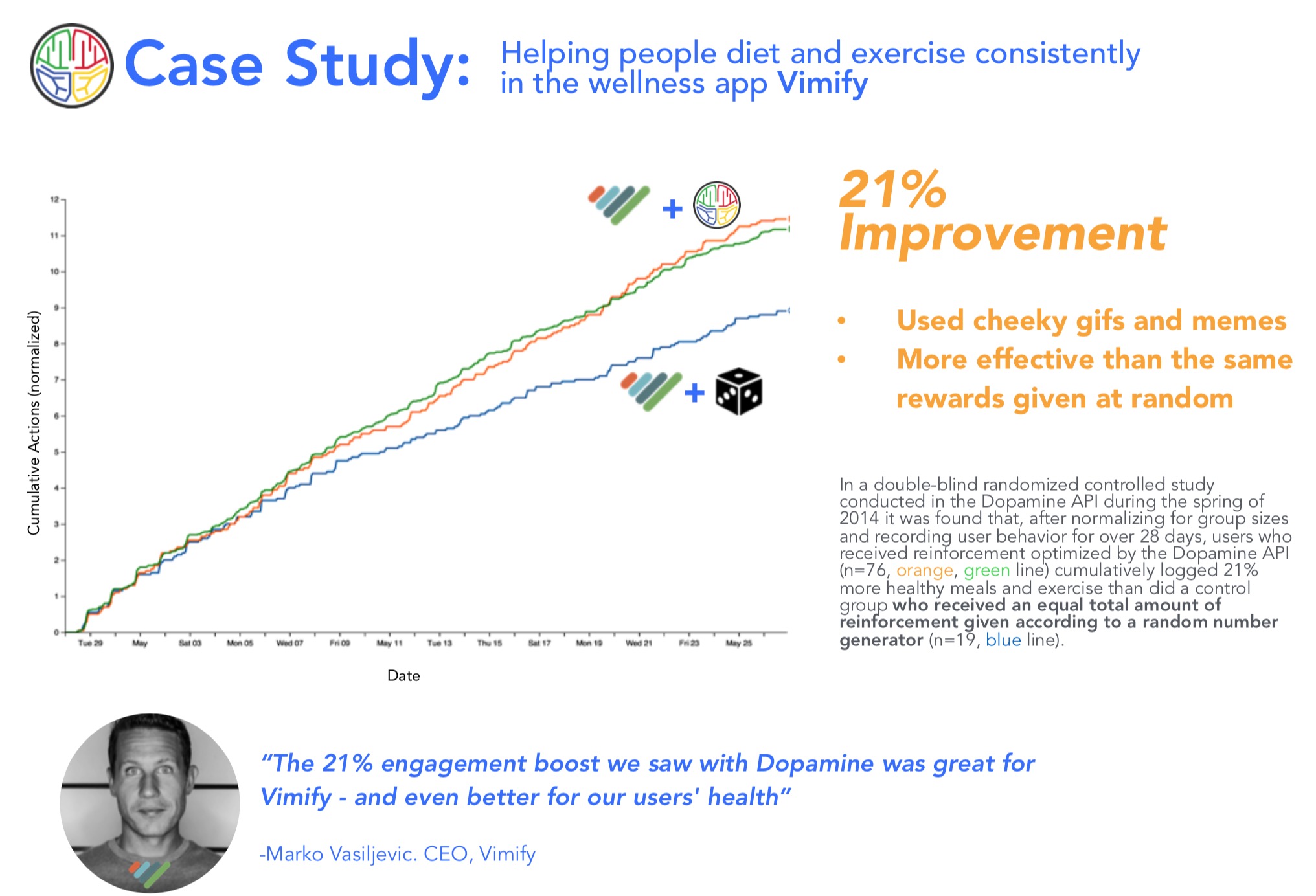

Il case study con cui Dopamine Labs apre il proprio portfolio è perfetto per raccontare la loro storia. Non tutte le dipendenze sono necessariamente negative: e il loro kit per sviluppatori permette ad esempio a questo servizio di mantenere attivi e di buon umore gli utenti di questa app di dieta e fitness.

Ma dove finisce la persuasione e dove inizia la manipolazione? Se il prodotto di Dopamine Labs è sostanzialmente innocuo, dando ritmo a messaggi di congratulazione, meme, citazioni gentiste, grafiche e suoni allegri, il suo uso difficilmente lo sarà. In un tentativo di sciacquarsi la coscienza gli stessi tipi producono anche Space, una webapp che costringe l’utente a respirare profondamente due volte prima di aprire qualsiasi app da cui si sentono dipendenti, per “disintossicarsi.”

Il problema era stato sollevato lo scorso novembre dal presidente fondatore di Facebook, Sean Parker, che aveva definito il loop di rilascio di dopamina e post su Facebook come il lavoro di un hacker, perché “approfitta di una vulnerabilità della psiche umana.”

Che sia Space di Dopamine Labs, o uno psicologo sotto forma di app che promette di fare rehab contro i social network (a 33$ la settimana), le soluzioni provate finora evidentemente non funzionano, e dobbiamo fare qualcosa per salvare la salute mentale, sociale, e politica del mondo. Forse, iniziando ad andare da uno psicologo in carne ed ossa, se è quello che ci serve.