Perché è necessario ripensare l’architettura coloniale fascista

Il regime fascista aveva istituito una serie di enti della colonizzazione: perché non pensare allora, oggi, a un ente della decolonizzazione? Ci prova un’installazione artistica degli architetti Sandi Hilal e Alessandro Petti, con l’obiettivo di decolonizzare lo sguardo e defascistizzare l’architett

di Emanuela Colaci e Stefano Colombo

in copertina, Borgo Schirò, in Sicilia, foto Luca Capuano

Il regime fascista aveva istituito una serie di enti della colonizzazione: perché non pensare allora, oggi, a un ente della decolonizzazione? Ci prova un’installazione artistica degli architetti Sandi Hilal e Alessandro Petti, con l’obiettivo di decolonizzare lo sguardo e defascistizzare l’architettura

Nel 2019 il mondo occidentale è stato scosso da un’ondata di iconoclastia. In diversi paesi, organizzazioni e movimenti progressisti hanno provato a sbarazzarsi delle tracce più evidenti del proprio passato coloniale e razzista più scabroso: statue a generali segregazionisti, immagini di colonizzatori sanguinari, il Columbus Day. Anche l’Italia è stata sfiorata da questo movimento — ad esempio a Milano è stata abbellita di rosa la statua di Indro Montanelli. L’opposizione a questo tipo di iniziativa in Italia però è stata più forte che altrove.

Non è una novità: molte città italiane sono piene di relitti fascisti — strade, simboli, monumenti — conservate per malcelata nostalgia o per motivi turistici o, semplicemente, per pigrizia mentale. Se la notte dei lunghi coltelli e le leggi fascistissime sono avvenimenti storici ben impressi nella nostra memoria scolastica, perché non ricordiamo niente dei crimini italiani durante la colonizzazione del continente africano? Da queste premesse è partito “Verso un ente per la decolonizzazione,” un’installazione artistica del gruppo DAAR (Decolonizing Architecture and Art Research) e Luca Capuano, autore del dossier fotografico esposto. L’opera proposta dagli architetti Sandi Hilal e Alessandro Petti, esposta al Palazzo delle esposizioni per la Quadriennale dell’arte di Roma — per ironia della sorte, lo stesso palazzo che ospitò la prima mostra di arte coloniale nel 1931.

Fascismo, architettura e colonizzazione

Emilio Distretti è ricercatore di Studi Urbani dell’Università di Basilea, e ha partecipato al progetto di DAAR. La sua collaborazione con il gruppo riguarda soprattutto i borghi siciliani, ultime creature del regime fondate allo scopo di ripopolare il sud nella stessa ottica di colonizzazione della Libia e del Corno d’Africa. “L’Ente della decolonizzazione nasce come un mock, per riprendere ciò che il fascismo aveva creato per poi ribaltarlo e anzi contorcerlo contro se stesso. Il regime aveva stabilito una serie di enti della colonizzazione esterni, per i territori di oltremare, ma anche interni. Dall’Agro Pontino in giù, il sud Italia era un territorio da civilizzare,” spiega il ricercatore.

Gli Enti della colonizzazione fascista erano lo strumento fondamentale per realizzare le pulsioni espansionistiche e demografiche del regime. In Etiopia venne fondata la città di “Bari d’Etiopia,” a pochi chilometri da Bedessa. Si trattava del primo atto fondativo della colonizzazione regionale dell’Ente “Puglia d’Etiopia,” finanziato a partire dal 1937 dal Banco di Napoli. Come fa notare Valeria Isacchini in un articolo pubblicato sul magazine online Il corno d’Africa, “Si trattava di un progetto del pugliese Saverio Dioguardi, architetto di altre due città di fondazione per l’Opera Nazionale Combattenti: Olettà Ghennèt e Biscioftu presso Addis Abeba.”

400 famiglie pugliesi si trasferirono nel Corno d’Africa, insieme a 400 famiglie romagnole e 400 venete: “Si tendeva infatti a ricostruire all’interno dell’Etiopia gruppi compatti di corregionali, che non sentissero eccessivamente lo sradicamento dai luoghi di origine. Si ebbe inoltre cura di inviare famiglie con genitori ancora in grado di procreare ma con figli già in grado di collaborare ai lavori agrari.” La “Lecce d’Etiopia” era in costruzione quando nel 1940, la II Guerra mondiale fece crollare il sogno imperialista del regime.

La logica delle città doppione è un altro angolo di riflessione del gruppo DAAR, che riguarda la città di Asmara e il retaggio architettonico modernista, sviluppato durante il colonialismo italiano nella capitale eritrea dal 1890 al 1940. Nel 2017 questa eredità artistica è stata dichiarata patrimonio mondiale dell’Unesco, un riconoscimento che ha sollevato nuovi interrogativi sull’inquinamento del passato coloniale nella definizione delle identità presenti: “Esiste una vita nuova per l’architettura coloniale fascista? C’è una possibilità per il riutilizzo senza cadere nella celebrazione dell’ideologia fascista?” Il saggio The Afterlife of Fascist Colonial Architecture A Critical Manifesto, scritto da Alessandro Petti e Emilio Distretti per la rivista Future Anterior, prova a porsi queste domande.

La colonizzazione architettonica avveniva secondo la logica dei “doppi asimmetrici,” ovvero attraverso la replica di tessuti urbani e strutture già esistenti come piazze, case del fascio, chiese, ville, centri ricreativi, cinema e monumenti. Questo modello, sperimentato nel Sud Italia, avveniva con un prezzo altissimo da far pagare alle popolazioni invase oltremare: “Le colonie vennero usate come il laboratorio dove i principi modernisti della zonizzazione e della tabula rasa vennero messi alla prova. In questo modo, il modello dell’urbanizzazione forzata portato dalle ‘Nuove città’ del Sud Italia avrebbe infine costituito un modello di colonizzazione in Africa, dove la comunità Nera sarebbe stata sottomessa al conquistatore Bianco.”

Decolonizzare lo sguardo

Se il dibattito sul colonialismo latita, l’opinione di chi quella fase storica l’ha vissuta sulla propria pelle e sui propri corpi è ancora più ignorata dal discorso pubblico. Abbiamo parlato con Selam Tesfaye, un’attivista milanese del Csoa Cantiere di origine eritrea, di come il colonialismo italiano — e l’atteggiamento italiano verso il colonialismo — sia vissuto dalla comunità eritrea, e di come sia possibile provare a decolonizzare lo sguardo. “Non c’è una risposta unica e univoca. Ci sono tanti sentimenti, processi di analisi e di riflessione diversi. Sicuramente una delle più diffuse è che ci sia proprio una mancanza, un vuoto. Il problema non è dove ci porta il dibattito ma proprio — se questo è o no un tema.”

La società italiana non ha sviluppato una visione critica del periodo colonialista, “Anche a livello accademico, non è molto diffusa — nei corsi di storia è praticamente inesistente. Inoltre non viene inquadrata in una fase storica che riguarda l’imperialismo o la nascita del concetto della razza, ma viene diciamo veicolata soltanto attraverso la narrazione coloniale che è stata fatta nel periodo fascista in Italia. Così facendo ci siamo resi conto anche con accademiche che a livello di ricerca universitaria e di divulgazione stanno lavorando sul colonialismo, che la memoria corrisponde spesso alla propaganda che è stata fatta nel periodo fascista.” Questa propaganda aveva ovviamente degli obiettivi, che hanno continuato a inquinare la memoria di quanto accaduto. “Aveva determinate caratteristiche: desiderio di fuga dall’Italia, la conquista — almeno per quanto riguarda il periodo iniziale, la possibilità di depredare: non dovevi essere ricco e possente, ti stavano promettendo un ruolo attraverso cui ottenere beni senza che te ne venisse chiesto conto. Anche a livello sessuale, con le donne — e in generale le persone — del luogo, veniva data la possibilità di violare, stuprare, approfittare dei corpi oltre che delle terre. Questo tipo di riflessione è mancante, perché non è mai stato decolonizzato lo sguardo, lo sguardo tramite cui si parla del colonialismo in Italia.”

Defascistizzare l’architettura

La colonizzazione agraria nel Corno d’Africa, che serviva soprattutto a garantire la sussistenza di dignitari e dell’esercito occupante, si basava sul modello interno della bonifica e del ripopolamento dell’Agro Pontino, zona agricola oggi in provincia di Latina. L’ultimo atto di colonizzazione interna del regime fascista avvenne con la legge del gennaio 1940, chiamata “Colonizzazione del latifondo siciliano,” che creò l’Ente per la trasformazione del sistema agricolo locale. L’operazione portò alla fondazione di decine di borghi, oggi quasi disabitati e in rovina.

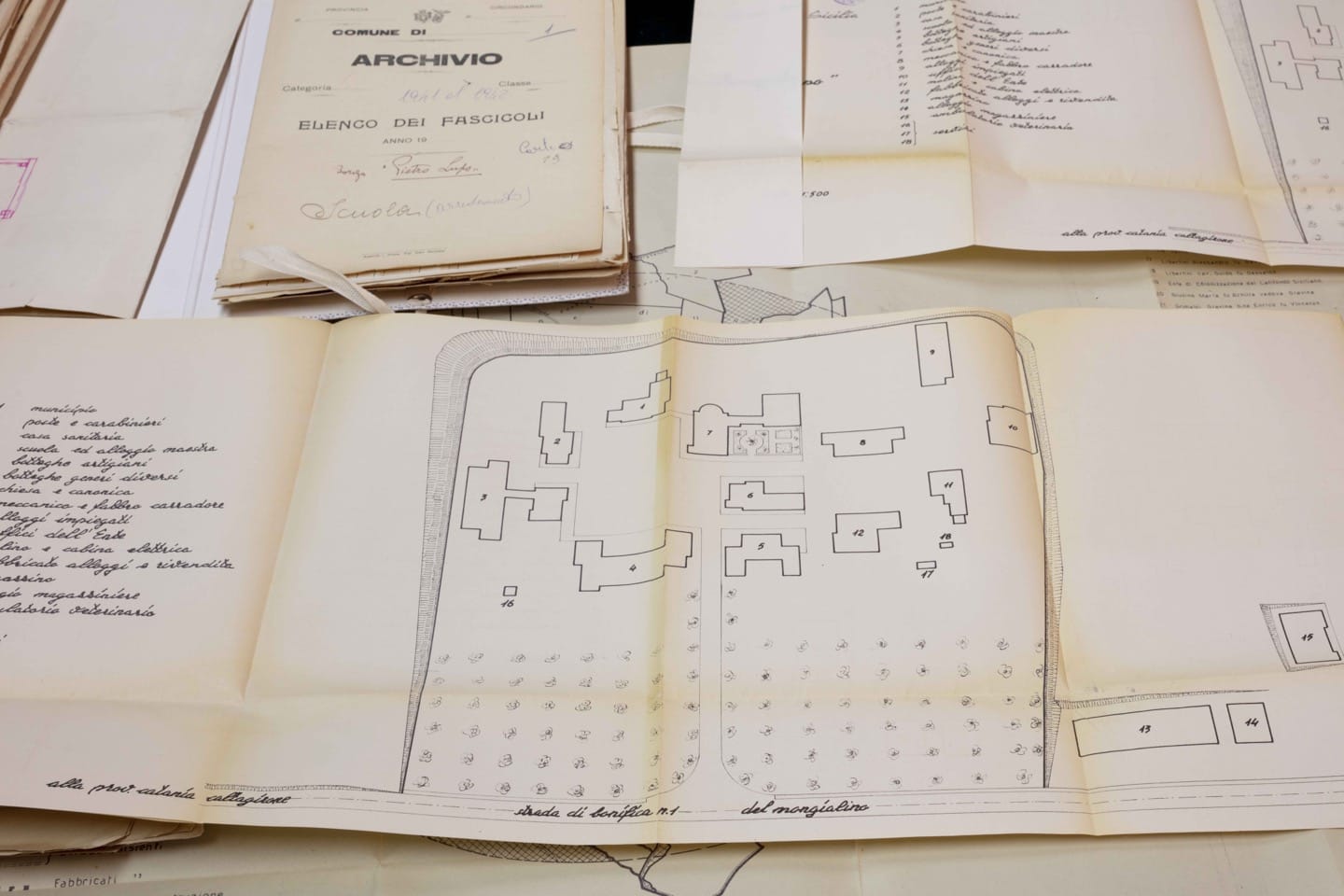

Le foto delle cittadelle fasciste, tradizionalmente concepite con la piazza al centro della vita della comunità, il Comune, le scuole, le Poste e i telegrafi in centro, occupano alla Quadriennale di Roma gran parte dell’installazione fotografica. Le foto sono state realizzate da Luca Capuano, durante una trasferta in Sicilia che ha coinvolto anche Distretti. Il ricercatore fornisce una chiave interpretativa che lega il nostro presente al passato rimosso: “Viaggiando per questi borghi si vedeva che alcuni erano stati ristrutturati. Si trovavano le classiche targhe ‘si ringrazia l’assessorato, la regione e l’UE.’ Volevano essere riutilizzati come centri di accoglienza per i migranti. Non si sa se questa cosa succederà, molti progetti sono ancora in sospeso.” La colonizzazione del sud si è trasformata nel ripopolamento da sud, con pratiche che Distretti definisce di “sedentarizzazione forzata” per le nuove migrazioni. “Gli Enti erano la logica fascista per l’ingegneria sociale. Oggi l’ingegneria sociale si fa prendendo i soldi dell’Ue, ristrutturando e mettendoci i migranti dentro. E i migranti li circoscrivi creando nuove forme di ghettizzazione. Questo succede già in una fase in cui i migranti vivono fuori dalle città e in piccoli slum.”

L’operazione di “colonizzazione” in Sicilia fallì e, dopo la fine della II Guerra Mondiale, il Sud contribuì all’emorragia di “braccia” verso il Nord e all’estero. Che fare dunque con questi luoghi della memoria, che rappresentano un’ideologia fallimentare e problematica? La domanda è aperta anche per Distretti, che non individua la soluzione nella distruzione di questa eredità scomoda: “L’architettura non è solo presenza ma anche metafora, tiene le radici e le fondamenta. Defascistizzare l’architettura ha quindi che fare con la radice dell’io italiano. Non ci interessava entrare nella discussione relativa alla demolizione di questa eredità. Ma capire come queste strutture possono essere ri-narrate: a livello scolastico, accademico tutti noi possiamo riprenderci in mano il diritto di raccontare queste storie diversamente.” L’ideologia fascista dell’espansionismo demografico, paradossalmente, non è nemmeno così lontana dalle idee di attuare politiche di ripopolamento dei borghi in decadenza, drenati dallo strapotere delle città. Il 70% della popolazione italiana vive nei centri urbani, alla fine della II Guerra mondiale queste proporzioni erano invertite.

Ripartire dall’architettura e dai luoghi, dunque. All’occupazione dello spazio non si può sfuggire, e questo può diventare l’occasione per fondare nuove comunità attive. Il progetto “Verso un ente di decolonizzazione” non finisce con la mostra alla Quadriennale dell’arte di Roma, con le parole di Distretti: “Vorremmo fare una Summer school a Borgo Rizza. Il nostro progetto vorrebbe far diventare questi posti disabitati luoghi critici per la coscienza critica. Vorremmo creare uno spazio condiviso con le realtà locali e pensare quel luogo come una sorta di spazio che possa creare una narrazione alternativa.”

L’architettura, però, non è tutto. Per venire a patti con il passato coloniale e con i suoi crimini di guerra — come il massacro di Yekatit 12, in cui 30 mila civili etiopi vennero massacrati per rappresaglia dalle forze italiane contro un attentato compiuto dalla resistenza contro il generale Graziani — all’Italia servirebbe qualcosa di più che un ente: una revisione profonda e dal basso, che coinvolga tutti gli strati della società. “Credo che questo debba essere fatto a partire da soggettività che in questi luoghi non hanno spazio, quindi al di fuori di queste logiche, in spazi di corpi di resistenza — resistenza anche a quella lettura del mondo. Mettere in discussione rapporti di potere che sono la premessa della disuguaglianza,” secondo Selam. Quale potrebbe essere un primo passo per una vera decolonizzazione dello sguardo?

“Credo che questo debba essere fatto a partire da soggettività che in questi luoghi non hanno spazio, e al di fuori delle logiche che li animano, in corpi e spazi di resistenza — resistenza anche a quella lettura del mondo. Questo per mettere in discussione rapporti di potere che sono la premessa della disuguaglianza,” secondo Selam. Quale potrebbe essere un primo passo per una vera decolonizzazione dello sguardo? “Ci sono delle forme di discriminazione che andrebbero combattute nei singoli luoghi in cui avvengono — l’accesso all’istruzione, alle risorse, veri e propri elefanti nella stanza come la cittadinanza e il permesso di soggiorno. Problemi che influiscono molto sulla vita delle persone e hanno un impatto anche numerico considerevole. Solo così si può risolvere il problema della rappresentazione, che riflette il problema della partecipazione. Non funziona però se prima non si scardinano delle logiche di potere e di disuguaglianza. Quando abbiamo impostato Decolonize the City l’abbiamo chiamata ‘un’opera d’arte collettiva’ perché è parte di un processo fortemente collettivo e di trasformazione.”

Segui Emanuela e Stefano su Twitter