Greening the Camps è il progetto che vuole portare le tecniche di rooftop farming nei campi di accoglienza della Giordania, dove su dieci milioni di abitanti, quasi tre hanno lo stato di rifugiato.

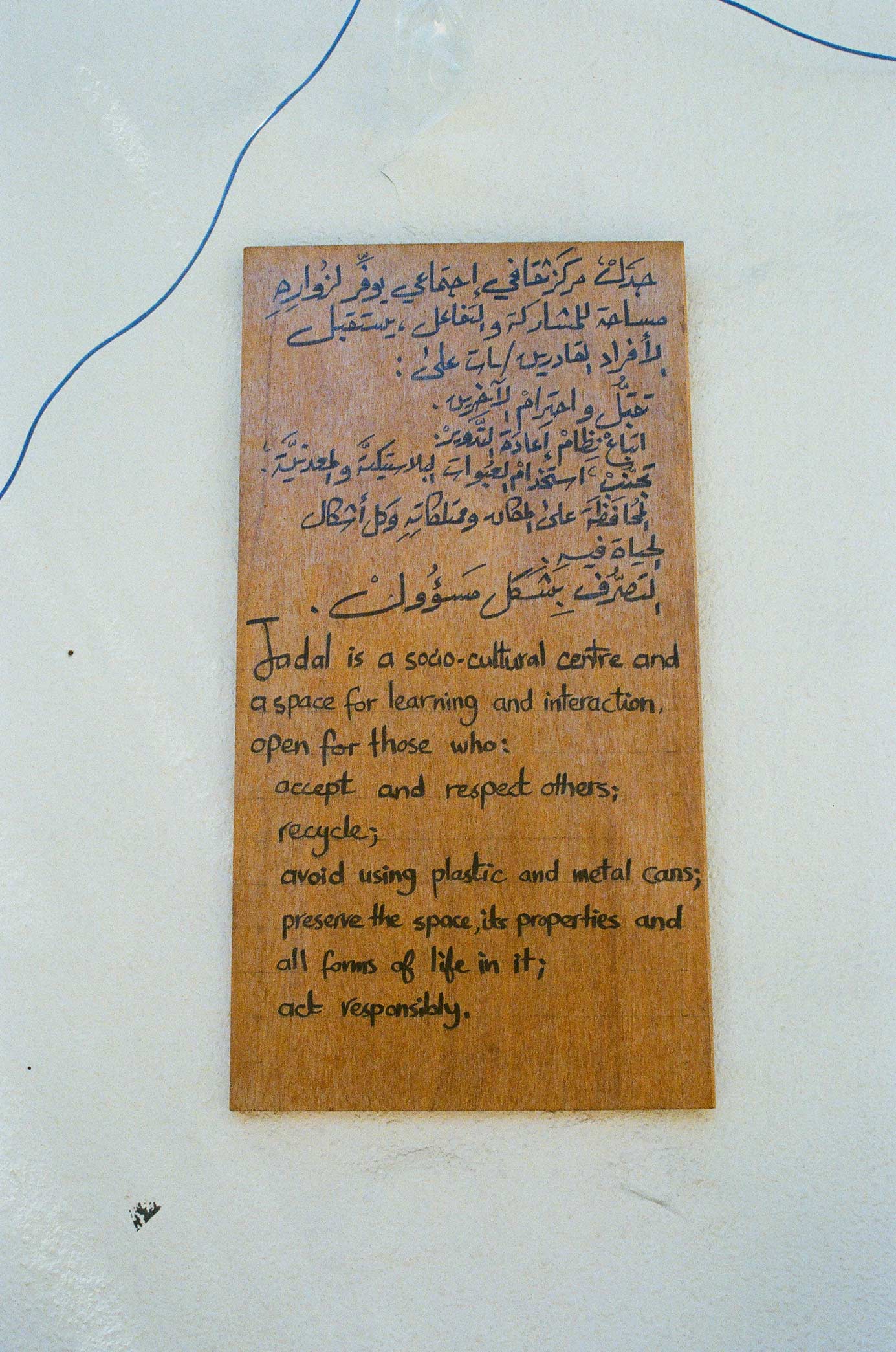

Il sole è alto su Amman e brucia sulla mia pelle che dai dodici gradi di Londra è passata ai ventotto della Giordania. Sono a Jadal, un centro culturale in downtown Amman, la vecchia zona commerciale: il traffico è pochi metri più in là, ma il caos non sembra penetrare queste mura. Per arrivarci, basta salire fino a circa metà della Kalha staircase, entrare in una porticina a cui è appeso un cartello scritto in arabo e inglese che indica gli orari di apertura e dà il benvenuto, e superato un corridoio ci si ritrova in un piazzale di una ventina di metri quadri, con qualche sedia e tavolino. Sulla destra c’è una stanza con libri, divani e un banco da bar; fuori, delle scale portano al tetto della stanza adiacente.

E su questo tetto, dal gennaio scorso, un gruppo di ragazzi coltiva un piccolo orto. Lavorano sotto il nome di Greening the Camps, e il tetto di Jadal è stato solo il primo esperimento per un progetto che vuole aiutare i rifugiati palestinesi in Giordania attraverso programmi di rooftop farming.

La Giordania è un piccolo stato che confina con Israele e Cisgiordania ad ovest, Siria e Iraq a nord, e Arabia Saudita ad est e sud. Dei dieci milioni di persone che ci abitano, quasi tre hanno lo stato di rifugiato: gran parte di questi sono palestinesi, ma negli ultimi anni migliaia di persone dall’Iraq e, più recentemente, dalla Siria, sono entrate nel paese. Lo stato ora si trova in difficoltà a sostenere i nuovi rifugiati, ma le persone con cui parlo ad Amman sono tutte orgogliose di come il loro paese accoglie chi ne ha bisogno.

Machiel Van Nieuwenhove, belga, è uno dei fondatori di Greening the Camps con cui parlo. Ha scritto la sua tesi sul campo di Jerash, situato nel nord del paese, dove circa ventinovemila rifugiati palestinesi si sono raccolti a partire dal 1968. “È così che ho conosciuto il campo e le persone che ci abitavano,” mi spiega. “Poi ho lavorato ad un progetto su infrastrutture sostenibili per circa tre mesi, ma le cose non sono andate molto bene, quindi mi sono trovato con molto tempo libero.”

Aveva in testa l’idea di creare qualcosa che potesse aiutare la situazione nel campo profughi, e sapeva che in altri campi c’erano progetti di rooftop farming: così si è messo a cercare qualcuno che avesse la sua stessa visione del mondo, finché non ha incontrato Joric Docters van Leeuwen, dai Paesi Bassi. In quel periodo, Joric stava lavorando per una ONG sul Mar Morto che si occupava di questioni ambientali. Insieme ad Evi Hellebaut, la terza fondatrice di Greening the Camps, belga anche lei, hanno parlato della loro idea con i gestori di Jadal, che hanno offerto loro il tetto su cui alla fine hanno iniziato a lavorare.

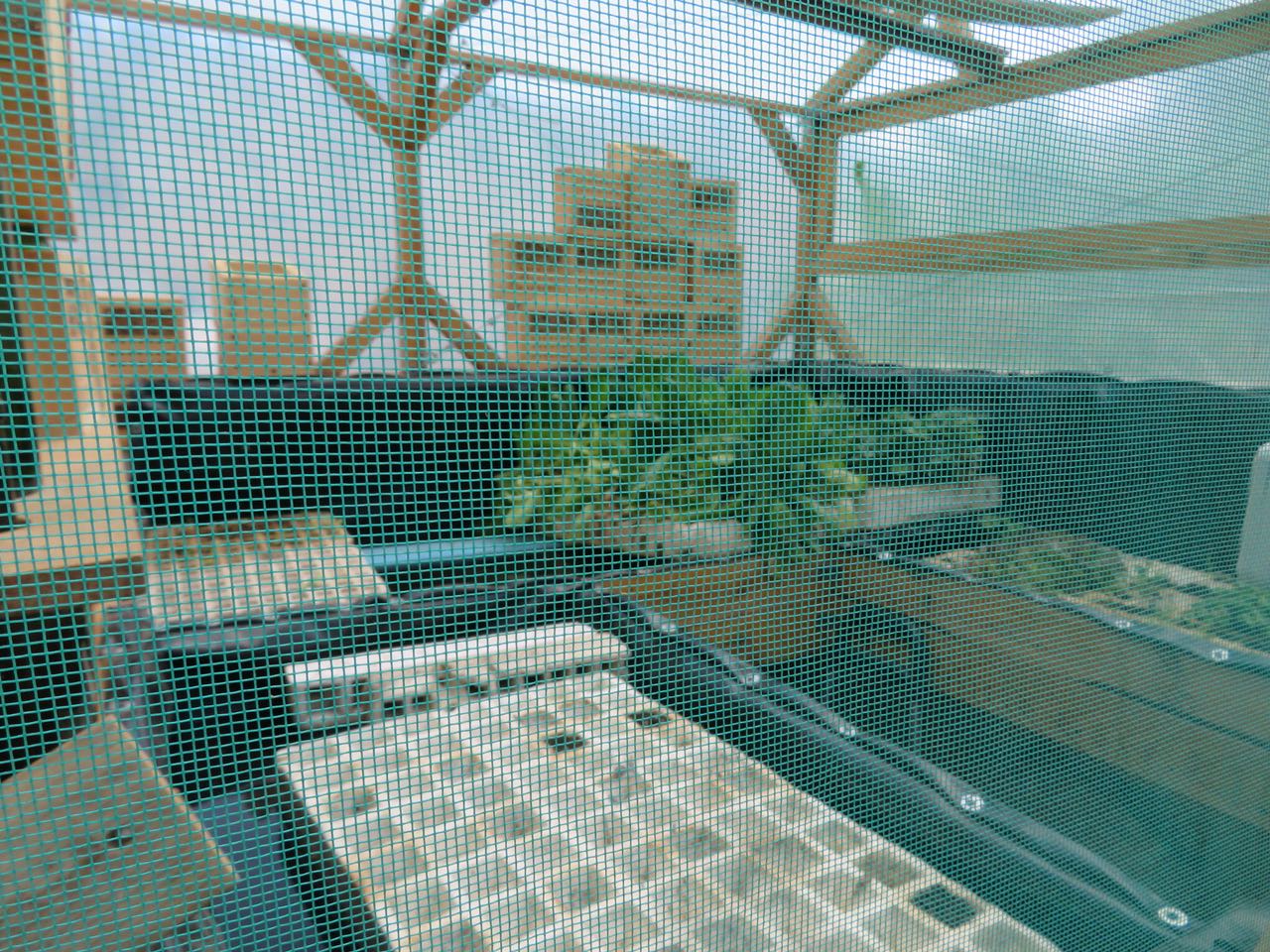

Su quel tetto, Machiel mi spiega le diverse tecniche di coltivazione che stanno provando. Il campo ha poche risorse, mi dice, quindi stanno cercando un sistema che richieda il minimo sforzo possibile per funzionare. Machiel prende una canna dell’acqua e la infila in un’apertura in una delle grandi casse in cui crescono le piante. “Queste le innaffiamo un paio di volte al mese,” mi spiega. “L’acqua raggiunge il fondo, fatto di rocce vulcaniche, che la assorbono le poi la rilasciano lentamente.” Le rocce, che sono dei sassolini grandi quanto dei dadi, sono coperte da una rete che li separa dal terriccio vero e proprio. Nella cassa di fronte, invece, le piante vengono innaffiate attraverso dei vasi infilati nel terreno con le pareti perforate, riempiti d’acqua. A prima vista sembra che ci siano dei buchi di dieci centimetri di diametro sulla terra, ma in realtà sono i vasi, coperti da una tavoletta di legno per evitare che l’acqua evapori.

Nessuno dei tre ragazzi, all’inizio, sapeva nulla sull’agricoltura, “ma in questa città, e soprattutto nel campo, manca dello spazio verde,” spiega Machiel, per questo sono andati in quella direzione. Tutto quello che sanno ora l’hanno imparato da libri, tutorial su YouTube e altre fonti online. “Al momento facciamo ancora affidamento sui volontari che lavorano con noi, e sulle donazioni,” dice Machiel, “ma il nostro obiettivo è di sostenerci da soli, di essere indipendenti.” Altri modi che hanno di raccogliere fondi sono costruire rooftop gardens per i residenti di Amman che ne vogliono uno – e, al momento, la vendita di alveari fatti da loro.

L’indipendenza economica è un fattore importante anche per la gente nel campo, che, abituata a ricevere sostegni umanitari, in questo modo impara ad essere più autonoma. “C’è stata una volta in cui ho avuto una discussione nel campo,” mi racconta Machiel. “Dovevamo scegliere fra due tipi d’uva da comprare, una più economica e piccola, l’altra più grande e più cara. I rifugiati mi dicevano di comprare quella più grande, così ho chiesto loro se avessero i soldi… e mi hanno risposto di no.” Se molti dei rifugiati ora non sono in grado di gestire somme di denaro – perché non hanno mai avuto la possibilità di farlo – Machiel spera che il progetto possa portare più consapevolezza in termini economici. Nel lungo termine, infatti, l’idea è di un sistema portato avanti da gente assunta e retribuita all’interno del campo.

Il campo di Jerash è chiamato anche campo di Gaza per la provenienza dei primi rifugiati, palestinesi che lasciarono la Striscia di Gaza dopo la Guerra dei Sei Giorni nel 1967. Un fazzoletto di terra di 0,75 chilometri quadrati, è uno dei dieci campi profughi ufficiali in Giordania (oltre a questi, ce ne sono altri tre non riconosciuti). La densità di popolazione al suo interno è di circa 38 000 persone al chilometro quadrato; Manila, la città con la densità di popolazione più alta al mondo, ne ha 41 515. Il campo, oltre agli ovvi problemi di sovraffollamento, ha anche risorse limitate: l’elettricità va e viene, come l’acqua (l’intera Giordania soffre per la carenza d’acqua potabile e nei campi profughi la situazione si aggrava). E la vita non è facile per le persone che ci abitano: più della metà di loro vive sotto la soglia di povertà, solo il 12% ha un’assicurazione sanitaria, e oltre l’80% delle donne non lavora. Greening the Camps cerca di affrontare anche questo problema, invitando le donne a lavorare con loro, ma non è facile, da persone esterne, portare cambiamenti così radicali in una comunità.

Il primo progetto a Jerash è iniziato a marzo, quando Greening the Camps ha costruito il primo rooftop garden del campo sul tetto di un centro di formazione professionale, in collaborazione con One Love – un’associazione di volontari all’interno del campo. In questo modo è stato più facile, per loro, entrare in contatto con la gente del posto: ora, quando pianificano un orto sul tetto di una casa, si siedono con l’intera famiglia, parlano dei loro obiettivi e delle conoscenze che servono per coltivare dei prodotti, e poi si mettono all’opera. Una volta che l’orto è pronto, insegnano alla famiglia come coltivare prodotti biologici. “Il popolo palestinese era agricoltore, ma le nuove generazioni non hanno accesso al terreno in Palestina, così hanno perso anche questo sapere,” mi spiega Machiel. “Progetti come questo aiutano a farlo tornare, perché i nonni insegnano ai nipoti quello che sanno.” E lavorare la terra ha anche un impatto sull’autostima, perché vedi i risultati del tuo lavoro, aggiunge.

Il tetto di Jadal non è grandissimo – è più piccolo del cortile di sotto – ma ospita una varietà di piante non indifferente. Il pavimento è in cemento, e le piante sono coltivate in vasi e casse in legno. In un angolo c’è una piccola serra; al centro, un tavolo da falegnameria e di fianco due vasche da bagno sospese a circa un metro e mezzo di altezza in cui cresce dell’insalata. Di fronte c’è una cassa in cui io riconosco salvia, lavanda, semi di chia e rosmarino. E la città, costruita su sette colli come Roma, si estende tutta intorno, il bianco delle case e l’ocra del terreno arido che creano un contrasto con il verde vivo di questo tetto.

“Il popolo palestinese era agricoltore, ma le nuove generazioni non hanno accesso al terreno in Palestina, così hanno perso anche questo sapere,” mi spiega Machiel.

I rifugiati, palestinesi e non, in Giordania, vivono in una situazione surreale. Lo stato, infatti, non ha un sistema di leggi dedicato ai rifugiati, nonostante sia il paese che ha il rapporto cittadini/rifugiati più alto al mondo. I rifugiati vengono trattati come “stranieri” e non hanno accesso a diritti riservati ai cittadini giordani: non possono ottenere impiego come insegnanti, dottori e avvocati, e devono pagare la propria assicurazione sanitaria. Quelli che vivono nei campi sono solo una piccola parte, il resto abita nelle città e nei villaggi insieme al resto della popolazione. Ma la stragrande maggioranza vive comunque sotto la soglia di povertà – nel 2014, erano il 60% dei rifugiati palestinesi; nel 2016, oltre lo era anche oltre il 90% di quelli siriani.

Nei giorni in cui io sono ad Amman mi è impossibile andare a visitare il campo, ma quando chiedo spiegazioni a Joric lui mi risponde che al momento è off limits anche per loro: a causa di un litigio violento fra due famiglie, al momento non è sicuro andarci. L’ambiente infatti non è sempre amichevole: un paio di settimane prima, i ragazzi di Greening the Camps erano entrati con un gruppo di studenti della Cardiff University, che avevano iniziato a pulire le strade. “I responsabili del campo sono usciti e si sono messi a fare domande, a chiedere cosa stessero facendo, come mai fossero lì,” dice Joric.

L’idea che degli stranieri, degli outsiders, vengano a cercare di aiutare senza che nessuno gliel’abbia chiesto non è sempre ben accetta. Spesso, infatti, storie simili rientrano nella narrativa (occidentale) del white saviour, secondo la quale una persona bianca che arriva in un ambiente più ‘svantaggiato’ è anche destinata a portare dei cambiamenti indelebili e a migliorare la vita di tutti quelli con cui entrerà in contatto – il tutto con il fine ultimo di far sentire il bianco bene con sé stesso. Ma è facile capire che chi è dietro Greening the Camps non è un idealista: il progetto è preciso e articolato, gli obiettivi mirano a risolvere alcune delle problematiche più importanti della comunità palestinese a Jerash, ma in modo graduale e fattibile. “È ovvio che non risolverai tutti i problemi con un solo progetto,” dice Machiel, “ma puoi iniziare ad affrontarli. Abbiamo un approccio olistico.”

La disoccupazione, l’emancipazione della donna, la coltivazione di frutta e verdura biologiche sono tutte tematiche che Greening the Camps ha a cuore.

Ma ovviamente è impossibile ignorare l’aspetto storico e politico di una situazione come quella del popolo palestinese: gran parte della frutta e verdura consumata nel campo, al momento, viene prodotta in Cisgiordania, mi dice Machiel. “È semplicemente ironico che i palestinesi debbano comprare dei prodotti coltivati nei loro stessi territori occupati. Il rooftop farming non cambierà l’economia occupazionale, ma almeno renderà i palestinesi più consapevoli.”

La mia visita ad Amman e a Greening the Camps è stata resa possibile dal programma Changing Lives Program, fondato dal Dr Majid AlSadi, in collaborazione con la University of Westminster.

Tutte le foto dell’autrice.

Per ricevere tutte le notizie da The Submarine, metti Mi piace su Facebook, e iscriviti al nostro gruppo.