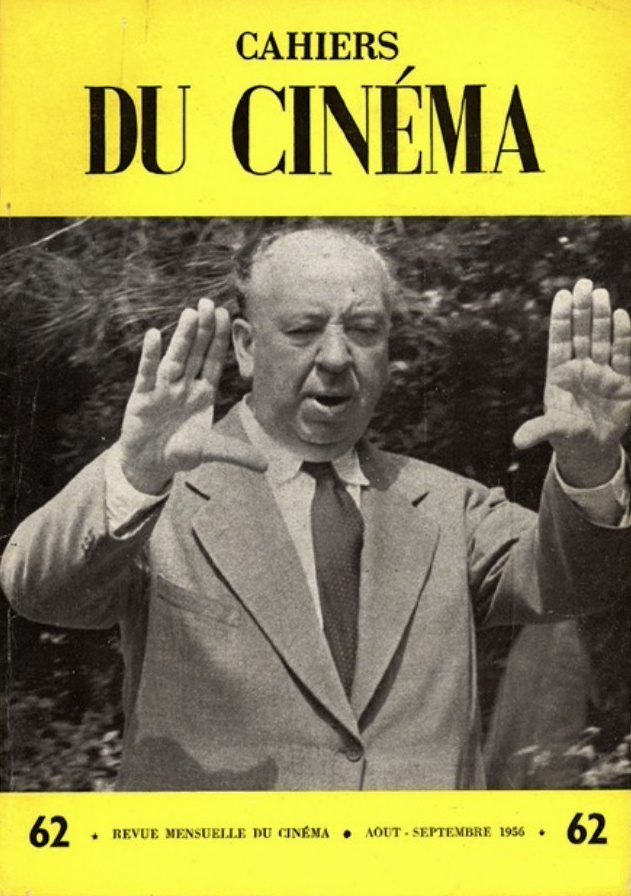

Spesso in molti ambienti artistici, per una serie di meccanismi che prendono piede durante gli anni, alcuni istituti rappresentativi di un determinato settore culturale impongono il proprio parere — che in modo molto sottile e spesso nascosto si trasforma in dogma. Un microcosmo in cui questa dinamica è assolutamente evidente è quello del cinema, in cui i Cahiers Du Cinéma si sono autoeletti suoi severi giudicatori e supervisori.

Ma cosa sono esattamente i Cahiers Du Cinéma? Quando nascono? Perché hanno assunto un ruolo così capitale all’interno del mondo della settima arte, quanto meno nel suo angolo più autoriale — ammesso che parlare di autorialismo abbia ancora un senso?

[column size=one_half position=first ] [/column]

[/column]

[column size=one_half position=last ]La Salvia è una pianta magica: il suo nome vuol dire salvatrice.

La nuova linea profumata Erbaflor

[button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”http://www.erbaflor.com/it/disalvia”]Scopri di più[/button]

[/column]

Per rispondere a queste domande dobbiamo tornare al 1951, quando il critico Andrè Bazin – sotto l’egida di registi/critici come Robert Bresson e Jean Cocteau e con la collaborazione di Éric Rohmer, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol e François Truffaut – fondò questa rivista di cinema, che quasi da subito si propose come baluardo di scoperta di tanti generi e tipologie filmiche, il cui valore veniva spesso ignorato perché non inserito nei canali giusti.

E il cinema, in effetti, i Cahiers ai tempi lo hanno aiutato eccome. Basti solo pensare alle correnti cinematografiche del nostro Paese come il Neorealismo e la Commedia all’italiana, da prima ignorate perché considerate la prima un genere povero fatto da poveri, la seconda una goliardata dei soliti italiani giocherelloni (in quest’ultimo caso per altro il fraintendimento può essere esteso a tutto il genere della commedia) e più avanti, grazie alle giuste e puntuali analisi dei critici della rivista francese, riscoperte, apprezzate, premiate a glorificate in tutto il mondo. Naturalmente non fu solo così per il nostro cinema, ma anche per il colosso americano, con i film di Hitchcock per esempio, rivalutati e quasi adorati da cineasti come Truffaut (che trascrisse l’intervista con il regista americano, tutt’oggi diventata uno dei testi più importanti della letteratura cinematografica mondiale, nonché recentemente anche un documentario).

Con il passare degli anni, questa capitalizzazione di consensi trasformò i Cahiers in una vera e propria figura totemica. La loro classifica dei dieci film più importanti dell’anno cominciò a spopolare sempre di più, fino a muovere masse di consensi e far sperare fior fior di registi di esservi inseriti. C’è poi da considerare l’estrema ondata di impoverimento culturale dell’intellighenzia cinematografica europea e americana, venuta con l’era del disimpegno e proseguita in modo sempre più endemico fino a oggi. Questo isolamento non ha fatto altro che accentuare il ruolo di guida dei salotti intellettuali dei cinephile da parte della rivista francese, a cui è stato affidato sempre di più uno spazio bianco dove inserirsi e comandare.

Soprattutto negli ultimi anni, all’apice del post moderno, dove il relativismo interpretativo ha raggiunto una pervasività assoluta, l’effettiva forza dei film osannati dai Cahiers, nonché la serietà di un gerarchia di valore delle loro classifiche, non fa altro che perdersi in una nebbia di ambiguità e interrogativi, che neanche un’analisi che gira intorno a decenni di speculazione teorica del cinema può salvare. Lungometraggi che precedentemente erano visti come mediocri manifestazioni di registi in declino improvvisamente grazie a queste classifiche si trasformano in affreschi rivoluzionari della modernità.

Per esempio nella classifica 2016 al sesto posto troviamo un film che per quasi tutti fino al giorno prima era stato considerato come l’ennesimo film mal riuscito della carriera in declino di Pedro Almodovar: Julieta. Inutile dire che qualche giorno dopo la pubblicazione della top 10, andando in giro per le varie piattaforme cinematografiche della rete, spuntano pareri entusiasti — pareri su come il film abbia riscoperto la poetica ambigua di Buñuel. Troviamo poi le solite presenze: quattro film francesi su dieci e quasi tutti passati da Cannes (anche se il patriottismo questa volta non dovrebbe centrare, ma forse un po’ di clientelismo?). Bruno Dumont, ex collaboratore della rivista, presente con il suo Ma Loute per la seconda volta in tre anni — strano non aver visto il nuovo film di Philippe Garrel, ce lo aspettavamo.

Qualcuno potrebbe dire che grazie alle analisi, per quanto assolutiste, dei Cahiers molti film vengono scoperti. Sì, ma che ne è di film altrettanto o molto più validi che per un motivo o per un alto rimarranno nell’ombra, perché non illuminati dal faro parigino della rivista? Ma soprattutto, una domanda che al di là della critiche preme porre è: quanto è davvero necessario imprimere a un lungometraggio e per estensione a un’opera artistica una gerarchia e un giudizio di valore esprimibili in una classifica? Chi ne ha bisogno? Forse solo chi la scrive.