Dietro la stazione di Salonicco c’è un parco. È il rifugio di fortuna per i profughi che giungono in città.

Dopo lo sgombero di Idomeni, infatti, un piano del governo greco ha previsto il trasferimento dei profughi presenti nel paese presso 34 campi militari in collaborazione con l’UNHCR, utilizzando alcuni capannoni nella zona industriale di Salonicco. Questi campi, però, sono stati aperti e resi funzionanti senza la previa visita dell’UNHCR e sono gestiti dai militari. Tuttora le ONG e le grandi associazioni non possono entrare in alcuni centri senza chiedere dei permessi speciali, con una trafila burocratica che richiede molto tempo. I volontari indipendenti invece sono stati del tutto esclusi dal circuito della cooperazione: non possono accedere ai campi, se non illegalmente.

I profughi alloggiati nei campi militari denunciano le terribili condizioni in cui sono costretti a vivere. Il sovraffollamento di persone e la scarsità di cibo, acqua ed elettricità sono causa di frequenti risse. Per questo motivo molti profughi decidono di lasciare i campi appena possibile.

Molti di loro tentano di passare il confine con la Macedonia o con l’Albania, affidandosi a scafisti di terra che chiedono – come ci racconta una profuga afghana – 130 euro a persona per il “passaggio.” Altri, perché non hanno soldi o perché non riescono a passare il confine, preferiscono vivere nel parco dietro la stazione.

Un ragazzo siriano che chiameremo M. ci racconta della sua esperienza all’interno del campo. M. è in Grecia da parecchi mesi. Il suo obiettivo è la Germania. Al momento ha in tasca cinque euro, nascosti nella custodia del telefono. Ci racconta che nel campo militare dove viveva di notte gli sono stati rubati i documenti oltre a tutti i soldi che aveva. Ci spiega che molti profughi arabi si fingono siriani per cercare di passare i confini. “Sono principalmente marocchini ed egiziani. Si affidano ai trafficanti che gli vendono documenti falsi. Per questo ce li rubano, per farne di nuovi che sembrino veri.” M. cerca di lasciare la Grecia da qualche giorno, ma ha pochi soldi. Per fortuna il gruppo con cui viaggia – composto da quattro ragazzi damasceni e una famiglia di Aleppo – decide di mettere in condivisione i pochi soldi rimasti, per provare a partire tutti insieme.

Ci raccontano che stanno aspettando i trafficanti che li porteranno oltre confine. Li hanno chiamati, dicendo di prepararsi, perché a breve saranno lì. Il gruppo si prepara, ognuno ha uno zaino in spalla, pieno di vestiti. Quello che non manca mai sono i carica-batterie del telefono a energia solare. I telefoni, per i rifugiati, sono fondamentali.

Quando andiamo via, vediamo due tassisti che si avvicinano e fermano le macchine. Fanno un cenno al gruppo che si avvicina di fretta. Caricano i bagagli e partono, alla luce del sole. Scopriamo così che in Grecia i cosiddetti scafisti di terra non sono altro che i tassisti.

La stazione ferroviaria di Salonicco si trova nella parte ovest della città. Una signora greca che incontriamo ci racconta che quella è una zona residenziale, dove le persone sono abbastanza razziste e non vogliono i profughi. Per questo lì non li aiuta nessuno.

La prima cosa che vediamo è un campetto da basket in cemento. Al suo interno non c’è nessun ragazzo che palleggia, ma ci sono tende, materassi, zaini e powerbank a energia solare in carica al sole. Il campo da basket è il rifugio per molte famiglie, principalmente afghane. Di fianco al campetto c’è un parco giochi, dove i bambini si svagano sotto la tutela di alcuni volontari, lasciando ai genitori un momento di riposo.

Vediamo un bambino in braccio alla madre. Sono afghani, ma la mamma parla perfettamente inglese. Ci spiega che da tre giorni il bambino non riesce a mangiare niente, senza rimettere. Il bambino è disidratato, ma non ha febbre. Prepariamo una bottiglia con acqua, sale e zucchero, ma quando torniamo al parco per darla al bambino, la famiglia è ormai partita. Riusciamo a darla a un’altra famiglia — sono molti i bambini disidratati.

I bambini però non perdono il sorriso. Vogliono comunicare e giocare con noi, spesso cercano di farsi capire a gesti, e spesso sono loro i nostri interlocutori. Non sempre i profughi parlano inglese, soprattutto gli afghani. I bambini, però, se sono andati a scuola, riescono a comunicare con noi, e mediano fra noi e le famiglie, per capire se c’è bisogno di cibo, acqua, o del medico.

Una bambina afghana di dieci anni, B., ci fa da interprete con la famiglia. Sono in dodici, arrivati da un solo giorno a Salonicco. Lo zio di B. è sdraiato su un tappeto nel campo da basket e cerca di riposarsi, sotto l’ombra di un albero. Accanto a lui c’è una protesi, una gamba artificiale. B. ci spiega che ha perso la sua gamba in Afghanistan, per via di una bomba. Lo zio si sveglia, sorride e fissa la protesi a ciò che resta del femore. Si alza e aiuta la moglie a spostare all’ombra i pochi bagagli che sono riusciti a portarsi fino a qui.

Questa immagine non stupisce. Non sono pochi i profughi che portano i segni della guerra sulla propria pelle, oltre che nella mente.

M., il ragazzo siriano di cui parlavamo prima, ci ha mostrato una grossa cicatrice sul petto. Ha problemi cardiaci da quando era bambino. Ci racconta di essere stato operato al cuore quando la guerra era già iniziata, ma l’operazione non è andata molto bene. E la cicatrice non è stata chiusa del tutto. M. dice che non riesce a dormire, perché quando è sdraiato la cicatrice si dilata e l’apertura si espande. Ha bisogno di un medico, ma non può rimandare la partenza e spera di essere visitato presto, una volta raggiunta la Germania.

Durante il pomeriggio ogni giorno arrivano molte altre famiglie al parco. Ci sono tantissimi bambini, alcuni addirittura nati in viaggio. Sanno già che raggiunta la stazione ci saranno dei volontari indipendenti ad accoglierli e ad aiutarli nel parco. I volontari a cui è negato l’accesso ai campi militari, infatti, possono operare nei luoghi pubblici dove sostano i profughi, e quindi anche dietro la stazione.

Il parco è molto grande, si sviluppa anche dietro i giochi. Un gruppo di anziani greci si ritrova lì ogni giorno per giocare a backgammon, mentre accanto a loro altre famiglie di profughi si riposano sull’erba.

La prima cosa che stupisce è la compresenza di locali e profughi. Non c’è comunicazione fra loro, ognuno occupa il proprio spazio. I primi si divertono e chiacchierano, senza considerare i secondi, che invece li osservano.

La stazione tuttavia resta abbandonata dalle grandi ONG: ci sono solo i volontari indipendenti, e ogni giorno centinaia di persone vi sostano. Molte famiglie dormono lì, chi da un giorno, chi da una settimana. La polizia ogni tanto fa sgomberare la zona, ma appena le volanti si allontano, i profughi ritornano a sedersi nel parco o nel campo di basket.

Alcuni di loro hanno dei materassini, altri tende, altri nulla. Tutti però si aiutano, cercando di sostenersi a vicenda. C’è chi racconta agli altri che cosa gli è successo quando ha tentato di oltrepassare il confine, c’è chi cerca supporto e chi semplicemente ha bisogno di connettersi con altre persone.

Ali, un giovane ragazzo iraniano, viaggia da solo. Ha lasciato l’Iran un anno prima, ci racconta, e adesso è in Grecia da parecchio tempo. Ha provato due volte a superare il confine. Una volta ci è riuscito, sfuggendo ai controlli di frontiera con la Macedonia. Ha vissuto per una settimana nella “giungla macedone” — così i profughi chiamano il primo tratto della Macedonia. Ci racconta di aver mangiato solo nocciole e ciò che ha trovato nella giungla per giorni.

Era con un amico, anche lui iraniano, conosciuto in viaggio. Un giorno, un signore macedone, trovandoli nella giungla, li ha invitati a casa per riposarsi e prendere un caffè. I profughi spesso non si fidano, ma la stanchezza e l’esasperazione hanno portato i due a seguire il macedone fino alla sua abitazione. Una volta arrivati, bevuto il caffè, sono arrivati i poliziotti. Il macedone li aveva chiamati. E così, dopo giorni estenuanti, i due iraniani sono stati riportati dalla polizia macedone in Grecia.

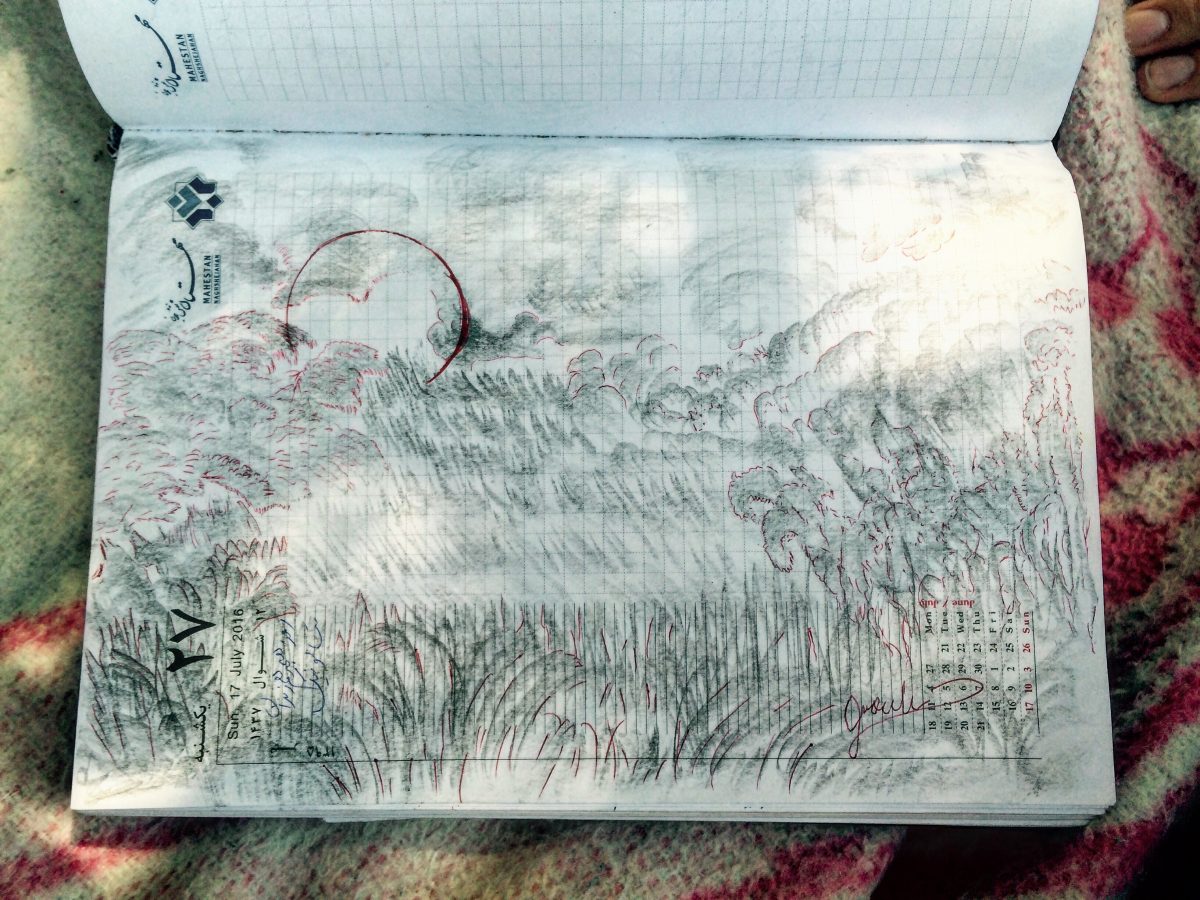

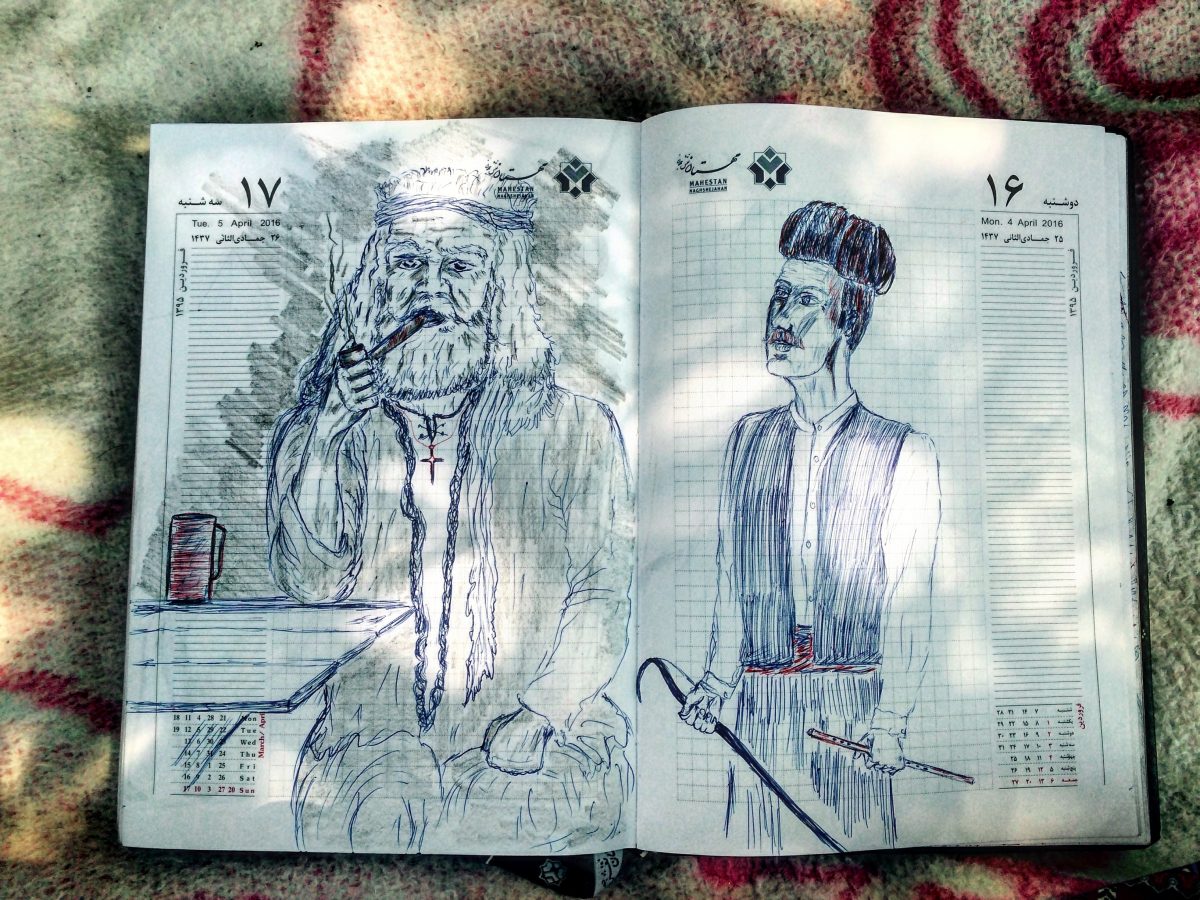

L’amico di Ali è stato arrestato, ma non riusciamo bene a capirne il motivo. Ali prende un quaderno dal suo zaino. Lo apre e ce lo mostra. “Questo è il suo diario” dice indicando l’amico, ormai uscito di prigione. “Ogni giorno che ha passato in cella ha fatto un disegno” prosegue mostrandoci le pagine del diario. Scorriamo le pagine. I disegni sono bellissimi, e molto profondi. Raccontano la storia dell’amico di Ali. Alcune pagine ritraggono i volti della sua famiglia, sua moglie, sua figlia, i suoi genitori. Altre mostrano la fatica del viaggio. Una ritrae la giungla macedone, “il posto peggiore al mondo,” dice Ali.

Accanto a loro c’è una famiglia afghana, composta da sei persone, tutti fratelli e sorelle. Il maggiore è l’unico maschio, ha ventisette anni e ha studiato Letteratura Inglese all’Università di Kabul, come le due gemelle ventitreenni. Sono bloccati da una settimana a Salonicco, ci raccontano. Hanno provato tre volte a superare il confine. “Sai quanto ci fanno pagare i trafficanti? 130 euro a persona.” Ogni volta sono stati fermati dalla polizia e rimandati indietro.

Il padre è morto in Afghanistan, raccontano. Era un insegnante, un uomo molto colto. “Tutto ciò che sappiamo l’abbiamo imparato da lui. Era il nostro maestro,” dicono con commozione. Ora non riescono a partire perché una delle sorelle ha un problema ai piedi e non riesce a camminare. Quando starà meglio proveranno a superare il confine a piedi.

Erika è una mamma inglese diventata punto di riferimento per i volontari indipendenti. Si è improvvisata coordinatrice del parco, visto che nessuna organizzazione se ne occupa. Tutti si rivolgono a lei per chiedere cosa fare, per chiamare il medico – anche lui volontario – o semplicemente per organizzare i turni. Erika non viaggia da sola, insieme a lei c’è sua figlia Evelina, di otto anni.

“Sono qui per aiutare i profughi. Scappano dalla guerra e noi dobbiamo aiutarli,” ci dice Evelina.

Con Erika ha collaborato per qualche settimana il gruppo Illuminate Nations. Abbiamo parlato con Colton Cobb, un volontario americano portavoce del gruppo. “Siamo andati nei campi ad aiutare, ci siamo occupati della distribuzione di cibo, siamo qui ad aiutare chi ha dovuto abbandonare il proprio paese per via della guerra come possiamo” ci racconta.

“Siamo sette ragazzi, quattro del Texas e tre dell’East Coast. Abbiamo avuto qualche problema all’inizio perché l’associazione con cui avremmo dovuto lavorare è stata sbattuta fuori dal campo in cui operava e non abbiamo potuto lavorare dove avremmo voluto. A volte abbiamo provato ad aiutare nei campi, ma abbiamo avuto qualche disguido con la polizia, anche se in generale la polizia ci ha dato molto una mano. Lavorare qui al parco e distribuire il cibo ha comportato un duro lavoro.”

I profughi ci dicono che sono stupiti e grati per la presenza di volontari da tutto il mondo. In effetti, ci accorgiamo che al parco non è presente alcun volontario greco. I volontari, ragazzi con un’età media fra i 18 e i 30 anni, provengono principalmente da Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Stati Uniti.

I turni al parco coprono tutta la giornata: la mattina alcuni volontari portano la colazione, che consiste in frutta. Nel pomeriggio invece altri volontari distribuiscono un pasto caldo, preparato gratuitamente per i profughi in transito da una moschea lì vicina.

Colton, dopo aver distribuito il cibo, si ferma ogni giorno a parlare con le famiglie e a giocare con i bambini. “Sicuramente penso che abbiamo ricevuto di più solo entrando in contatto con i problemi delle persone che abbiamo incontrato. Avendo lavorato qui per qualche settimana siamo riusciti a instaurare un rapporto con le famiglie afghane e siriane, soprattutto con i bambini. Ci hanno raccontato molte storie. Siamo cresciuti molto anche solo conoscendo le storie di queste persone e grazie ai racconti di come hanno lasciato i loro Paesi e di come hanno intrapreso il viaggio e sono finiti qui. Per questo è difficile salutarli, è difficile tornare negli Stati Uniti sapendo che probabilmente saranno ancora bloccati qui per parecchio tempo, perché i governi hanno chiuso le frontiere. Non hanno niente, né cibo né altro”.

“Ci ha colpito l’ospitalità con cui le famiglie di rifugiati ci hanno accolto: volevano darci tutto quello che potevano. Per questo è stata una bellissima esperienza venire qui, distribuire cibo e vestiti, ma soprattutto dare loro una speranza per il futuro. La mia speranza è che le persone di tutto il mondo accolgano i rifugiati nelle loro famiglie, nelle loro case,” conclude Colton, prima di salutarci.