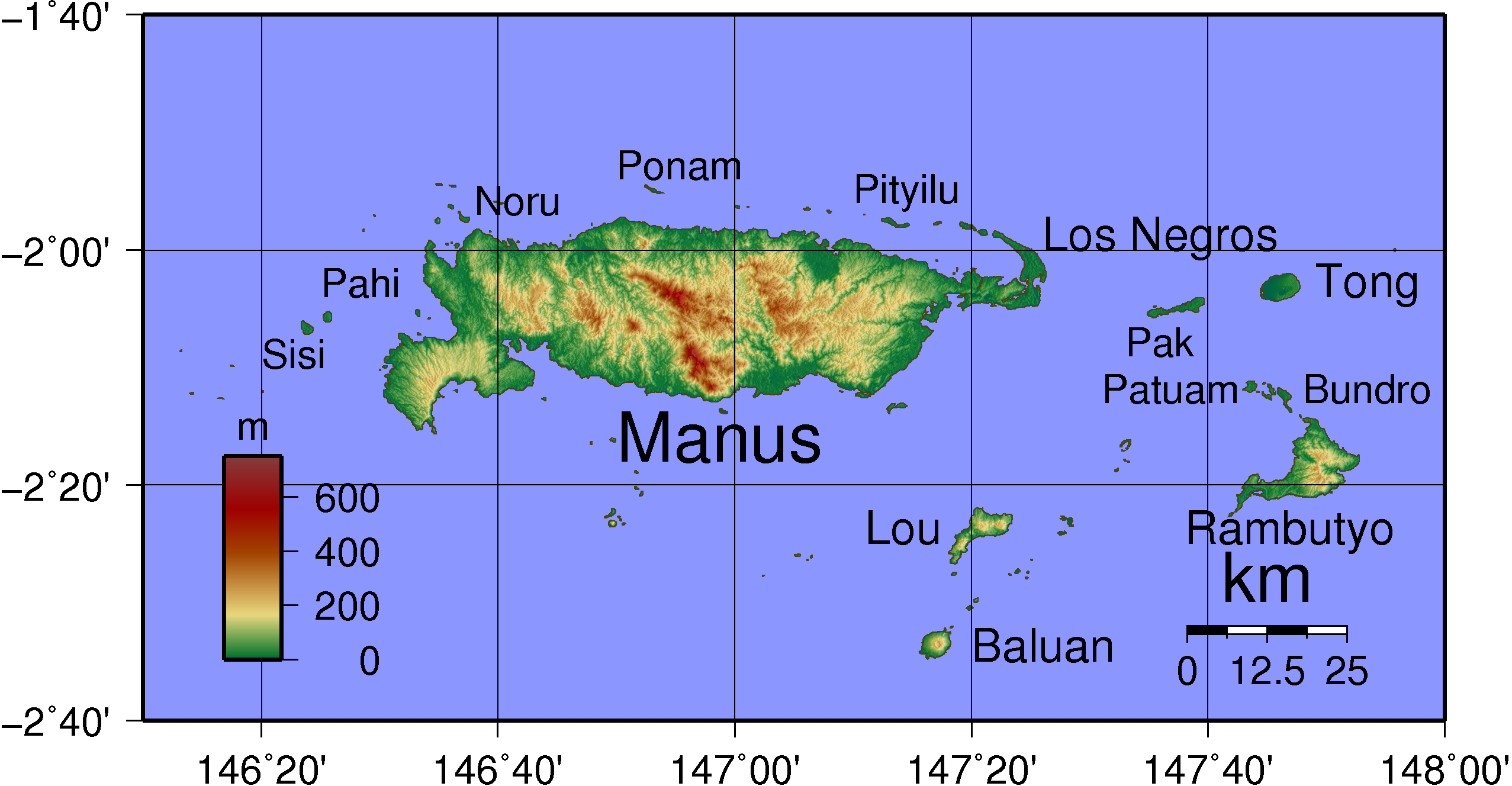

Il centro di detenzione per richiedenti asilo sull’isola di Manus, in Papua Nuova Guinea, chiuderà. Lo conferma il governo australiano, dopo una serie di trattative tra il Ministro per l’immigrazione Peter Dutton e il Primo ministro guineano Peter O’Neill, che per primo ha dato la notizia.

Ancora nessuna conferma sui tempi, né sul destino degli 854 individui detenuti attualmente nel centro. L’unica cosa certa è che l’Australia — in ossequio alla propria politica di tolleranza zero nei confronti di chi cerca di raggiungere illegalmente il Paese — non intende accoglierli, nonostante gli appelli delle ONG come Human Rights Watch, che da tempo chiedono che i richiedenti asilo vengano trasferiti in Australia o in un paese terzo sicuro, e non nell’altro centro di detenzione off-shore sull’isola di Nauru, o in Cambogia, dove il governo australiano ha cercato di ricollocare alcuni rifugiati.

Nello scorso aprile, la corte suprema della Papua Nuova Guinea aveva dichiarato illegale e incostituzionale il centro di detenzione. Una nuova sentenza è attesa per i prossimi mesi, ma il governo ha voluto probabilmente giocare d’anticipo.

L’isola di Manus è da lungo tempo nel mirino delle organizzazioni umanitarie e dei media internazionali. Definita “la Guantanamo australiana,” è gestita sotto un regime di stretta segretezza dal 2012, quando il centro è stato riaperto dopo una prima chiusura nel 2008. Le condizioni disumane dei richiedenti asilo al suo interno — trattenuti per periodi di tempo indefiniti — trapelano soltanto in casi eccezionali di emergenza, come nel febbraio 2014, quando una serie di rivolte e scontri con la polizia guineana hanno portato alla morte di un ventitreenne iraniano, ucciso dalle guardie del campo. O come a inizio 2015, quando più di 500 detenuti hanno intrapreso uno sciopero della fame.

Nel 2013, l’Australia ha versato alla Papua Nuova Guinea circa 400 milioni di dollari australiani per mantenere il centro di detenzione (che comunque è interamente pagato dal governo di Canberra) e, in aggiunta, ospitare nel Paese — uno dei più poveri del mondo — i richiedenti asilo a cui fosse effettivamente riconosciuto lo status di rifugiati.

Ad aprile di quest’anno, 161 detenuti di Manus hanno scritto una lettera all’UNHCR, chiedendo di essere riallocati in qualunque dei ventisette Paesi che fanno parte del programma ufficiale di ricollocamento rifugiati delle Nazioni Unite, ma non in Papua Nuova Guinea. Alcuni rifugiati trasferiti sul territorio guineano hanno fatto ritorno volontariamente nel centro di detenzione, per fuggire dalle violenze degli abitanti locali.

La notizia della chiusura del centro arriva a pochi giorni da una durissima inchiesta congiunta di Amnesty International e Human Rights Watch sulle condizioni del campo di Nauru, seguita dalla pubblicazione di oltre duemila documenti riservati che testimoniano la realtà quotidiana di abusi, violenze e torture psicologiche a cui sono sottoposti i richiedenti asilo detenuti nella sperduta isola del Pacifico.

Il centro di Manus e quello di Nauru sono gestiti dalla stessa compagnia privata, la Broadspectrum, su mandato del governo australiano. Sempre oggi, un centinaio di lavoratori ed ex lavoratori di Nauru e Manus hanno firmato una lettera per chiederne l’immediata chiusura.

Tutto fa pensare che la chiusura del centro di Manus sia stata voluta più dal governo guineano — meno succube di Canberra rispetto a Nauru, che di fatto è uno stato satellite — che da quello australiano. Il presidente di Nauru ha dichiarato che gran parte degli incidenti riportati nei documenti pubblicati dal Guardian sono costruiti a tavolino. Analogamente, il ministro australiano per l’immigrazione Peter Dutton aveva detto che i migranti si fanno del male da soli apposta per arrivare in Australia.