Di fronte all’affermazione lessicale e concettuale di “femminicidio,” ultimamente capita sempre più spesso di sentir parlare di maschicidio.

La parola “femminicidio” è entrata nell’uso comune e giornalistico da qualche anno, introdotta per la prima volta nel 2001 — così ricostruisce Valeria Della Valle su Treccani.it — come calco dall’inglese. Sin da subito ha incontrato un’opposizione in gran parte ideologica mascherata da purismo grammaticale — un po’ come le desinenze femminili di nomi che siamo abituati a sentire soltanto al maschile, come i vari sindaca e ministra che lentamente si sta cercando di spingere nell’uso.

In molti, dall’Accademia della Crusca in giù, hanno già ampiamente argomentato a favore della necessità del neologismo, ed è sufficiente la definizione del Devoto-Oli 2009 per chiarire che non si tratta di un vezzo: si definisce femminicidio “qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte.”

È la sovrastruttura ideologica patriarcale, così ancora saldamente radicata nella cultura del nostro paese (in cui il delitto d’onore è stato depennato dal codice penale soltanto nel 1981), la ragione per cui il “femminicidio” non è semplicemente l’uccisione di un essere umano di sesso femminile.

Potremmo dire che si tratta di una parola militante, nel senso che non esaurisce la propria funzione nel designare il fenomeno, ma cerca di diffondere una maggiore consapevolezza del problema e spinge verso una sua progressiva eradicazione — non soltanto dell’omicidio, che costituisce il caso estremo, ma di tutte le forme di violenza di genere. È un processo lento, inevitabilmente, come tutti mutamenti culturali, ma in cui proprio la consapevolezza gioca un ruolo fondamentale, in primis dalla parte delle vittime di violenza — spesso ancora restie a sporgere denuncia — e poi dalla parte di chi la compie, non più in un clima di generale e tacita accettazione.

L’opposizione alla diffusione del termine è del tutto sovrapponibile a quella della destra statunitense che cerca di depotenziare il movimento Black Lives Matter ribattendo che all lives matter — un’operazione “ad effetto” e buona come slogan, ma che non sta in piedi dal punto di vista logico: è ovvio che tutte le vite contano, ma i movimenti d’opinione e le battaglie per i diritti civili servono proprio perché nella realtà vera non tutte le vite contano allo stesso modo, e sono l’autorità, il potere o la cultura dominante a non riconoscere questa equivalenza di dignità e diritti. Serve ribadirlo? Purtroppo sì, ancora.

Per impedire la piena affermazione di questa parità si costruisce un’immaginaria “discriminazione di segno opposto,” denunciata da una posizione di finta imparzialità, tutta orientata, in realtà, a difendere lo status quo: è il modo in cui per tanti anni ci si è opposti a una legge sull’omofobia, o a norme riequilibrative della disparità di genere, come le infamate “quote rosa” (dal nome molto infelice) o la doppia preferenza di genere in certi meccanismi elettorali.

Ora, di fronte all’affermazione lessicale e concettuale di “femminicidio,” ultimamente capita sempre più spesso di sentir parlare di maschicidio, con evidente intenzione polemica. Il termine è stato utilizzato da alcune testate giornalistiche in riferimento a un episodio di cronaca avvenuto pochi giorni fa a Modena, dove una donna di 50 anni ha ucciso efferatamente il compagno di 63, per ragioni — a quanto è emerso dal primo interrogatorio — dettate da un’evidente squilibrio psichico.

“Il terzo maschicidio in tre settimane,” si legge su Il Giornale. “Anche le donne uccidono, le statistiche su questo fronte sono approssimative, poco aggiornate, per non dire mai fatte.” (Spoiler: le statistiche in realtà ci sono, e i dati Istat parlano di 79 omicidi volontari consumati da donne nel 2015, contro i 986 consumati da uomini — una sproporzione numerica che è già evidente prima ancora di valutare i moventi e il sesso delle vittime).

Gli altri due episodi a cui fa riferimento l’articolo, senza esplicitarli, sono avvenuti a Villongo, in provincia di Bergamo, dove una donna di 44 anni ha investito con la propria auto un uomo che da tempo la perseguitava e che — stando alle sue dichiarazioni — l’aveva minacciata e ferita con un coltello; e a Campasso di Sampierdarena (Genova), dove una trentanovenne ha ucciso il marito che quotidianamente la picchiava. Tre casi che, come si vede, è molto disonesto e tendenzioso accomunare sotto l’etichetta, già di per sé poco sensata, di “maschicidio,” come se esistesse un generalizzato sistema di sopraffazione e violenza delle donne ai danni del sesso maschile.

Ma l’idea che il maschicidio sia un fenomeno occultato dalle forze del “politicamente corretto” e del “mainstream” ha cominciato a farsi largo da un po’ di tempo. A marzo scorso, proprio il Giornale — non a caso — ha distribuito in edicola un libro intitolato Il maschicidio silenzioso, che “sposta la lente di ingrandimento sul lato oscuro e i tabù dell’amore malato e violento, ovvero quello delle donne che odiano gli uomini.” L’autrice, Barbara Benedettelli, è stata candidata alla Camera con Fratelli d’Italia nel 2013, e attualmente è presidente dell’associazione L’Italia Vera, una sorta di think tank il cui scopo — come si legge piuttosto confusamente sul sito ufficiale — è “inserire al centro della vita sociale del Paese la persona umana e i diritti naturali e inalienabili alla vita, alla salute psico-fisica e alla felicità,” il che si traduce in una generica “attenzione” nei confronti delle “Vittime,” sempre scritto con la V maiuscola, ovvero i “cittadini colpiti dai reati contro la vita.”

Proprio questa equiparazione iper-generalizzante di qualsiasi violenza, a prescindere da cause e moventi, spinge a presentare la violenza maschile e quella femminile semplicemente come due facce della stessa medaglia. Ma la violenza non è tutta uguale, e non la si può analizzare senza considerare i contesti relazionali (in piccolo) e socio-culturali (in grande) che la rendono più o meno diffusa e più o meno accettata.

Dati di una presunta “ricerca EURES” del 2015, che suona tanto come un ente di ricerca pubblico di livello europeo, ma non lo è. Da non confondere con l’omonimo portale della mobilità professionale della Commissione europea.

Ospitata più volte in televisione per parlare di violenza femminile o di omicidio stradale (le due principali battaglie di opinione portate avanti da L’Italia Vera), Benedettelli non è sfuggita all’attenzione della versione italiana di A Voice for Men, un sito specializzato nella lotta alla “misandria,” ossia impegnato in una fitta pubblicistica anti-femminista, portata avanti da articoli come “Femminismo e nazismo hanno un antenato comune?”, o “Sindrome da zerbino. Quando la misandria è radical chic,” in cui l’autore polemizza con Gramellini definendo il Corriere della Sera Corriere del Femminismo (sic).

Ancora poco conosciuto in Italia, A Voice for Men è stato fondato nel 2009 dal blogger statunitense Paul Elam ed è il punto di riferimento principale della galassia degli MRA (Men’s Rights Activist), un variegato movimento d’opinione anti-femminista e spesso palesemente misogino. Poche settimane fa, Elam ha fatto parlare di sé scrivendo che i due uomini accoltellati da un suprematista bianco a Portland per aver difeso una ragazza musulmana sono morti non per colpa del loro assassino, ma della “cavalleria” che li ha spinti a difendere la ragazza dalle sue aggressioni.

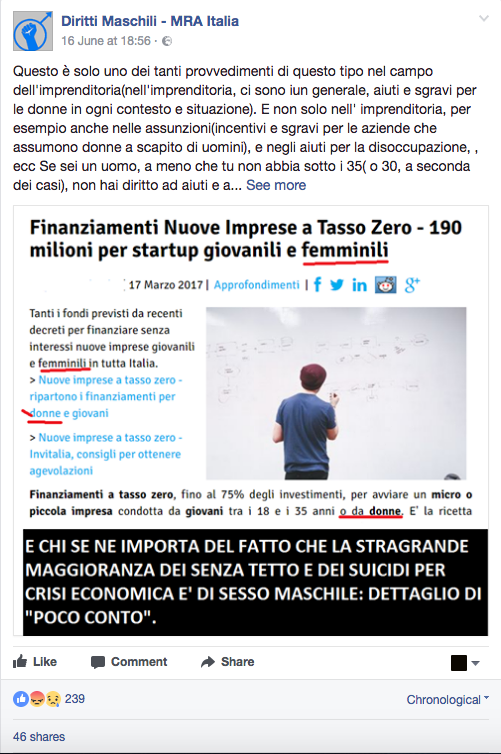

Il mondo MRA — negli Stati Uniti legato a doppio filo alla sub-cultura online dell’alt-right — sta guadagnando terreno anche in Italia, attraverso pagine Facebook e blog che ne veicolano i messaggi e l’immaginario, come Diritti Maschili – MRA Italia (23.700 mi piace), che denuncia quotidianamente le discriminazioni subite dagli uomini — per esempio da parte dell’ATM, che concede sconti senior alle donne già a 60 anni invece che a 65 — e condivide articoli sulla violenza femminile, dandosi un gran daffare a smontare l’idea che esista un privilegio maschile di qualche tipo.

Il “patriarcato” è liquidato come un complotto anche da Antisessismo (45.200 mi piace), che si presenta come una pagina rigidamente egualitaria, contraria a qualsiasi discriminazione di genere, ma poi di fatto il grosso della sua produzione è costituito da post e meme contro il femminismo, la narrazione dei “media mainstream” sbilanciata a favore dei diritti delle donne, i “doppi standard” e il male bashing.

Negli ultimi giorni le pagine Facebook di questo genere (altri esempi qui) hanno cavalcato ben volentieri la campagna di ridicolizzazione del concetto di manspreading, bollato come l’ennesima paranoia nazi-femminista, e hanno accolto con giubilo la notizia dei ragazzi inglesi che, contro il divieto di indossare pantaloncini corti d’estate, si sono presentati a scuola con la gonna. La possibilità di indossare indumenti più ariosi, d’altronde, è un emblema ben noto del soverchiante privilegio femminile nella nostra società.

Questo tipo di cultura più o meno sottilmente misogina è lo stesso che filtra da fenomeni di internet molto più di massa, come le varie pagine bomberiste e “ignoranti,” del tipo Sesso Droga Pastorizia, o quelle dedicate al grande macro-meme della friendzone, che hanno diffuso con successo una serie di stilemi che potremmo definire di anti-femminismo pop. Le femministe diventano così un po’ come i “radical chic,” i vegani, e gli altri bersagli facili del bomberista medio, contribuendo a creare un mondo fantasioso in cui non solo non esiste alcun divario di genere sbilanciato a favore del sesso maschile, ma al contrario sono gli uomini ad essere quotidianamente penalizzati e discriminati — e pure fatti oggetto di violenza.

Non si tratta ovviamente di negare che la suddivisione tra i ruoli danneggi anche il genere maschile (come sa chiunque si occupi di questioni di genere appena un livello sopra la fase “maschi contro femmine” della scuola media), né che esista la violenza femminile — anche se parlare di “maschicidio” come un fenomeno generalizzato è francamente ridicolo.

Il problema degli MRA è che si battono solo in minima parte per una maggiore sensibilizzazione sui problemi maschili — che si tratti della condizione dei padri separati o della maggiore esposizione al rischio di tossicodipendenza e suicidi — perché sono troppo impegnati nella propria crociata contro il femminismo, come se l’estensione dei diritti altrui fosse un modo per limitare i propri. In questo modo, in buona o in cattiva fede, finiscono per ingrossare l’onda della misoginia online — che non ha alcun bisogno di essere ingrossata.

Gli ultimi dati sulla violenza di genere in Italia possono essere un buon punto di partenza per tornare con i piedi per terra: nel 2016 sono state 120 le vittime di femminicidio; il 21% delle donne italiane (4,5 milioni) dichiara di aver subito stupri o tentati stupri, mentre le vittime di stalking sono il 16%, oltre 3 milioni.

EDIT: Alcuni contenuti embeddati precedentemente in questo articolo sono stati sostituiti da screenshot o immagini statiche, dopo che le pagine Facebook in questione hanno modificato i propri post.

Segui Sebastian Bendinelli su Twitter

Per ricevere tutte le notizie da The Submarine, metti Mi piace su Facebook