Non solo Stefano Cucchi: perché è importante parlare degli abusi di polizia in Italia

Una conversazione con Tommaso Della Longa, autore di Quando lo Stato uccide: un saggio su violenza e abuso di potere da parte delle forze di Polizia

Intervista a Tommaso Della Longa, autore di Quando lo Stato uccide: un saggio su violenza e abuso di potere da parte delle forze di Polizia

Stefano Cucchi moriva “in circostanze sospette e per cause non ancora accertate” nel reparto di Medicina Protetta del Pertini di Roma il 22 ottobre 2009. Si trovava sotto custodia cautelare. Al momento del fermo – avvenuto il 15 ottobre per detenzione e sospetto spaccio di stupefacenti – Stefano non riportava alcun trauma fisico. Ma il referto dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma, presso il quale era stato visitato durante il fermo, registrava lesioni ed ecchimosi alle gambe, al viso (inclusa una frattura della mascella), all’addome (inclusa un’emorragia alla vescica) e al torace (incluse due fratture alla colonna vertebrale). Stefano moriva esattamente 7 giorni dopo, per cause da accertare.

Poco dopo si sarebbe aperto il capitolo delle indagini sulle cause della morte e la conseguente battaglia mediatica — il “caso Cucchi.” Per contrastare le illazioni sulla morte del figlio e fratello — ad esempio, la famosa presunta morte per “epilessia” — i Cucchi rendono pubbliche alcune foto del volto di Stefano scattate in obitorio, nelle quali sono ben visibili vari traumi contusivi: “volto tumefatto, un occhio rientrato, la mascella fratturata e la dentatura rovinata” — oltre all’evidente stato di denutrizione.

La prima sentenza arriva solo nel 2013, condannando i quattro medici del Pertini per omicidio colposo, ma assolvendo infermieri e guardie penitenziarie. Tra ricorsi, Corte d’Appello e Cassazione, si giungeva nel 2016 all’assoluzione dei medici imputati: “il fatto non sussiste”. Tuttavia nel 2015 la famiglia chiede già la riapertura del caso, con una nuova inchiesta della Procura della Repubblica di Roma che indaga ora sull’operato dei carabinieri presenti al momento dell’identificazione e della custodia di Cucchi.

A inizio 2017 viene chiesto il rinvio a giudizio per omicidio preterintenzionale e abuso di autorità a carico di Alessio Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro e Francesco Tedesco, accusati di aver colpito Stefano con schiaffi, pugni e calci, facendolo cadere e procurandogli le lesioni risultate poi mortali a causa della successiva condotta omissiva da parte dei medici curanti, e per averlo comunque sottoposto a misure restrittive non consentite dalla legge. Oltre a queste, pendenti le accuse di falso in atto pubblico, falsa testimonianza e calunnia. Sempre nel 2017, venivano sospesi dal servizio tre dei carabinieri coinvolti. Qualche mese più tardi, sarebbero stati cinque i carabinieri rinviati a giudizio. Il processo è ancora in corso.

Ieri il “caso Cucchi” ha avuto una svolta con la testimonianza dell’agente Tedesco, che ha dichiarato di essere stato presente al pestaggio di Cucchi da parte di D’Alessandro e Di Bernardo, e di essere stato costretto al silenzio da parte dei superiori.

La sorella di Stefano, Ilaria, è stata invitata al Viminale da Matteo Salvini, che solo qualche mese fa aveva dichiarato che la donna “fa schifo” e “si dovrebbe vergognare.” Ilaria Cucchi si è detta disposta ad accettare l’invito del ministro solo a seguito di scuse ufficiali.

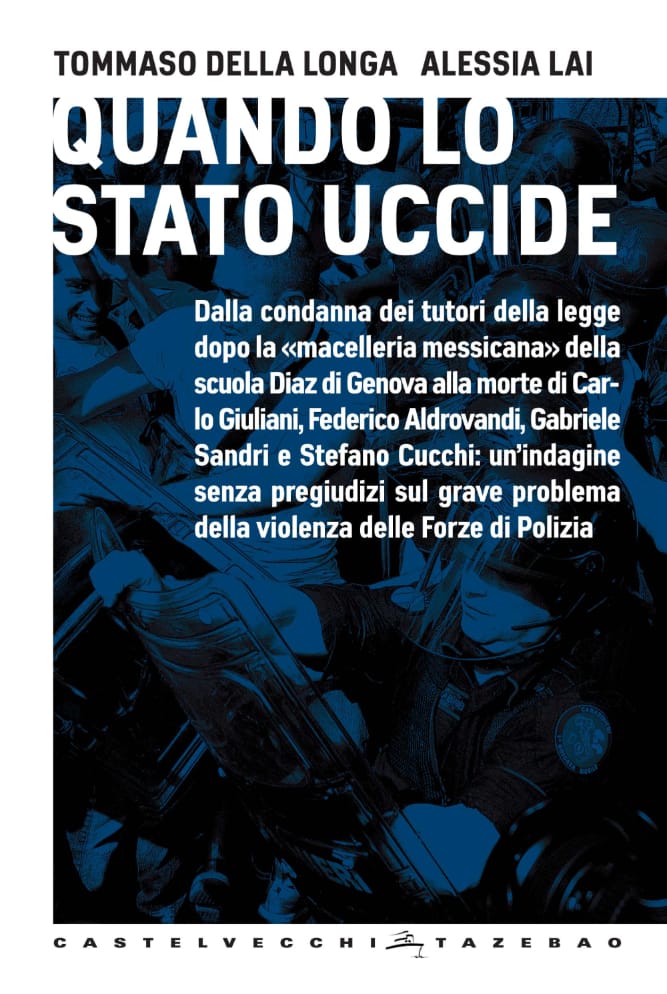

Il 14 settembre è uscito nelle sale italiane — non tutte, beninteso — Sulla mia pelle, il film di Alessio Cremonesi sul caso di Stefano Cucchi, che ha riportato la vicenda controversa al centro del dibattito collettivo. Vicenda che i giornalisti Tommaso Della Longa e Alessia Lai hanno ampiamente sviscerato nel saggio Quando lo Stato uccide, edito da Castelvecchi nel 2011: un’indagine su violenza e abuso di potere tra le forze di Polizia.

Ne abbiamo parlato con uno degli autori, Tommaso Della Longa.

Dal 2011 a oggi le indagini sul caso Cucchi hanno portato alla luce una verità diversa da quella verso cui si muoveva la Magistratura dopo la morte di Stefano. Come avevate affrontato la vicenda nel vostro saggio?

Come tutte le altre: in realtà il caso di Stefano era venuto fuori, come spesso capita, grazie al coraggio della famiglia. Nel saggio, abbiamo descritto una ventina di casi di abusi da parte della polizia di cui non si sapeva nulla. Dal G8 di Genova in poi si è parlato solo di questi 4 casi: Carlo Giuliani, legato ai fatti del G8 di Genova del 2001, Gabriele Sandri, Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi.

L’impressione in quegli anni era che sostanzialmente esistesse una sorta di cortina grigia sotto la quale nessuno andava a indagare. Piano piano si è aperto, spero anche grazie al nostro aiuto, un valico, e si è cominciato a parlare di questi casi e altri. Ce ne sono moltissimi, e la percentuale di “sommerso” è drammatica. Parliamo di casi di persone in libertà e non di detenuti, perché nelle carceri c’è un livello di difficoltà ancora maggiore. In un mondo ideale e civilizzato, le carceri dovrebbero essere trasparenti: purtroppo non è il caso delle carceri italiane, dove il numero sempre in crescita dei casi di suicidio o di detenuti che vengono “trovati suicidati” all’interno delle carceri dovrebbe far rabbrividire e riflettere sulla vastità del problema.

Il caso Cucchi in questo senso è un caso particolare, che definirei quasi borderline, perché a cavallo tra detenzione e libertà, con un plus riguardante il periodo di ricovero presso il reparto di Medicina Protetta del Pertini di Roma. Abbiamo cercato di trattare il caso con gli occhi del cronista e del giornalista d’inchiesta: analizzando atti giudiziari, ritagli di giornale, e attraverso le testimonianze e l’aiuto delle famiglie — nel caso specifico, della famiglia Cucchi, che ha avuto ruolo fondamentale nello sviluppo delle indagini e del processo sin dall’inizio.

Qual è la tua opinione rispetto allo stato attuale dell’inchiesta e del processo?

Se nel saggio abbiamo cercato comunque di essere neutrali e attenerci semplicemente ai fatti — pur con l’intento di instillare nel lettore e nell’opinione pubblica il dubbio su cosa fosse successo veramente a Stefano quella notte subito dopo il fermo — non posso dire di essere sorpreso dalla piega che hanno preso le indagini in questi ultimi anni e dalle rivelazioni di cui siamo venuti a conoscenza. Che fosse successo qualcosa lo sapevamo, lo sapevano tutti. Era solo questione di dimostrarlo. Ma è un mero caso fortuito: da una parte molto merito è del coraggio della famiglia, che non ha mai smesso di lottare per giungere a una verità, mentre dall’altra c’è la testimonianza chiave della moglie di uno degli indagati, emersa a un certo punto delle indagini e del processo.

Perché la decisione di trattare il tema della “violenza di Stato” e qual è stato il punto d’arrivo della vostra inchiesta?

Per una serie di motivi. Anzitutto, Alessia Lai è una delle mie migliori amiche da sempre: abbiamo lavorato insieme in diverse occasioni, entrambi ci occupavamo principalmente di esteri. Tra le cose che ci uniscono c’è il background comune da tifosi di calcio, e ci siamo ritrovati a parlare spesso di quello che succede dal punto di vista dell’ordine pubblico negli stadi. Il punto di svolta è stato l’omicidio del tifoso laziale Gabriele Sandri, raggiunto da un colpo sparato dall’arma del poliziotto Luigi Spaccarotella in una stazione di servizio dell’A1 Milano-Napoli nei pressi di Arezzo: Gabriele potevamo davvero essere noi. Un caro amico era in macchina con lui, ci conoscevamo poco — ma quando fu ucciso, anche noi eravamo Gabriele.

La nostra tesi, se così si può dire, è che se le forze dell’ordine e lo Stato fossero un corpo sano e questi avvenimenti fossero un cancro, le forze dell’ordine e lo Stato dovrebbero curarsi: perché se il mio corpo è sano e scopro che ho il cancro faccio in modo di estirparlo subito. Non lo proteggo, quel cancro, non lo difendo.

L’uscita del film di Alessio Cremonesi, Sulla mia pelle, ha riportato al centro del dibattito il caso Cucchi. Pensi che il film possa essere utile, specie per prevenire casi simili?

Ti rispondo con una frase che Sergio D’Elia, dell’associazione Nessuno tocchi Caino, pronunciò nell’introduzione a una delle presentazioni del libro a Roma: “Questo libro andrebbe portato nelle scuole, e ancor più nelle scuole di addestramento delle forze dell’ordine.”

A mio avviso il film di Cremonesi ha un forte valore pedagogico. Queste storie devono essere raccontate: c’è bisogno di persone coraggiose che le raccontino, e che lo facciano con obiettività, come ha fatto Alessio, in modo chiaro, semplice, e soprattutto accessibile a tutti. Anche l’utilizzo di una piattaforma come quella di Netflix è geniale: non c’era modo di raggiungere con più efficacia e in modo più diretto un così grande, vasto e vario pubblico.

Di storie come quella di Stefano all’interno delle carceri italiane ce ne sono tante. Ci sono casi simili e meno conosciuti tra quelli che avete trattato? Come vi siete mossi a livello di metodo d’indagine?

Nel nostro libro trattiamo di casi come quello di Massimo Casalnuovo, Riccardo Uva, che testimoniano come quello di Cucchi non sia stato un caso isolato. La ricerca iniziale su internet ci ha aiutato tantissimo, e da lì andavamo a cercare altrove i pezzi di storie che ci mancavano, ad esempio contattando cronisti locali che si erano occupati dei fatti quando erano successi — molti di questi casi non arrivano alla stampa nazionale, e spesso nemmeno a quella regionale. Ma la risorsa più grande è sempre stata la collaborazione dei familiari delle vittime, persone meravigliose lasciate sole con le loro battaglie e il loro dolore. Se non ci fossero state la loro forza, la loro dignità, per molti di questi casi alla verità non si sarebbe mai approdati, giustizia non sarebbe stata fatta, e noi non saremmo qui a parlarne. Probabilmente non avremmo nemmeno saputo che Stefano Cucchi, quel tossico romano, era morto in carcere per un attacco epilettico, o di inedia (fatto che tutt’ora Giovanardi peraltro sostiene, ndr). E se anche l’avessimo saputo, sarebbe passata la retorica del “era un tossico, se l’è cercata,” visto che ormai non siamo più identificati anche come individui, ma quasi esclusivamente in relazione a gruppi o categorie (tossici, ultras, migranti, gay) nelle quali qualcuno — non noi — ha deciso di ascriverci.

La vostra inchiesta non è una mera accusa alle forze dell’ordine: avete concesso il contraddittorio ai sindacati di categoria delle forze di Polizia. Qual è stato il loro commento ai fatti?

Il nostro libro non è un lavoro di dossieraggio contro le forze dell’ordine, ma un libro che racconta dal punto di vista dell’inchiesta e della cronaca tutti i casi di persone uccise dalle forze dell’ordine in Italia, un numero semplicemente agghiacciante all’epoca. Nella seconda parte del libro riportiamo le interviste fatte a tutti i sindacati delle forze dell’ordine, proprio perché volevamo essere il più obiettivi possibile. Abbiamo posto a tutti le stesse domande, che andavano da casi specifici, a metodi di addestramento, l’utilizzo di gas lacrimogeni CS, banditi a livello internazionale ma usati dalla polizia italiana durante le manifestazioni. Le interviste non sono commentate: gli unici dati forniti sono il nome della persona e il nome del sindacato di appartenenza. Abbiamo deciso di non commentarle — anche perché si commentano da sole.

Riguardo la questione dei numeri identificativi sui caschi o sulle divise della celere. Alla nostra domanda “Perché no?” abbiamo ricevuto risposte come: “Il giorno in cui i manifestanti andranno in piazza con la carta d’identità al collo, noi metteremo i numeri sui caschi.” Questo è esemplificativo: lo Stato non dovrebbe aver paura di essere riconoscibile, e chi delinque deve essere arrestato, non malmenato e lasciato in una pozza di sangue: altrimenti diventa una guerra tra bande.

Quali sono a tuo avviso le possibili soluzioni in uno scenario futuro?

Una cosa primaria, e da cui dipende molto, è sicuramente l’addestramento, che andrebbe fatto meglio e con un’altra sensibilità. Dall’altra parte, ma anche all’interno delle stesse forze dell’ordine, bisogna imparare a non avere paura di denunciare, di essere trasparenti: è l’unico modo per accrescere la fiducia del cittadino nei confronti delle autorità e della giustizia. Da ultimo, impedire che gli attori coinvolti nella vicenda rimangano in servizio e siano gli stessi a condurre poi le indagini: fatto che spesso accade.

Segui Marta su Twitter

Per ricevere tutte le notizie da The Submarine, metti Mi piace su Facebook, e iscriviti al nostro gruppo.