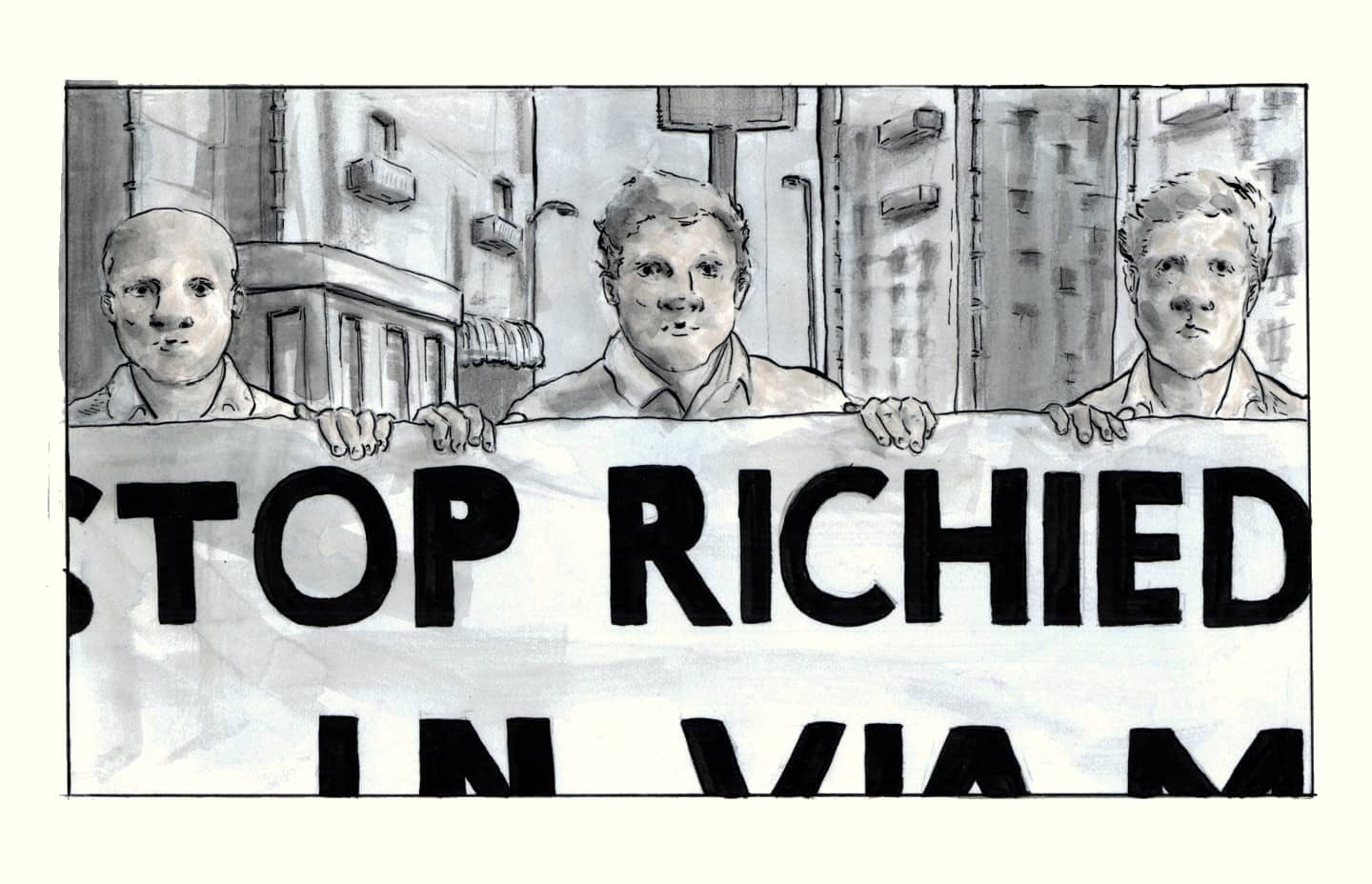

Che cosa significa essere un richiedente asilo in Italia nel 2018

I richiedenti asilo che arrivano in Italia si trovano in un limbo burocratico, e spesso devono fare i conti con una comunità che non li vuole accogliere.

I richiedenti asilo che arrivano in Italia si trovano in un limbo burocratico, e spesso devono fare i conti con una comunità che non li vuole accogliere. Siamo stati a Vicenza, dove abbiamo parlato con gli operatori delle cooperative Mediterraneo e Pari Passo e con alcuni richiedenti asilo della zona.

Antonio Lo Grande ormai non si fida più dei politici. “La politica è come giocare a carte,” dice, “e io non ripongo più speranze nei politici, perché fanno quello che vogliono.” Stiamo parlando di cosa c’è di sbagliato nel modo in cui l’Italia tratta i richiedenti asilo che arrivano sulle sue spiagge. Con poco sostegno dal governo, mi spiega Lo Grande, quello che persone come lui possono fare arriva solo ad un certo punto. “Noi non siamo lo Stato – noi possiamo solo fare quello che lo Stato ci dice.”

Lo Grande è a capo di una cooperativa chiamata Mediterraneo, fondata a Vicenza nel 2015. Il suo scopo iniziale era quello di aiutare i bisognosi – ma, quando gli arrivi nel Sud Italia di migliaia di richiedenti asilo dall’Africa hanno scosso l’intero paese, Mediterraneo ha iniziato ad occuparsi di alcuni di loro. “Abbiamo iniziato con trenta posti, oggi ce ne sono centocinquanta,” mi racconta orgoglioso Lo Grande. “Ci siamo ingranditi.”

Siamo nell’ufficio di Lo Grande, una stanza luminosa con tre scrivanie a cui anche altre persone stanno lavorando. La porta che dà sul corridoio è aperta, e la nostra conversazione a volte è interrotta da qualcuno che chiede il suo aiuto. Quando succede, Lo Grande alza gli occhi, dice qualche parola, e poi torna alla nostra chiacchierata.

Le prime navi sono arrivate negli anni Novanta, ma la vera emergenza è iniziata dopo la caduta di Gheddafi in Libia, mi dice Francesco Zordan, fondatore della cooperativa Pari Passo (anche questa a Vicenza). “C’è sempre stata immigrazione all’interno dell’Africa – e una volta che i migranti arrivavano in Libia, lavoravano lì come semi-schiavi, oppure venivano mandati in prigione. Dopo Gheddafi, non c’è più stato nessuno a fermarli – e così hanno iniziato ad arrivare qui.”

Quando l’ultima emergenza migranti è scoppiata, nel 2015, con centinaia di migliaia di persone che scappavano dalla Siria, e il resto dell’Unione Europea si è accorto del problema, l’Italia aveva già anni di esperienza con gli sbarchi – e ancora nessun sistema efficace che le permettesse di gestirli. Dopo vent’anni di soluzioni di emergenza, per molti italiani i migranti e i richiedenti asilo ricadono tutti sotto la dicitura di extracomunitario. La parola di per sé è neutra, ma ha assunto connotazioni negative. Un extracomunitario è qualcuno che viene da fuori la Comunità europea. In pratica, un invasore.

“Il problema è che, dato che i migranti sono neri, adesso sono facilmente riconoscibili,” dice Zordan. “È bruttissimo da dire, ma è vero. L’immigrazione in Italia esisteva da prima di loro, ma gli immigrati arrivavano dall’Europa dell’est, erano bianchi. Non te ne accorgevi se ci passavi di fianco per strada – adesso sì.”

Quasi trent’anni dopo i primi arrivi, “il problema principale nel nostro paese è ancora la mancanza di una transizione da un sistema di emergenza ad un’accoglienza sistematica che favorisca l’integrazione,” mi scrivono, via email, Marina Petrillo e Corallina Lopez Curzi. Petrillo è senior editor di Open Migration, un progetto sviluppato alla fine del 2015 per analizzare dati e sfatare miti e propaganda sull’immigrazione; Lopez Curzi è la sua social media manager.

Il sistema di accoglienza italiano funziona così: quando un richiedente asilo arriva in Italia – di solito, su una barca – viene radunato insieme agli altri in un ‘hotspot’, riceve primo soccorso e, quando è possibile, i suoi dati personali vengono registrati. Poi, teoricamente, viene mandato in un ‘centro di prima accoglienza’ (ce ne sono una quindicina in Italia) e, da qui, ad una ‘seconda accoglienza’ che se ne occupa nel lungo termine: lo SPRAR, Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. In realtà, quasi l’80% dei richiedenti asilo viene ancora accolto secondo il sistema di emergenza – il CAS (Centri di accoglienza straordinaria) – ed è quindi privo di un’accoglienza che guardi al lungo termine. Le cooperative possono candidarsi per richiedere una quota di migranti (e i soldi che arrivano insieme a loro) se rispettano alcuni prerequisiti.

Leggi anche: Le vere politiche di esclusione: viaggio tra le ordinanze della Lombardia razzista

In molti casi, cooperative indipendenti come Mediterraneo e Pari Passo si prendono carico dei richiedenti asilo. Qui è dove le cose iniziano ad andare male: secondo Petrillo e Lopez Curzi, i migranti sono affidati a “sistemi e strutture radicalmente diversi, con forti disparità nei centri lungo il territorio.”

Zordan mi dice che l’ultima legislatura è fortemente responsabile delle inefficienze. “Non sono riusciti a gestire i flussi migratori – sono responsabili di tutto questo, loro erano quelli al potere.” Mi dice che non si tratta nemmeno di mancanza di fondi: misure più piccole e semplici, come fissare standard più alti per le cooperative, avrebbero funzionato. “Ma lo Stato ha delegato queste responsabilità al privato.”

***

Afram* ha lasciato la sua terra, il Ghana, nel febbraio 2016. Oggi ha ventiquattro anni, ma il suo sguardo ne dimostra di più. I richiedenti asilo con cui ho parlato non erano sempre felici di spiegarmi perché avevano lasciato il proprio paese, e io non ho mai insistito. Lui mi ha detto che non aveva soldi per pagare la polizia corrotta, quindi se n’è dovuto andare. È andato in Libia, dove sarebbe rimasto se avesse potuto, e ha imparato l’arabo, lavorando a Sirte per alcuni mesi. Fra la primavera e l’autunno del 2016, però, un violento conflitto fra ISIS e il governo libico di allora ha distrutto l’intera regione – così Afram ha preso un autobus per Tripoli. Durante il viaggio è stato catturato e mandato in prigione. “La polizia mi ha detto che avrei passato il resto della mia vita in Libia,” mi dice. Invece, ha trovato qualcuno che gli ha offerto il suo aiuto.

“Mi ha detto che mi avrebbe aiutato a scappare, ma non a tornare indietro. E io ho accettato, rivolevo la mia libertà.”

Una notte è stato svegliato e portato su una spiaggia, insieme ad altre persone. Qualcuno chiedeva cosa stesse succedendo, senza ricevere risposte. “Ci hanno messi su una barca, e non sapevamo cosa fare. Non sapevamo dove stessimo andando – nessuno ci ha detto niente. Non avevamo nemmeno un capitano.” La barca ha passato quattro giorni in mare prima di essere trovata, e salvata, da una nave di Save The Children. “Ormai, quasi tutti erano morti.”

Come tantissimi altri, Afram è arrivato in Sicilia e ha passato le sue prime ore in Italia lì, prima di essere messo su un pullman che, nel giro di due giorni, lo ha portato su per lo stivale. Alla fine, Afram ha raggiunto Vicenza il 26 maggio 2017, un anno e tre mesi dopo l’inizio del suo viaggio.

Incontro Afram una fredda mattina di gennaio, e poi, di nuovo, il giorno dopo, quando mi fa conoscere due suoi amici. (Nessuno è ospitato da Mediterraneo né Pari Passo.) Ci sediamo a prendere un caffè sulla veranda di un bar che dà su una strada trafficata; gli unici altri clienti sono due uomini, italiani, sulla quarantina, un paio di tavoli più in là.

Uno degli amici di Afram, Kwame*, anche lui dal Ghana, dice che non può andare al corso di italiano che la sua cooperativa ha organizzato. Mi spiega che l’aula e l’appartamento che gli è stato assegnato, e in cui vive con la sua famiglia, distano tra loro diversi chilometri. Come ogni richiedente asilo in Italia, Kwame riceve 75 euro al mese; un abbonamento mensile per gli autobus di Vicenza gliene costerebbe 45. Mi dice di non poterselo permettere, il che significa che non può imparare l’italiano. “Ho provato a spiegarlo alla cooperativa – anche con altre famiglie. Ma hanno detto solo di no.”

Quando poi parlo con la cooperativa che lo ospita, mi dicono che i corsi di lingua sono organizzati vicino agli appartamenti, e che c’è un corso in più, facoltativo, che viene organizzato più distante. Fino a pochi mesi fa finanziavano loro l’abbonamento ai richiedenti asilo, ma hanno smesso dopo aver scoperto che alcuni lo usavano per andare a spacciare o chiedere l’elemosina. Adesso chiedono ai richiedenti asilo che intendono frequentare il corso facoltativo di pagare almeno la metà dell’abbonamento.

Leggi anche: Decostruire la retorica dell’invasione

L’altro amico, Yabani*, è nigeriano, ma appartiene alla stessa etnia di Afram – il popolo Hausa. Yabani parla con una voce profonda ed è il più tranquillo dei tre. Mi dice, “Loro dicono solo: ‘Se qui non ti piace, tornatene al tuo paese.’ Sanno come controllarci, ma non come risolvere i problemi che abbiamo.” Lui e Kwame mi raccontano di episodi in cui hanno chiesto aiuto alla cooperativa perché un loro coinquilino stava male. La coop non li voleva portare all’ospedale, così si sono dovuti arrangiare loro. Ma la cooperativa mi dice che i richiedenti asilo spesso vogliono andare in ospedale per malattie leggere, come l’influenza o il raffreddore – e che il pronto soccorso li ha già segnalati al comune perché ci portavano i migranti anche in situazioni di non emergenza, facendo congestionare il servizio. La cooperativa ha anche un’infermiera durante il giorno, e una “persona di referenza” per la notte.

È difficile capire cosa stia veramente succedendo quando le versioni sono così diverse. Non è difficile, però, accorgersi dello stress in cui queste persone vivono. I richiedenti asilo sono senza pace perché sono in un limbo senza documenti, e devono adattarsi a una cultura completamente diversa; le cooperative sono spesso sovraccariche e devono occuparsi anche di persone a cui non piace seguire le regole.

Eppure, l’aria che si respira a Mediterraneo è diversa. Sembra che ci sia fiducia fra gli operatori e i richiedenti asilo. Lo Grande mi dice che i suoi “ragazzi,” come li chiama lui, si appoggiano molto alla sua figura: “Se non mi vedono, mi vengono a cercare.” Vedendo quante volte vengono a chiedere il suo aiuto mentre lo intervisto, non ci metto molto a notare che è vero. E durante una chiacchierata con un’interprete, che insegna anche italiano, capisco quanta passione lei metta nel suo lavoro: “Sono persone straordinarie,” mi dice, guardando due richiedenti asilo seduti di fianco a noi.

Come avevano detto Petrillo e Lopez Curzi, le cooperative seguono procedure decisamente diverse nel modo in cui si occupano dei migranti. Alcune, come Mediterraneo, li ospitano nelle loro strutture – dove i richiedenti asilo sono costantemente a contatto con lo staff, gli altri migranti, e i volontari. Altre cooperative li mettono in appartamenti o hotel. Il che, secondo un lavoratore di Mediterraneo con cui ho parlato, rende l’integrazione nella società più difficile.

Zordan, di Pari Passo, non è d’accordo: lui dice che ospitare i richiedenti asilo in appartamento dà loro più responsabilità e rende l’integrazione più facile, perché devono interagire con i vicini e sono autonomi nelle commissioni quotidiane, come per esempio il fare la spesa. Ma quello che conta veramente, sottolinea Zordan, è che poche persone siano assegnate ad ogni operatore, in modo che non siano lasciate a se stesse. Mentre un buon rapporto operatore/richiedente asilo, secondo Zordan, è circa uno a sei, mi dice di strutture in cui il rapporto è uno a quaranta, a volte persino uno a sessanta. Gli operatori fanno del loro meglio, ma è impossibile seguire sessanta persone adeguatamente. Ma dal governo non ci sono direttive – le cooperative comunicano solamente con le varie prefetture (sono loro ad istituire bandi e appalti per distribuire i richiedenti asilo).

Afram ora vive in un appartamento con due coinquilini, ma appena arrivato a Vicenza ha passato alcuni giorni in un albergo chiamato Hotel Adele. L’hotel è diventato famoso nel resto d’Italia lo scorso ottobre, quando Matteo Salvini ha fatto una diretta Facebook lì vicino. Il video dura trentotto minuti, e Salvini promette a chi lo sta guardando di mostrare loro lo “scandalo” dei “clandestini” nella zona. Quando intervista alcuni residenti che si lamentano delle condizioni in cui versa il quartiere, Salvini fa intendere che i richiedenti asilo ospitati nell’albergo siano il principale fattore per cui la prostituzione lì intorno è aumentata, e per cui il valore delle case è sceso. Dopo i quaranta minuti, spettatori e curiosi intorno a Salvini sono tutti ugualmente indignati.

Le conseguenze di questa propaganda, che fino a poco tempo fa si limitava ai discorsi da bar, stanno iniziando a vedersi: quando Luca Traini, la mattina del 3 febbraio, ha sparato ad alcune persone di colore, ferendone sei, si è sentito legittimato a farlo da mesi, anni di slogan che etichettavano gli immigrati come delinquenti ed invasori. E, anche di fronte a questo episodio, gran parte della politica ha minimizzato il problema del neofascismo.

***

Durante la nostra conversazione al bar, i tre ragazzi – Afram, Kwame e Yabani – mi dicono che per loro è impossibile avere contatti con gli italiani. Secondo Afram, gli italiani sono razzisti. Provo a spiegargli che non si tratta (sempre) di razzismo; gli italiani sono così ostili nei confronti dei rifugiati perché il problema dei migranti non è stato trattato adeguatamente da chi di dovere e, contemporaneamente, l’Italia ha dovuto fare i conti con la crisi economica. In più, l’immigrazione è un fenomeno relativamente nuovo per gli italiani, visto che fino a qualche decennio fa l’Italia era un paese da cui si emigrava, non il contrario. Questo è cambiato solamente negli ultimi quaranta o cinquant’anni, e, specie in piccole città come Vicenza, c’è ancora poca diversità. Gli italiani, soprattutto nelle province, ci devono ancora fare l’abitudine, e i partiti populisti sfruttano queste insicurezze. Ma la mia spiegazione non sembra fare effetto su Afram; del resto, non lo posso biasimare.

Alla cooperativa Mediterraneo posso parlare italiano con i richiedenti asilo, ma quando parlo con Afram e i suoi amici, devo usare l’inglese. Loro vogliono imparare l’italiano, ma spesso non riescono nemmeno ad andare a lezione. (Afram mi dice che lui ha smesso di andarci per poter fare volontariato; ogni mattina pulisce le strade del quartiere in cui abita.) In più, sono frustrati dal fatto che non c’è nessuno con cui interagire in italiano. Non serve a niente stare seduti in classe per un’ora al giorno, mi dice Afram, se poi non puoi parlare italiano per le altre ventitré. Parlando ancora degli italiani, Yabani dice: “Vorrei essere loro amico, ma ogni volta che cerco di avvicinarmi, loro si spostano un po’ più in là.”

Verso la fine della nostra chiacchierata, uno degli uomini seduti al tavolo di fianco al nostro si alza in piedi. Io non mi accorgo che si è avvicinato a noi finché non inizia a parlare in un dialetto veneto stretto. È ubriaco, e ci metto un paio di secondi prima di capire cosa sta dicendo. “Vi piacciono i miei soldi, eh?”, dice rivolto ai tre ragazzi. Lo ignoriamo, ma lui continua, il tono di voce è così forte che dobbiamo fermarci. “Trentanove anni e disoccupato… e guarda questi,” continua, con disprezzo. Afram, Yabani e Kwame fissano le loro tazzine, senza dire nulla, qualcuno di loro fa un mezzo sorriso amaro. L’uomo se ne torna al suo tavolo e io faccio un respiro di sollievo. Ma non finisce lì: dopo qualche secondo mi rendo conto che l’ubriaco sta cantando Faccetta nera (che, per la cronaca, parla di una donna abissina che viene liberata dalla schiavitù e resa “romana” dai fascisti). Mi rincuora sapere almeno che i tre ragazzi con me non capiscono le parole dell’ubriaco, ma le sue intenzioni sono chiare.

Nell’ufficio di Lo Grande parlo con Oumar*, un ragazzo giovanissimo che ha fatto il colloquio per la sua richiesta di asilo in italiano. Mi spiega che, dopo aver perso i suoi genitori, ha dovuto lasciare il suo paese natale, la Guinea Equatoriale. In italiano, parliamo dei libri che gli piace leggere, e mi dice che alla cooperativa ha trovato una nuova famiglia. “Pensavo di aver perso la vita, ma adesso ho di nuovo speranze.” Mi fa uno strano effetto sentire queste parole provenire da un ventiduenne, un mio coetaneo.

Chiedo a Lo Grande cosa succede alle persone a cui viene garantito il diritto d’asilo. Secondo le procedure, dovrebbero lasciare la struttura che li ospita entro i tre giorni – ma senza contatti, senza lavoro, e spesso con una conoscenza superficiale della lingua, molti rifugiati trovano impossibile costruirsi una nuova vita. Lo Grande mi dice che ne tiene alcuni con sé: se la cooperativa lo ritiene adatto, e se ci sono posti, può inserire i rifugiati nella rete SPRAR per altri sei mesi. Altre volte, Lo Grande decide di continuare ad ospitare “chi se lo merita” in ogni caso. E quelli a cui l’asilo viene rifiutato? L’Italia non espelle fisicamente praticamente nessuno, quindi spesso i migranti rimangono nel paese illegalmente. È quasi ironico che, qualsiasi sia la risposta alla tua richiesta d’asilo, sei quasi sicuro di finire nello stesso posto: la strada. “E la strada non ha molto da offrire,” dice Lo Grande, “se non spaccio, delinquenza, prostituzione.”

Leggi anche: La destra vince nelle periferie anche perché gli stranieri non possono votare

Ma lo Stato non sembra aver pensato molto ad un programma più a lungo termine – lo SPRAR, l’unica soluzione possibile, esiste ancora in numeri troppo piccoli. Per ragioni politiche sono ancora pochi i comuni ad aver offerto posti in questa rete, e non sono state prese altre misure. Cooperative come Mediterraneo e Pari Passo e persone come Lo Grande e Zordan fanno quello che possono (Lo Grande mi dice che lui è in cooperativa sette giorni su sette), ma spesso non è abbastanza. Molti italiani, nutriti da una retorica populista che de-umanizza i richiedenti asilo, vedono solamente il risultato finale – un immigrato che spaccia – senza conoscere la storia dietro la persona. È una situazione in cui perdono tutti: sia i migranti, che si trovano senza risorse se non piccoli crimini, e sia lo Stato, che si trova quindi a doversi occupare della microcriminalità originata dalla situazione.

Dopo che ho salutato Afram, Kwame e Yabani, l’ubriaco è ancora seduto allo stesso tavolo, e borbotta qualche parola che non capisco. Io torno alla mia macchina parcheggiata un po’ più in là, mi siedo e scelgo la musica da ascoltare. Accendo il motore, metto la retromarcia per uscire dal parcheggio e aspetto allo stop. Quando entro in strada passo davanti al bar. L’uomo è ancora lì, ma si è alzato in piedi, e mi fissa, mostrandomi il dito medio finché non lo supero.

***

Poche settimane dopo la mia conversazione con Afram, Yabani e Kwame, l’Italia ha votato alle elezioni. Sappiamo tutti com’è andata, ed è chiaro che la retorica contro i migranti ha fatto effetto.

Zordan mi dice che una donna che vive in uno degli appartamenti gestiti da Pari Passo gli ha chiesto se fosse vero che ci sono politici che “non vogliono i neri in Italia.” E quando i risultati delle elezioni sono stati resi pubblici, è tornata con la stessa domanda: “Allora hanno vinto loro? Quelli che non vogliono i neri?”

“Ma in ogni caso, nemmeno un governo che dice che diminuirà l’immigrazione riuscirà a risolvere il problema,” continua Zordan. “Tecnicamente, non puoi mica mettere migliaia di persone su una nave e rimandarle al loro paese. Ma gli elettori questo non lo sanno, non ci pensano.”

Dopo essere scappati dal proprio paese, aver attraversato il deserto, passato giorni o mesi o anni in una prigione libica, i migranti che arrivano in Italia devono anche fare i conti con un paese che non li vuole. Tanti hanno una visione idealizzata dell’Italia e impiegano del tempo per rendersi conto che le aspettative non corrispondono alla realtà – che anche in Italia manca il lavoro e c’è povertà, che prima di avere dei documenti devono aspettare mesi o addirittura anni. Ma con lo Stato la popolazione contro di loro, e un sistema che dovrebbe aiutarli ma che spesso non lo fa, la vita dei richiedenti asilo in Italia è molto più dura del dovuto.

*Tutti i nomi dei richiedenti asilo sono di fantasia per tutelare la loro sicurezza.

Illustrazioni di Luca Zaccaria.

Per ricevere tutte le notizie da The Submarine, metti Mi piace su Facebook, e iscriviti al nostro gruppo.