Capire Keith Haring

Nel 1986, all’apice della fama, Haring aveva dipinto una porzione del muro di Berlino: un anno dopo stava scrivendo volgarità nei bagni di un locale.

Qualche anno fa la Keith Haring Foundation ha pubblicato su Tumblr i diari dell’artista. Dagli studi a Pittsburgh all’incontro con Madonna, Warhol e Basquiat a New York, si arriva fino al 1989, anno prima della morte per complicazioni dovute all’AIDS. A tratti sintetici, a tratti estremamente densi, dai Journals trapela appieno la personalità di Haring. Di una serata a Düsseldorf, nel giugno del 1987, scrive:

“Quando vado in club come questi mi manca New York più che mai. Vedere la gente che prova a divertirsi e non ci riesce, che ascolta la musica e non balla, è davvero deprimente. Dopo un po’ ce ne siamo andati. Prima però ho disegnato un tizio che fa un pompino e ho scritto ‘Jeremy sucks dicks’ nel bagno.”

Nel 1986, all’apice della fama, Haring aveva dipinto una porzione del muro di Berlino: un anno dopo stava scrivendo volgarità nei bagni di un locale. Forse è l’esempio migliore di come il riconoscimento artistico internazionale non avesse turbato Haring più di tanto. Riuscire a sfruttare al meglio la notorietà non è impresa facile per molti artisti, anche tra i più celebrati. Basti leggere i diari di Warhol, che rivelano la fragilità e il senso di oppressione che lo accompagnarono durante tutta la sua carriera. Per Haring, l’insicurezza che ne traspariva era inconcepibile. E ridicola, come dichiarò in un’intervista a Rolling Stone del 1989. Come poteva il suo amico Andy sentirsi insicuro, quando si era senza dubbio ritagliato un posto di rilievo nella storia dell’arte?

Stiamo facendo una campagna di crowdfunding per riuscire a tenere a galla the Submarine anche l’anno prossimo: se ti piace il nostro lavoro, prendi in considerazione l’idea di donarci 5 € su Produzioni dal basso. Grazie mille.

Per Haring la fama è come un cavallo ancora non addomesticato, che in parte si fa imbrigliare, in parte decide dove portarti: così ne parla in questo documentario. Il modo in cui Haring gestì, così giovane, una tale notorietà, fa quasi sembrare che l’avesse prevista. Che sapesse che i suoi graffiti avrebbero cominciato a sparire dalla metropolitana per essere venduti. E che il Pop-Shop avrebbe lasciato, a chi non poteva permettersi altro, le magliette, le tazze e i calendari con l’ormai noto groviglio di omini fedelmente riportato sopra.

In realtà, la sicurezza di Haring nell’affrontare le responsabilità della fama era frutto di numerose riflessioni sulla morte, che sapeva imminente.

Nel maggio dell’82 scriveva: “Sono del tutto consapevole della possibilità di avere l’AIDS, o di contrarlo in futuro. La probabilità è davvero alta e, a dire il vero, ho già alcuni sintomi. Non so se mi restano cinque mesi o cinque anni, ma so che i miei giorni sono contati.” Questa consapevolezza lo spinse a interrogarsi a lungo su quanto poteva e doveva lasciare di sé. Come un anello di una catena in continua evoluzione, che lo univa agli artisti venuti prima di lui e a quelli che sarebbero venuti dopo, Haring accettò che avrebbe avuto il tempo di sviluppare solo alcune idee. Quelle irrisolte sarebbero state riprese da altri. In questa concezione dell’arte e del ruolo d’artista, la fama entrava in gioco come amplificatore dei contenuti politici da veicolare. Ed è forse questa la ragione per cui finora l’immagine principale che ci è pervenuta di Haring, a parte quella di pioniere della street-art, è quella di attivista politico.

La militanza, per Haring, era la naturale conseguenza di un’ideale raggiungibile di giustizia sociale, in cui ci fosse spazio per la diversità. Nel 1988 la diagnosi di AIDS mise fine ai mormorii che lo volevano malato e Haring poté trasformare i suoi ultimi anni di vita in un testamento politico. Di qui la ricerca ancora più spasmodica di un dialogo con le nuove generazioni. Haring era sempre stato affascinato dal modo di vivere e conoscere il mondo dei bambini: l’infanzia per lui era la più grande opportunità di conoscenza libera che l’uomo potesse mai sperimentare. Fin dai primi anni di attività artistica, il tag più usato da Haring era il radiant baby, sintesi di questa complessa fase della vita.

Ma lavorare a contatto con i bambini non era facile per gli omosessuali dichiarati. Negli anni ’80 poi, omosessualità e morte erano diventati sinonimi: l’AIDS era la peste e i gay gli untori. Ma la popolarità di Haring, e la sua capacità di usare un linguaggio artistico accessibile a tutti, gli permisero di lavorare a stretto contatto con bambini e adolescenti. Nell’agosto dell’89, si aprì a Chicago la Keith Haring Week: per una settimana trecento liceali lavorarono a un enorme murales, guidati dall’artista newyorkese. Sesso sicuro, scoperta e accettazione della propria persona, lotta alla dipendenza, sono questi i temi dominanti del progetto di Chicago. Negli ultimi anni di vita, la maggior consapevolezza politica dell’artista si trasformò in una sfida assolutamente mainstream al neo-conservatorismo della coppia Reagan-Thatcher.

https://www.youtube.com/watch?v=LheRN0Y-K8M

L’antirazzismo era un’altra causa a cui Haring era da sempre legato. In qualità di attivista del movimento contro l’apartheid realizzò il famosissimo poster Free South Africa, che fu utilizzato per raccogliere fondi (copiosi). L’amicizia con Grace Jones, che all’epoca incarnava quanto di più nero e queer ci fosse in circolazione, risaliva ai primi anni ’80. Complice il clima della factory, il passo dall’amicizia alla collaborazione artistica fu breve.

Nel 1985 il Paradise Garage, un club della scena alternativa newyorkese, ospitò una performance della Jones che divenne leggendaria. Si trattava di una forma di celebrazione della diversità, realizzata in maniera estremamente corporea. Quello che oggi chiameremmo un manifesto di unapologetic blackness. Era la prima volta che Keith Haring dipingeva il corpo di Grace Jones trasformandolo in un’opera d’arte, esperimento poi ripetuto nel film Vamp del 1986. Ma forse il risultato più formidabile (e durevole) di questa collaborazione è il video di I’m not perfect/but I’m perfect for you in cui cui vediamo Haring intento a dipingere un’enorme tela circolare, che si trasformerà poi nel costume della performer.

La dimensione dell’attivismo politico e quella della pop-art (e della commercial-art) non erano per Haring in contraddizione. Si trattava semplicemente di assecondare la direzione in cui il mondo stava già andando per poterla modificare il più possibile. La sua immagine pubblica di artista e attivista rimaneva coerente, sia che stesse lavorando ai poster per la lotta all’AIDS, sia mentre le città di mezzo mondo venivano tappezzate con la sua pubblicità per la Absolut Vodka.

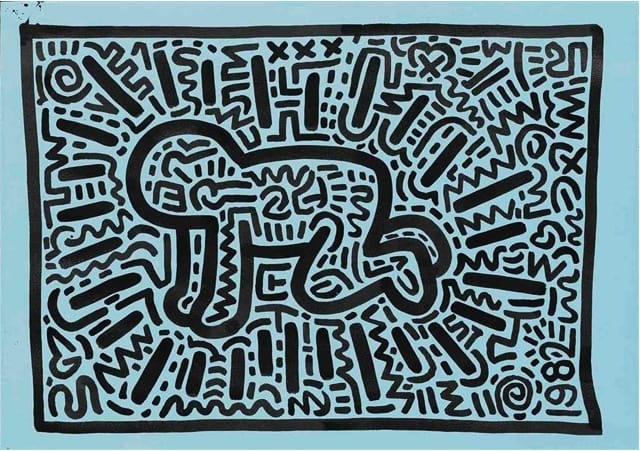

La mostra inaugurata da poco a Palazzo Reale a Milano, che raccoglie 110 opere, tra cui alcune inedite, offre una prospettiva nuova attraverso cui osservare il lavoro di Haring. Si tratta di un ritorno all’essenziale, e cioè alla ricerca estetica dell’artista. L’attivismo politico è dato per scontato, come parte di un’immagine consapevole che Haring diede di sé stesso. Il focus è sul confronto dell’artista con la storia dell’arte, dall’antichità classica passando per l’arte precolombiana, fino alle avanguardie novecentesche. Si ritrova la sua forza espressiva primitiva, quasi tribale, rielaborata in chiave pop.

Il percorso estetico di Haring mette sempre al centro l’uomo, e il conflitto interiore tra intelletto e istinto. Le varie rappresentazioni del barking dog esprimono perfettamente questo dualismo: l’uomo è irrazionale, è cinocefalo. Fortissimi sono i richiami alle figure mitologiche, come l’Arpia, che diventa allegoria della morte e della malattia in Walk in the Rain.

L’umanesimo è la chiave concettuale per seguire l’intero percorso della mostra. La curiosità estetica, l’applicazione artistica della semiotica, costituiscono il sostrato fondamentale di ogni opera di Haring. Tramite questa spasmodica ricerca, l’artista è in grado di raggiungere il suo scopo, quello di comunicare con l’umanità intera. Il linguaggio universale e immediato dell’arte, espresso in simboli, è alla base di una scelta mai rinnegata: quella di disegnare sempre omini senza volto, non riconoscibili come individui singoli. Nelle sue parole: “Mi piacerebbe far finta di non aver mai visto, mai letto, mai sentito nulla: e allora fare qualcosa.”

Segui Daria su Twitter

Per ricevere tutte le notizie da The Submarine, metti Mi piace su Facebook