Maastricht al vaglio, 25 anni dopo

L’ambizioso progetto permise all’Unione Europea di innescare, lungo i due decenni successivi, sia l’espansione dei propri confini geografici, sia l’accrescimento delle proprie competenze economiche.

L’ambizioso progetto permise all’Unione Europea di innescare, lungo i due decenni successivi, sia l’espansione dei propri confini geografici, sia l’accrescimento delle proprie competenze economiche.

Il 7 febbraio del 1992, i 12 Paesi membri della CEE, sull’onda della riunificazione della Germania, ratificavano la decisione di dare vita a una nuova entità politica, l’Unione Europea, punto di svolta fondamentale nel processo di integrazione europea. Era il Trattato di Maastricht.

Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna, il “blocco occidentale” del continente europeo, istituivano i tre pilastri del nuovo soggetto istituzionale: il mercato comune e l’unione economica e monetaria, la politica estera e di sicurezza comune, la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

La politica dei tre pilastri è stata però completamente stravolta dai successivi trattati che hanno semplificato le strutture cooperazione europea e hanno dotato l’Unione Europea di un’unica personalità giuridica. Del resto, l’idea dietro Maastricht era quella di far coesistere due differenti modelli di integrazione europea: da un lato l’assetto comunitario ossia sovranazionale e, dall’altro, la cooperazione fra stati di tipo intergovernativo.

L’ambizioso progetto permise all’Unione Europea di innescare, lungo i due decenni successivi, sia l’espansione dei propri confini geografici, sia l’accrescimento delle proprie competenze economiche. Da una parte, con l’entrata di Austria, Finlandia e Svezia nel 1995 e di gran parte dei paesi del “blocco orientale” nel 2004, arrivando al culmine nel 2013 con la membership della Croazia, che siglò il compimento di EU-28.

***

Cool water, after shave e linea cosmetica

on line e nei flagship store Erbaflor

[button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”http://www.erbaflor.com/it/tobacco-road”]Scopri di più[/button]

***

Dall’altra parte, i firmatari del trattato si davano formalmente appuntamento al 1° gennaio 1999 per dare vita alla moneta unica. L’adozione di un’unica valuta avrebbe reso possibile la stabilità dei cambi che lo SME (sistema monetario europeo) non aveva saputo garantire, in particolare nelle circostanze economiche turbolente dei primi anni ‘90. Un’ulteriore coordinazione delle politiche monetarie avrebbe dunque favorito i commerci all’interno del nascente Mercato Unico e la convergenza economica dei Paesi membri, scongiurando pericolose svalutazioni competitive della moneta tra stati.

Tante le problematicità che allora non si potevano prevedere. Una su tutte la crisi economica senza precedenti innescata dalla bolla dei subprime degli Stati Uniti, rispetto a cui mancavano gli strumenti di policy making per intervenire prontamente. I differenti livello di debito pubblico e di produttività dei paesi dell’Eurozona avrebbero esacerbato la recessione, portando alla famigerata stagione di commissariamenti da parte della Troika nei primi anni 2010. Le riflessioni su un’Europa a due velocità e sulla possibiltià di realizzare diversi gradi di integrazioni sono frutto di questo periodo – ma la loro realizzabilità passa attraverso il consenso politico, mai come oggi poco scontato in qualunque materia.

Proprio nelle circostanze della crisi dei debiti sovrani, divenne chiara l’arbitrarietà dei cosiddetti “parametri di Maastricht” (deficit entro il 3% del PIL e debito pubblico non oltre il 60% del PIL), la cui ratio era da individuare negli indici macroeconomici dei primi 12 Paesi membri alla fine degli anni ’80. Ancora oggi, quasi un decennio dopo lo scoppio della crisi, quei parametri restano un orizzonte ideale le cui violazioni sono difficili da sanzionare, e continuano a ispirare le politiche di disciplina dei budget nazionali.

Già nel 1992, durante i negoziati che anticiparono la ratifica del trattato, si decise di sancire una clausola di opting-out, grazie alla quale il Regno Unito in primis si sarebbe sottratto all’adesione all’euro e avrebbe rivendicato, grazie alla propria autonomia monetaria, una voce di dissenso nei confronti di un’integrazione maggiore. Altri Paesi entrati successivamente, tra cui emblematico il caso della Polonia, pur non beneficiando dell’opting-out, avrebbero ritardato indefinitamente l’ingresso nell’euro, minando ancora una volta l’idea stessa di un’unione politica uniforme.

Ma che tutto questo fosse prevedibile nell’euforica atmosfera dei primi anni ‘90 è davvero difficile da sostenere.

Quello che contava era presentarsi sul palcoscenico internazionale come una forza unitaria in grado di competere con i top players e imporre le proprie condizioni sul mercato globale.

Lo scetticismo britannico, per inciso, non riguardò tutti gli aspetti dell’integrazione europea, dato che fu proprio Tony Blair a proporre e siglare, con il presidente francese Jacques Chirac, la dichiarazione di Saint-Malo che permise la creazione di una politica estera comunitaria, anche in ambito militare.

Fu perciò il grande successo di Maastricht a causarne in maniera paradossale la fine, dato che con il trattato di Lisbona del 2007 i Paesi membri decisero di trasferire formalmente ancora più competenze alle istituzioni europee, rendendo così, di fatto, l’Ue meno intergovernativa (e quindi eterogenea) e più sovranazionale.

È proprio questo, forse, il grande equivoco alla base dell’euroscetticismo, dato che l’Unione Europea post-Lisbona, a differenza di quella post-Maastricht, è percepita come un organismo che indebolisce gli stati nazione, invece che rafforzarli. Se 25 anni fa, l’impeto europeista che permeava la firma di Maastricht era quasi unanime, oggi l’entusiasmo verso le istituzioni europee sembra essersi esaurito quasi ovunque, sotto le spinte centrifughe dei crescenti nazionalismi, a loro volta alimentati da un decennio di recessione, dalla crisi migratoria e da un mutato contesto geopolitico di carattere multipolare.

Il caso italiano è forse il più lampante di questa distorta percezione delle istituzioni europee. L’Italia infatti è uno dei paesi che più necessiterebbe interventi economici ad hoc da parte della Ue. Ma, a causa della perenne inertia che caratterizza il sistema politico italiano, il nostro Paese non riesce ad implementare in tempi rapidi le normative europee, vivendo così in un perenne stato di “non compliance.” E, paradossalmente, ciò diminuisce la credibilità italiana in fase di contrattazione con il Consiglio o la Commissione, generando il sentimento, ampiamente condiviso da gran parte dell’arco politico italiano, che l’Ue sia insensibile alle esigenze di Roma.

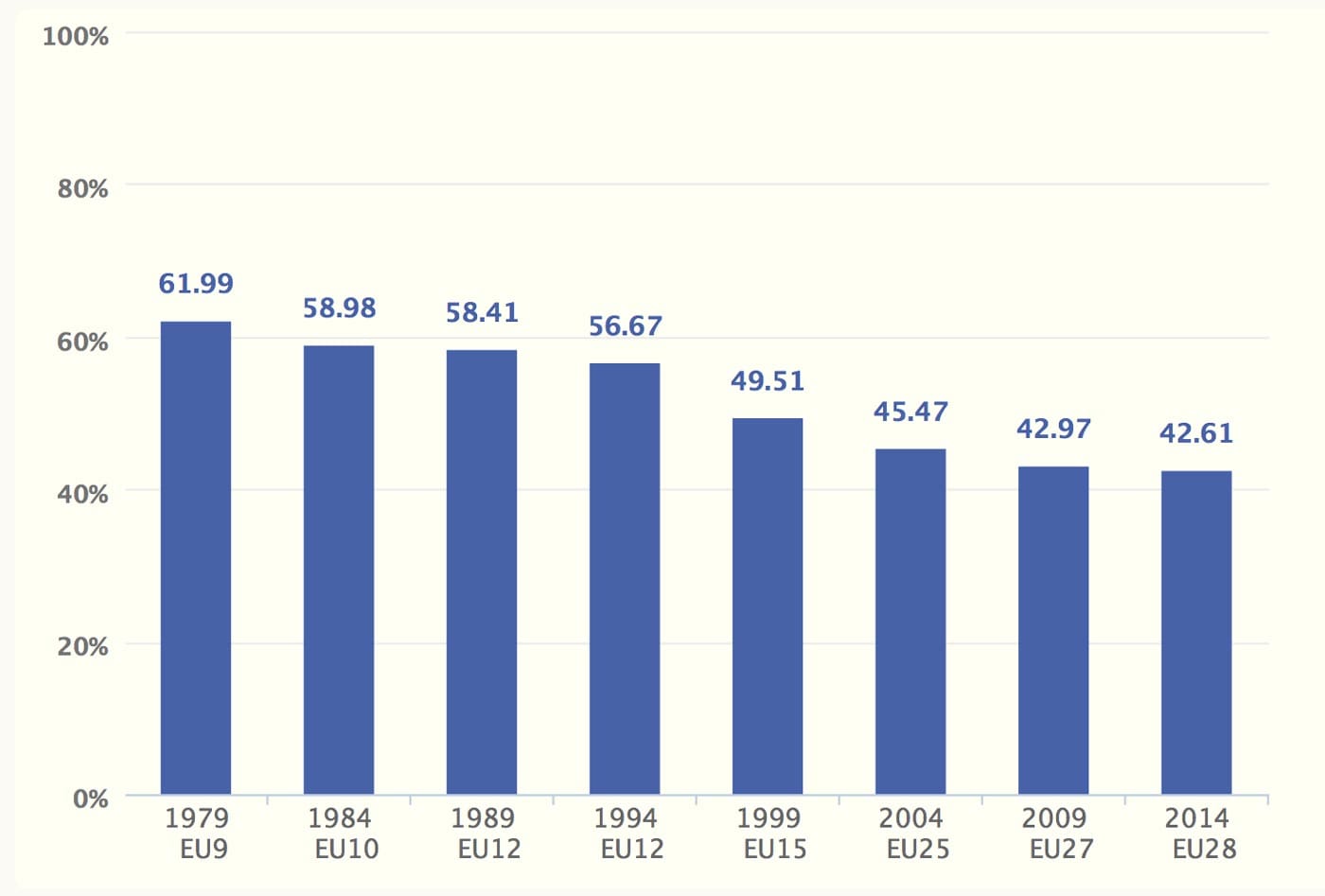

Da ciò deriva inoltre il disinteresse collettivo verso le istituzioni europee e la loro legittimità democratica. Del resto, che l’Unione Europea soffra di un deficit democratico (o presunto tale) non è certo una novità. Basta guardare il Parlamento Europeo, che è l’unico parlamento al mondo ad avere solamente funzione di co-legislatore senza capacità di iniziativa. Non è quindi un caso che il demos europeo, già ampiamente variegato e privo di un’unica identità politica, nutra scarsissima affezione per questa istituzione, dato che l’affluenza alle elezioni europee in alcuni stati scende sotto il 20%.

Dello storico passaggio istituzionale segnato da Maastricht non rimangono che gli effetti indiretti ma le sfide che l’Ue si trova davanti oggi sono la conseguenza del successo del trattato del 1992. Se l’Unione vuole sopravvivere nell’era Trump e post-Brexit (e post-Frexit?) occorre ritrovare non solo la capacità di rafforzare la cooperazione fra gli stati membri, ma anche l’atmosfera di speranza e collaborazione che aveva caratterizzato la firma di quel trattato, includendo al contempo i propri cittadini nel processo decisionale e facendo esperienza degli effetti economici perversi emersi con evidenza in tempi di crisi. Altrimenti l’Unione Europea troverò posto solamente tra i polverosi libri di storia.