Prendere sul serio la povertà lavorativa a partire dal salario minimo

L’Italia è uno dei sei paesi europei che non prevede il salario minimo, ma introdurlo sarebbe solo il primo passo per migliorare le condizioni dei lavoratori poveri nella contrattazione e contro la precarietà.

in copertina, foto CC-BY 4.0 Pacopac

L’Italia è uno dei sei paesi europei che non prevede il salario minimo, ma introdurlo sarebbe solo il primo passo per migliorare le condizioni dei lavoratori poveri nella contrattazione e contro la precarietà

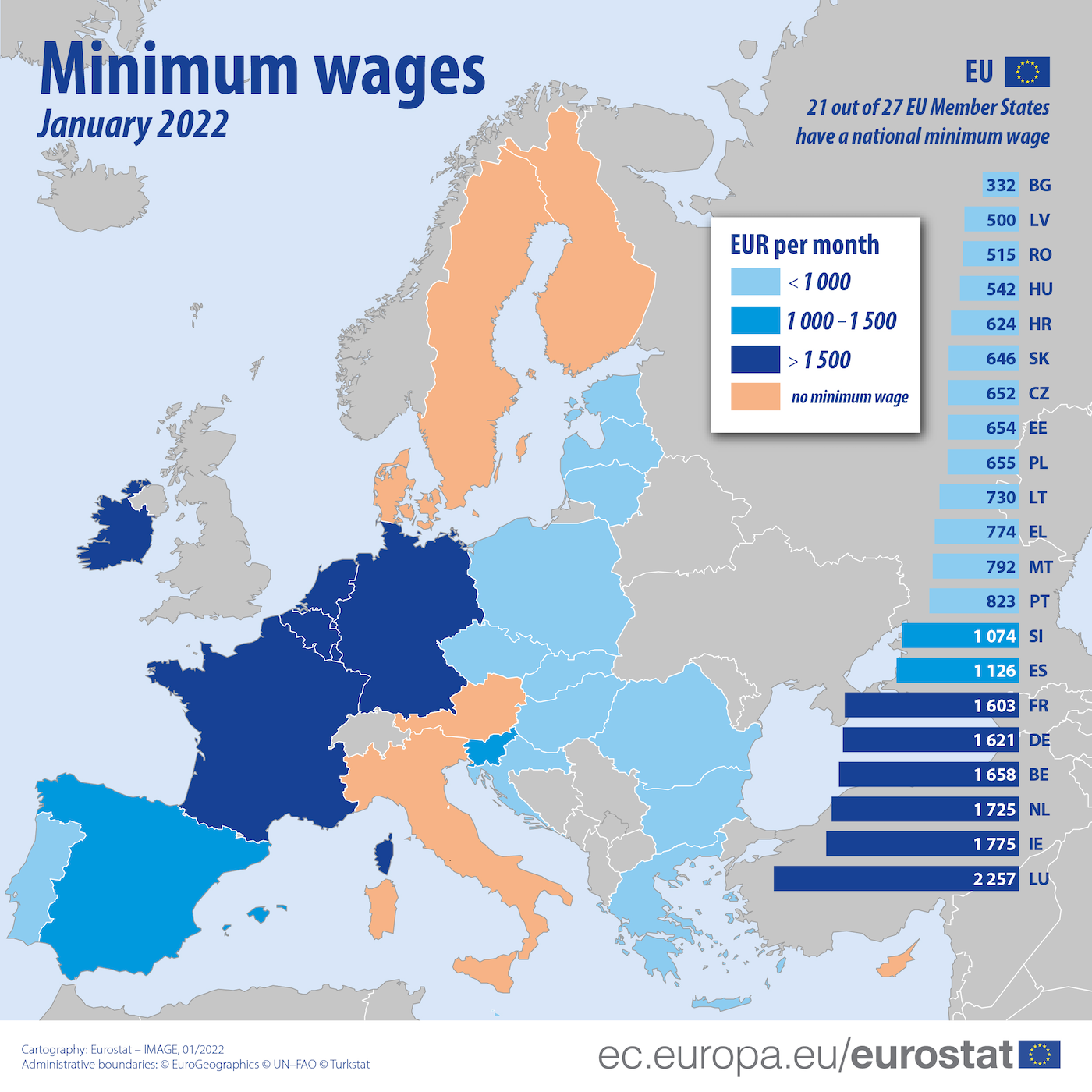

Il salario minimo legale è il modello di intervento più diffuso nell’Unione Europa per garantire salari adeguati. Pur con considerevoli differenze nella soglia limite, 21 Paesi Ue su 27 dispongono di un salario minimo legale. Gli stati che lo adottano si dividono in tre categorie di reddito: quelle che assicurano meno di mille euro mensili (la maggioranza) sono 13. Tra queste troviamo gli Stati meno sviluppati dell’Unione, spostati soprattutto a Est, dalla Romania a alla Repubblica Ceca. Due Paesi coprono la fascia 1000-1500 euro, Spagna e Slovenia, mentre i restanti 6 Paesi superano i 1500 euro mensili in busta paga. Sembrano disparità enormi, ma in realtà, se paragonati a parità di potere d’acquisto (PPS), le differenze sono più blande.

Nel nostro Paese un lavoratore su 4 è considerato low-pay worker: ha una retribuzione individuale bassa, inferiore al 60% della mediana

L’Italia, che si contraddistingue per un forte ruolo della contrattazione collettiva, è uno dei pochi Paesi membri senza salario minimo legale. Con lei, Danimarca, Cipro, Austria, Finlandia e Svezia. Eppure, “sarebbe uno strumento importante per sostenere lo stesso processo di contrattazione”, spiega l’osservatorio Kritica Economica. Infatti, “fissare una soglia base di reddito ha dei riflessi immediati nella riduzione della precarietà”, ma offre anche a chi contratta un limite sotto cui non è possibile scendere a compromessi.

I benefici del salario riguardano anche l’industria. “Può essere funzionale all’economia di mercato, dando un forte aiuto a sviluppare innovazione”, spiega l’osservatorio. Come? “Il salario minimo impone uno standard fisso alle aziende: quelle meno efficienti, che non riescono a rispettare la soglia, vengono estromesse dal mercato. Allo stesso tempo, i lavoratori vengono riallocati in industrie più efficienti che possono pagarli adeguatamente”. Una situazione win-win: vince il lavoratore, a cui viene garantito quando dovuto; vincono le aziende, che garantiscono alti livelli di produttività sostenendo la crescita del Paese.

Oltre a questo, il salario minimo può ridimensionare il lavoro povero, agendo direttamente sui redditi di chi, pur lavorando, resta sotto la soglia di povertà. Parliamo dell’11,8% dei lavoratori italiani, rispetto a una media europea del 9,2%. Inoltre, nel nostro Paese un lavoratore su 4 è considerato low-pay worker: ha una retribuzione individuale bassa, inferiore al 60% della mediana. Per migliorare la condizione di questa categoria, il salario minimo è un primo passo. Ma “deve essere affiancato da una politica industriale che faciliti la formazione di settori economici produttivi ed efficienti”, spiega Kritica. Insomma, “è necessario un maggiore intervento pubblico nell’economia”.

Il lavoro povero deriva anche dai tempi di lavoro e dalla composizione familiare

Andrea Garnero, economista Ocse, ha guidato il gruppo di lavoro “Interventi e misure di contrasto alla povertà lavorativa” istituito dal Ministero guidato da Andrea Orlando. Nelle scorse settimane, il gruppo ha redatto una relazione ad hoc proprio su questi temi. Le conclusioni si riallacciano alle parole dell’osservatorio, ma svincolano il dibattito dal reddito, concentrandosi sulle numerose cause del lavoro povero. “Se ne parla quasi esclusivamente in termini di salario. Si dice: ‘il lavoratore povero è quello pagato poco e quindi serve un salario minimo’, per esempio. Ma questa è solo una dimensione della questione, e neanche la più importante”, spiega Garnero.

Il lavoro povero deriva anche dai tempi di lavoro – cioè quante ore si lavora ogni settimana e quante settimane si lavora all’anno – dalla composizione familiare, oltre che da quante persone percepiscono un reddito all’interno del nucleo, fino al ruolo redistributivo dello Stato.

Secondo Garnero, in questi anni è appunto “mancata un’attenzione sulle cause, perciò non si sono poste soluzioni al problema”. A onor del vero, un timido tentativo di arginare il fenomeno è stato portato avanti. “La cosa che più si avvicina a un trasferimento pubblico verso i lavoratori poveri sono gli 80 euro di Renzi”, spiega l’economista. Il problema è che quei soldi “raggiungono soprattutto un gruppo di lavoratori di classe media, non i più bisognosi”. Questo è l’unico strumento che ad oggi abbiamo per combattere la povertà lavorativa. C’è quindi ampio spazio di intervento, e proprio in questo vuoto si inseriscono le proposte del Gruppo di lavoro: cinque azioni nell’ambito di un’unica strategia complessiva che punta a “sostenere i redditi individuali, aumentare il numero di percettori di reddito, e assicurare un sistema redistributivo ben mirato”, si legge nella relazione. Come vedremo, il salario minimo è un’opzione valutabile, ma va sostenuta con una molteplicità di leve.

1.Garantire minimi salariali adeguati

Si tratta di una condizione necessaria, ma non sufficiente, per combattere la povertà lavorativa. Il gruppo propone di estendere l’applicazione dei contratti collettivi principali a tutti i lavoratori del settore, oppure fissare un salario minimo per legge “sul modello di quelli esistenti in tre quarti dei paesi europei”. Visto che da anni ostacoli politici e tecnici bloccano l’applicazione di queste due opzioni, il Gruppo di lavoro ha ragionato anche su un altro paio di alternative, tra cui l’introduzione di un salario minimo solamente per via sperimentale, limitata ad alcuni settori più colpiti dal lavoro povero.

2. Aumentare il rispetto dei minimi salariali attraverso una vigilanza più efficace

È inutile fissare un minimo salariale se questo poi non viene rispettato. Oltre all’attività ispettiva, il Gruppo propone di rafforzare la vigilanza documentale, cioè il controllo dei dati che imprese e lavoratori comunicano alle amministrazioni pubbliche. Come? “Costruendo indici di rischio a livello di impresa o settore per permettere un confronto sulle anomalie riscontrate”.

3.Introdurre un in-work benefit

In Italia solo la metà dei lavoratori poveri riceve una qualche forma di sostegno al reddito, rispetto al 65% della media europea. Un trasferimento di denaro pubblico a chi lavora permetterebbe di aiutare chi si trova in difficoltà economica e incentiverebbe il lavoro regolare. Attenzione: i sostegni al reddito possono trasformarsi in un trasferimento alle imprese (incentivando il lavoro povero) se gli imprenditori abbassano i salari di chi percepisce l’in-work benefit. Da qui l’importanza di rendere stabili (e per tutti) i minimi salariali. Un ragionamento sugli in-work benefit potrebbe essere già introdotto nella discussione sulla riforma fiscale in corso, auspica il Gruppo.

4.Incentivare il rispetto delle norme da parte delle aziende e aumentare la consapevolezza di lavoratori e imprese

Parallelamente alle iniziative precedenti, si possono introdurre misure per incentivare le imprese a rispettare le norme e aumentare la consapevolezza sul tema, praticamente a costo zero. Un esempio è l’esperimento per l’Emilia Romagna che sta elaborando un team dell’Università di Bologna: erogare una certificazione di qualità “GoodJob!” ai datori di lavoro che si impegnino a garantire condizioni di lavoro e retribuzioni adeguate. La certificazione potrebbe offrire alle aziende “visibilità” e buona reputazione tra clienti e consumatori. Al contrario, si potrebbe puntare su campagne per rendere pubblici i nomi delle imprese che non rispettano le regole.

5.Promuovere una revisione dell’indicatore europeo di povertà lavorativa

Come ultimo punto, il Gruppo propone di rivedere l’indicatore europeo che misura l’incidenza della povertà lavorativa perché “soffre di diversi problemi che inficiano anche l’analisi delle politiche di contrasto del fenomeno”. In particolare, esclude i lavoratori con meno di sette mesi di lavoro durante l’anno e si basa su una condivisione equilibrata delle risorse nelle famiglie. In questo modo, potrebbe escludere i lavoratori più esposti alla povertà lavorativa e “non permette di identificare se qualcuno è in grado di avere una vita decente con i propri guadagni”.

La forte crescita economica raggiunta nel 2021 (sopra il 6%) è stata accompagnata da una larga diffusione di forme di lavoro precario

La pandemia, si legge nel report, “ha presumibilmente esacerbato il fenomeno [del lavoro povero] esponendo a più alti rischi di disoccupazione chi aveva contratti atipici e riducendo il reddito disponibile di chi ha avuto accesso agli ammortizzatori sociali e alle misure emergenziali introdotte per far fronte alle conseguenze della recessione”. E nei prossimi anni, a prescindere da PNRR e ripresa post-pandemica, “la questione rimarrà aperta”, avverte Garnero. In questo senso, gli ultimi dati sul lavoro non sono incoraggianti. I lavoratori dipendenti a tempo determinato hanno segnato un +5,4% in venti mesi di emergenza sanitaria, passando dai 2,9 milioni di febbraio 2020 a 3 milioni e 67 mila di ottobre 2021: un numero maggiore di quello pre-pandemia. Ciò è avvenuto in un momento di straordinaria crescita del PIL. Ma gli ultimi dati dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS mostrano che la forte crescita economica raggiunta nel 2021 (sopra il 6%) è stata accompagnata da una larga diffusione di forme di lavoro precario: tra gennaio e ottobre dello scorso anno si contano 788 mila lavoratori a termine in più a cui si aggiungono oltre cento mila contratti di somministrazione. Calano invece le occupazioni a tempo indeterminato, -163 mila.

Più in generale, “restano troppo diffuse ed elevate le forme di lavoro precario, come il part-time involontario e i contratti a termine”, ha spiegato il Presidente del CNEL Tiziano Treu. Un grosso problema sul fronte del lavoro povero visto che, come ha spiegato il Gruppo, “il rischio di basse retribuzioni è particolarmente elevato per i lavoratori occupati solo pochi mesi all’anno, per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori autonomi”.