La sinistra milanese ha il coraggio di chiedere la chiusura del Cpr di via Corelli?

Da poco più di un mese, il Cpr di via Corelli ha ripreso a pieno regime la funzione di carcere per persone senza documenti in attesa del rimpatrio, nonostante le proteste e la contrarietà di una parte del consiglio comunale

Da poco più di un mese, il Cpr di via Corelli ha ripreso a pieno regime la funzione di carcere per persone senza documenti in attesa del rimpatrio, nonostante le proteste e la contrarietà di una parte del consiglio comunale

Questo articolo è stato realizzato in collaborazione con Scomodo

Testo: Sebastian Bendinelli, Thomas Brambilla, Corinna Di Petrillo, Francesco Fumagalli

Foto: Elena Buzzo

Il 29 settembre, a pochi giorni dalle tanto attese modifiche ai decreti sicurezza approvate dal Consiglio dei Ministri, alla periferia est di Milano ha riaperto il Centro permanente per i rimpatri (Cpr) di via Corelli, una struttura che da anni è diventata uno dei simboli delle politiche migratorie italiane.

La sua funzione, salvo che dal 2014 al 2018, è sempre stata la stessa: detenzione amministrativa finalizzata al rimpatrio di migranti presenti irregolarmente sul territorio italiano. Si parla di “detenzione amministrativa” non per formalità, ma perché le persone recluse nei Cpr si trovano in una situazione giuridica di privazione della libertà nonostante non abbiano commesso alcun reato penale, ma solo perché sono prive dei documenti in regola per rimanere in Italia.

La procedura di rimpatrio prevede un tempo di permanenza all’interno del centro, che nel corso del tempo è variata, ma che le recenti modifiche ai decreti sicurezza hanno fissato a 90 giorni. Il rimpatrio non dipende soltanto dalla volontà dello stato italiano e/o del migrante, ma anche e soprattutto dalla presenza di accordi bilaterali fra l’Italia e il paese di rimpatrio, che possa dare riconoscimento giuridico all’individuo in questione. Anche per questo, una buona percentuale delle persone che finiscono nei Cpr non vengono poi effettivamente rimpatriate.

Come si è arrivati alla riapertura

Il centro di via Corelli è stato istituito per la prima volta nel 1999. All’epoca, si chiamava Cpt – Centro di permanenza temporanea – strutture previste dalla legge Turco–Napolitano, allora ministri del governo di centrosinistra Prodi I. Ribattezzati poi Cie (Centri per l’identificazione e l’espulsione) dalla legge Bossi-Fini del 2002, e infine Cpr dal decreto Minniti-Orlando nel 2017, la loro funzione non è sostanzialmente mai cambiata.

Soprattutto durante il decennio 2004-2014 la situazione all’interno dei centri a livello nazionale ha toccato uno dei punti più bassi in termini di cattiva gestione, assenza di trasparenza e concreti dubbi sul rispetto dei diritti umani, tra il sovraffollamento dovuto all’aumento dei tempi di detenzione e una grave stretta sull’accessibilità dei centri. Con le primavere arabe nel 2011 e l’incremento dei flussi migratori provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente si è consumata infatti una grave stretta sulla libertà di accesso ai Cpr e, in particolare, si è di fatto impedito agli organi di stampa di entrare nei Cie per documentare le condizioni di vita presenti. Negli stessi anni sono scoppiate sempre più numerose rivolte interne, che hanno contribuito alla chiusura della maggior parte dei Cie.

Il centro di via Corelli, anche se in una struttura diversa da quella che ospitava il Cie, ha riaperto nel 2014 come Centro di accoglienza straordinaria (Cas). Il Cas ha vissuto una fase positiva, con importanti esperienze di integrazione individuale e collettiva avviate sul territorio, come la squadra di calcio Corelli Boys, che ha militato nel campionato UISP (Unione Italiana Sport per tutti) grazie a una campagna finanziata collettivamente. Nel 2017, però, il decreto Minniti-Orlando ha invertito la rotta in maniera decisiva, disponendo l’apertura di un Cpr in ogni regione.

I decreti sicurezza del governo Conte I, con Salvini al Ministero dell’interno, sono andati avanti sullo stesso solco, portando il limite massimo di permanenza all’interno dei centri a 180 giorni, ma il traguardo di un centro per ogni regione stabilito dal decreto Minniti-Orlando – fortunatamente – è ancora lontano. Attualmente, infatti, i Cpr attivi in Italia sono dieci: l’ultimo in ordine di apertura è proprio quello di Milano, previsto inizialmente per marzo 2020 e poi rinviato all’autunno per via dell’emergenza Covid-19.

E la sinistra milanese?

Sin da quando, nel 2018, si è cominciato a parlare della chiusura del Cas e della riapertura del Cpr, molti esponenti della sinistra milanese, tra cui Pierfrancesco Majorino – ex assessore e ora europarlamentare del Pd – e il presidente del consiglio comunale Bertolè, hanno espresso il proprio dissenso. Lo stesso Majorino è tra i firmatari del manifesto “No CPR”, elaborato da alcuni consiglieri comunali e altri esponenti del centrosinistra milanese e lombardo contro la riapertura del centro in via Corelli. “I Cpr sono il frutto malato partorito dalle scelte come la Bossi-Fini, architrave della gestione sbagliata sull’immigrazione, i decreti sicurezza e gli accordi con la Libia fatti con il costo alto di vite umane”, ha sottolineato Majorino in un’intervista a Scomodo. L’ex assessore inquadra i Cpr come strumenti di una visione sbagliata, nella quale non viene fatta distinzione tra chi andrebbe rimpatriato per motivi giudiziari e chi soltanto perché privo di permessi di soggiorno. Secondo Majorino l’alternativa dovrebbe essere allargare le maglie per i richiedenti asilo, rendendo più facile capire chi rimpatriare e migliorando la gestione dell’accoglienza. “Se non hai un accordo con il paese d’origine – continua l’europarlamentare – puoi avere tutti i Cpr del mondo ma non riesci comunque a rimpatriare, motivo per cui i rimpatri sono rimasti limitati a prescindere dai governi e dai ministri dell’interno.” Anche il presidente del consiglio comunale Bertolè afferma di essere contrario al Cpr di via Corelli a causa dell’inutilità dei centri dal punto di vista pratico, ma senza mettere in discussione l’istituto del rimpatrio in sé: “I rimpatri – afferma Bertolè – non andrebbero fatti privando le persone della loro libertà”.

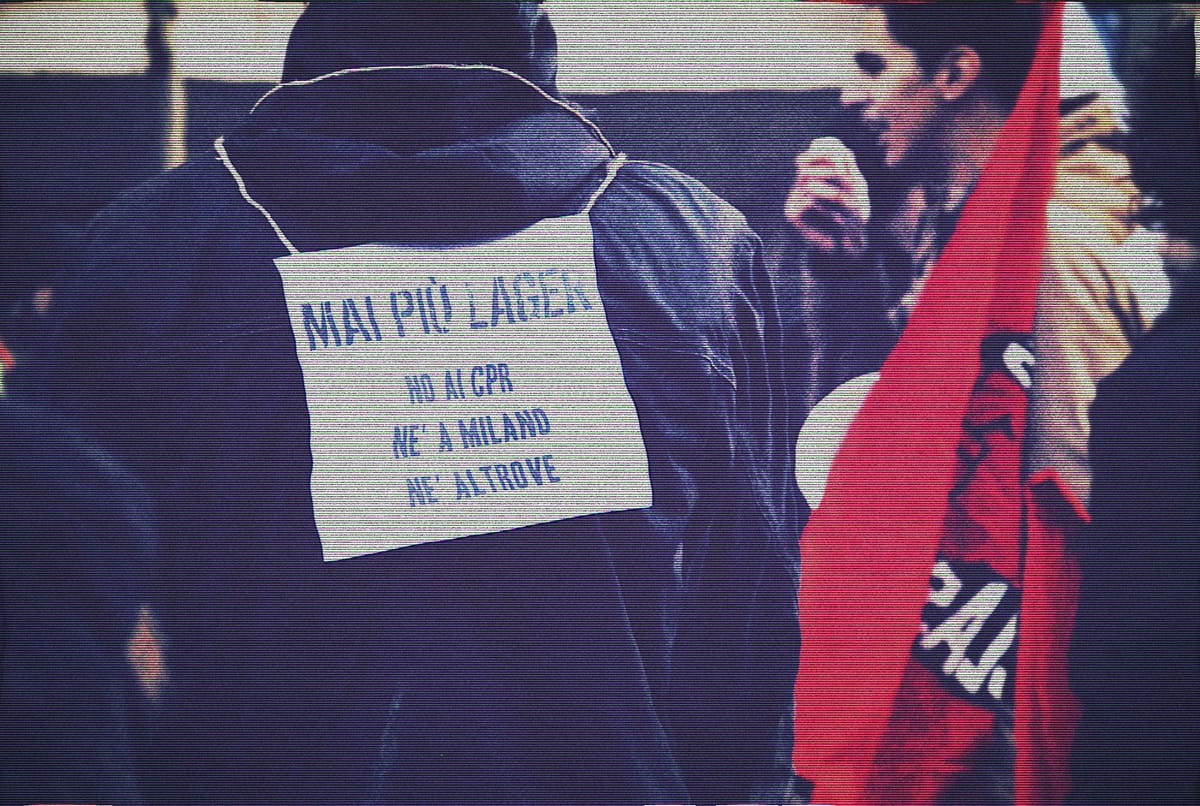

All’interno di questo dibattito, il sindaco Sala ha mantenuto una posizione più defilata, contestando principalmente la gestione del centro, piuttosto che la sua legittimità: “Non voglio contestare la decisione del governo e mi voglio fidare della gestione del prefetto,” ha detto a fine settembre, sostenendo però la necessità di ridurre ulteriormente i tempi massimi di detenzione a 30 giorni. La sinistra milanese, insomma, appare divisa tra un’ala determinata a contestare l’esistenza stessa del Cpr, e un’ala – capitanata dal sindaco – che preferisce evitare lo scontro frontale con il governo, espressione dello stesso partito di maggioranza. Su questa contraddizione sta cercando di fare leva anche la rete Mai più lager – No ai CPR, che da due anni organizza le mobilitazioni cittadine contro il centro di via Corelli. Il 15 ottobre, in occasione di un presidio davanti a Palazzo Marino, una delegazione del consiglio comunale ha incontrato gli attivisti, informandoli della presentazione di un ordine del giorno con cui il consiglio intende ribadire la propria contrarietà ai Cpr e invitare il sindaco e la giunta “a richiedere al governo di destinare lo spazio di via Corelli al nuovo sistema di accoglienza e integrazione deliberato dal governo lo scorso 6 ottobre, oppure a destinarlo all’emergenza abitativa.” Ad oggi non si sa ancora però quando sarà messo ai voti.

Chi gestisce il Cpr

L’appalto per la gestione del centro è stato vinto a febbraio da una rete temporanea di imprese formata da due società cooperative, Versoprobo Scs e Luna Scs, entrambe con esperienza nella gestione di Cas ma anche di attività turistiche – stabilimenti balneari, spiagge, bar, pizzerie. Versoprobo è la titolare del contratto con l’ente appaltante: si occupa dell’organizzazione del lavoro e intrattiene i rapporti con i committenti – quindi in questo caso la Prefettura – mentre Luna gestisce il personale. Qualcuno ha fatto notare che Versoprobo era anche tra le sigle che hanno partecipato alla grande manifestazione antirazzista “Insieme Senza Muri” organizzata il 20 maggio 2018 dal Pd milanese. Gestire un centro per il rimpatrio non è in contraddizione con le finalità di una società cooperativa che si proclama antirazzista? Secondo Andrea Montagnini, psicologo e presidente di Luna Scs, no: “Non possiamo pensare che il Cpr, anche come ultimo luogo di permanenza sul territorio italiano, non faccia parte del percorso dell’accoglienza,” ci spiega al telefono. “È la sua conclusione: è come dire che un operatore sanitario che si occupa di accompagnamento alla morte all’interno di un hospice non si occupi di salute e di vita.” Non si tratta insomma di una semplice motivazione economica. “Se glielo dicessi direi una stupidaggine,” replica Montagnini senza mezzi termini. “Certo si tratta di lavoro, ma non partecipiamo a tutte le gare d’appalto che escono. Facciamo una scelta. La nostra sfida è proprio questa, ed è controcorrente rispetto a chi si occupa di cooperazione sociale in maniera ortodossa: cercare di portare dignità e decoro alla vita anche nelle ultime fasi di un sogno, nel momento della delusione estrema.”

I rimpatri verso la Tunisia

A fine settembre, il governo ha annunciato un raddoppio delle quote previste per il rimpatrio dei cittadini tunisini irregolari. A luglio, il ministro Di Maio aveva già deciso di bloccare 6,5 milioni di fondi per la cooperazione e lo sviluppo fino a quando la Tunisia non avrebbe dimostrato “una maggiore collaborazione nel contrasto alle partenze.” Il governo tunisino ha risposto positivamente: l’intesa è stata suggellata da un incontro diplomatico che si è tenuto il 17 agosto a Tunisi, quando Di Maio e Lamorgese hanno incontrato i propri omologhi tunisini insieme ai commissari europei Johansson (Affari Interni) e Varhelyi (Allargamento e Vicinato). In quell’occasione, l’Italia ha annunciato uno stanziamento da 11 milioni di euro alla Tunisia per “rafforzare il controllo delle sue frontiere marittime e fermare le partenze.” Fondi che si sommano ad altri 10 milioni messi a disposizione dall’Unione europea, e che risultano ricavati dai tagli alle risorse per l’accoglienza. L’accordo prevede anche l’impiego di aerei e navi italiane davanti alle acque territoriali tunisine per intercettare le imbarcazioni dei migranti.

Dopo il blocco dovuto alla prima ondata della pandemia, già a inizio agosto i rimpatri verso la Tunisia erano ripresi a pieno regime con circa due voli a settimana. Dopo l’impegno a raddoppiarli, all’incirca un mese fa, Di Maio ha ribadito il concetto: “Torno alla carica con i tunisini. Siamo sempre stati un Paese accogliente e continueremo ad esserlo, ma i tunisini non hanno alcun diritto di venire in Italia perché non fuggono da guerre e persecuzioni.” Un discorso basato sulla distinzione artificiosa tra rifugiati e migranti economici, che non tiene conto della profonda crisi politica e sociale da cui fuggono i giovani tunisini che raggiungono l’Italia. A questo si aggiunge la dubbia legittimità degli accordi bilaterali: nemmeno in Tunisia si sa esattamente quale sia il testo firmato con il governo italiano, e si sospetta che tutti gli accordi di questo genere siglati tra Roma e Tunisi dal 1998 ad oggi siano procedure semplificate che aggirano entrambe le costituzioni, italiana e tunisina, che impongono la ratifica dei trattati internazionali da parte dei rispettivi parlamenti. Come ha ricostruito Sara Creta su Euronews, nel corso dei decenni questi accordi bilaterali sono diventati sempre più informali proprio per evitare un lungo iter di ratifica. Questo, però, va a discapito dei diritti delle persone, a cui vengono applicate procedure accelerate sempre più ambigue e frettolose.

Circa il 42% dei migranti sbarcati in Italia nei primi 10 mesi dell’anno, secondo gli ultimi dati del Ministero dell’Interno, proviene dalla Tunisia: in totale circa 11 mila persone. A fine agosto, la ministra Lamorgese sosteneva che dall’inizio dell’anno fossero stati rimpatriati 497 cittadini tunisini, di cui 261 soltanto ad agosto. È bene ricordare che i rimpatri coatti sono una procedura piuttosto costosa, da un migliaio a diverse migliaia di euro a persona: non c’è solo il costo della pratica burocratica e del volo, ma anche degli agenti di scorta (due ciascuno) e degli altri funzionari che obbligatoriamente devono accompagnare i rimpatriati. Nel 2017 il Garante dei detenuti aveva documentato un rimpatrio “tipo”, con 29 persone da espellere e un totale di 74 accompagnatori. Già da questo si capisce come quello dei rimpatri coatti sia uno strumento soprattutto propagandistico, che nemmeno con un impegno economico e logistico di molto superiore a quello attualmente disponibile potrebbe soddisfare gli scopi che si prefigge — la vera e propria deportazione di massa di tutti gli “irregolari.”

Proprio per questo spesso si preferisce procedere con un’altra modalità: l’espulsione con obbligo di lasciare il paese, ovvero la “partenza volontaria.” A livello normativo la differenza è specificata all’articolo 14 del Testo Unico sull’immigrazione, che prevede la reclusione nei Cpr quando non sia possibile “eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento.” L’espulsione mediante “ordine di lasciare il territorio dello stato” entro 7 giorni avviene quando “non sia stato possibile” trattenere lo straniero all’interno del Cpr o se “la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l’allontanamento dal territorio nazionale.” Di recente, si è parlato di questa tipologia di espulsione a proposito del ventunenne Brahim Aoussaoui, l’attentatore di Nizza, che ha raggiunto la Francia dopo essere stato “espulso” con un foglio di via al termine della sua quarantena sulla nave Rhapsody.

“Si può procedere all’accompagnamento coattivo tutte le volte che c’è un rischio di fuga, e questo rischio di fuga è definito dalla legge in termini molto ampi”, spiega Luca Masera, docente di diritto penale all’Università di Brescia, avvocato e vicepresidente di Asgi, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. “Per esempio, costituisce rischio di fuga anche il semplice fatto di non avere documenti in corso di validità, e quindi gli irregolari costituiscono di default una categoria di soggetti che possono essere accompagnati coattivamente. In realtà però questo non è sempre possibile.” I motivi possono essere i più vari: l’assenza di accordi con i paesi di origine – che però, nel caso dei cittadini tunisini, ci sono – difficoltà con le procedure di identificazione, oppure altre complicazioni pratiche e operative.

“Nei Cpr dovrebbero andarci tutti coloro per i quali esiste rischio di fuga e che non possono essere rimpatriati direttamente: un numero molto alto di persone, infinitamente superiore ai posti disponibili in queste strutture. Quindi il fatto di finire o no in un Cpr è un elemento molto legato anche alla casualità. Non c’è una vera valutazione della pericolosità del soggetto che finisce nel Cpr: ci può arrivare veramente chiunque, anche soggetti residenti in Italia da anni. Nella riforma dei decreti sicurezza in fase di discussione avrebbero dovuto essere individuati dei criteri più precisi, che facciano riferimento anche ai profili di pericolosità. Ma al momento questi criteri non esistono, ed è un elemento ulteriore di irrazionalità nella gestione dei Cpr.”

Chi non obbedisce all’obbligo di lasciare il paese con mezzi propri entro 7 giorni incorre in una sanzione penale: prima del 2011 era prevista addirittura la galera, poi una sentenza della Corte di Giustizia Europea – ribadita anche nel 2016 – ha dichiarato illegittimo il carcere per le persone irregolari. È rimasta però la sanzione pecuniaria, che può arrivare fino a 20 mila euro. “È una macchina che si autoalimenta,” continua Masera. “Anche in un’ottica non di tutela dei diritti, ma di efficienza, è un sistema del tutto folle: una multa comminata a un irregolare non verrà mai pagata, ma tutto il meccanismo intanto si è messo in moto.”

Qual è la situazione ora in via Corelli

Da quando ha riaperto, il Cpr di Milano trattiene soprattutto migranti tunisini appena sbarcati dalle navi quarantena, che restano all’interno della struttura per poco tempo e vengono rimpatriati in tutta fretta, nel giro di pochi giorni. Le navi quarantena sono a tutti gli effetti come una sorta di “anticamera del rimpatrio,” con una procedura accelerata, come ha spiegato al manifesto l’avvocato Nicola Datena: “Funziona così: all’ingresso nel Cpr vengono tolti i cellulari; i trattenuti possono fare un’unica telefonata; chiamano i familiari che cercano un legale; l’avvocato non ha la procura e non può contattare l’assistito; quando la ottiene va al Cpr ma la persona è già stata espulsa. Sembra un meccanismo rodato”. Un meccanismo che, in un mese, ha riportato in Tunisia circa un centinaio di persone, secondo i calcoli della rete Mai più lager – No ai CPR, che da quando la struttura è aperta sta cercando di monitorare i movimenti di entrata e di uscita. È per questo che sono così frequenti i casi di autolesionismo o i tentativi di fuga dalle navi quarantena. Il fatto che si tratti per la maggior parte di migranti appena sbarcati sul territorio italiano rende anche più difficile fornire loro un aiuto dall’esterno: insieme al Naga, la rete No Cpr ha lanciato un centralino per offrire assistenza alle persone recluse del Cpr di Milano e ai loro familiari — ma le telefonate sono poche. “Il problema è che quando li caricano sui pullman per portarli nei Cpr gli tolgono già i cellulari, quindi non sanno nemmeno dove stanno andando,” spiega Teresa, attivista No Cpr e volontaria del Naga. “Noi riusciamo a intercettare i pochi che hanno la fortuna di avere dei parenti qui che ci conoscono, altrimenti non riescono a contattare proprio nessuno. Il centralino è stato fatto sulla scorta dell’esperienza del 2013, ma allora era diverso, capitava spesso che venissero recluse persone residenti sul territorio anche da tanto tempo, che conoscevano già il Naga.”

Al suo interno, la struttura è divisa in cinque sezioni autonome, separate l’una dalle altre. Ognuna può ospitare un massimo di 28 persone. Ci sono le stanze, i bagni, la sala mensa, un cortile. “In fase di ingresso,” spiega ancora Montagnini, presidente di Luna Scs, “gli ospiti vengono letteralmente spogliati dei beni materiali che hanno addosso, che vengono conservati per essere restituiti loro nel momento in cui escono dal Cpr. Non per limitare la loro libertà, ma per evitare, banalmente, che possano anche farsi del male.”

Lunedì 12 ottobre, a meno di due settimane dall’apertura, all’interno del centro è scoppiata una rivolta, sedata dalla polizia in assetto antisommossa. I circa 75 reclusi hanno spaccato vetri, porte, finestre e rubinetterie, aprendo gli estintori e cercando di fuggire sul tetto. Due sembra che siano riusciti effettivamente a scappare, mentre quattro sono rimasti feriti nella repressione. Al momento sono in corso i lavori di ristrutturazione per riparare i danni causati dalla piccola sommossa. Per questo motivo la capienza è stata ridotta, prima a una manciata di reclusi (tra i 5 e gli 8), poi a 20-30. È difficile conoscere con precisione il numero delle persone trattenute, dato che il ricambio è molto rapido e le informazioni disponibili pubblicamente sono poche. Anche per questo il Naga ha fatto una richiesta formale di accesso agli atti alla Prefettura di Milano, chiedendo ad esempio quante persone sono già state rimpatriate, quante sono presenti al momento, qual è il numero di telefono con cui possono essere contattate dall’esterno. Venerdì 6 novembre, secondo la denuncia della campagna LasciateCIEntrare, 20 tunisini sono stati rimpatriati a suon di manganellate e gas lacrimogeno, dopo aver ricevuto un ordine di espulsione al termine della permanenza su una nave quarantena, senza nemmeno la possibilità di presentare domanda d’asilo. Alcuni di loro, per protesta, avevano ingerito alcuni pezzi di ferro, senza però ricevere assistenza medica.

Come iniziativa di monitoraggio su quanto accade nel Cpr la rete Mai più lager ha anche lanciato una “volante antirazzista”, che ha fatto la sua prima “passeggiata” di controllo attorno a via Corelli giovedì 29 ottobre. “Ovviamente c’era uno spiegamento di forze enorme”, racconta Teresa, “e hanno controllato i documenti a tutti”. Nel frattempo, prosegue faticosamente la via delle interlocuzioni istituzionali: “Già prima del primo lockdown abbiamo fatto un incontro alla Camera del Lavoro, con la Cgil e varie associazioni del mondo cattolico, per elaborare un documento pubblico e una presa di posizione condivisa.” L’intenzione è quella di coinvolgere anche Francesco Maisto, il garante dei detenuti del Comune di Milano, perché nella revisione dei decreti sicurezza dovrebbe esserci anche una delega ai garanti territoriali per l’esercizio di alcuni poteri finora riservati al garante nazionale, ma per ora non è stato specificato quali. “Anche solo la possibilità di entrare all’interno del centro con più facilità, raccogliere i reclami da parte dei detenuti, dare raccomandazioni: già questo aprirebbe uno spiraglio.” Nel frattempo, tra i tentennamenti della politica cittadina e le lotte inascoltate degli attivisti e della società civile, il Cpr di Milano resta aperto.