È possibile un’arte dell’Antropocene?

È l’era geologica in cui viviamo, frutto della nostra presenza su un pianeta che stiamo distruggendo. Ma il suo ordine di grandezza sembra sfuggire, prima ancora che al nostro controllo, alla nostra percezione.

È l’era geologica in cui viviamo, frutto della nostra presenza su un pianeta che stiamo distruggendo. Ma il suo ordine di grandezza sembra sfuggire, prima ancora che al nostro controllo, alla nostra percezione. Non solo scienza quindi, ma anche un’arte che sappia lavorare sul nostro immaginario, facendoci toccare con mano l’urgenza di un problema che non può più essere rimandato.

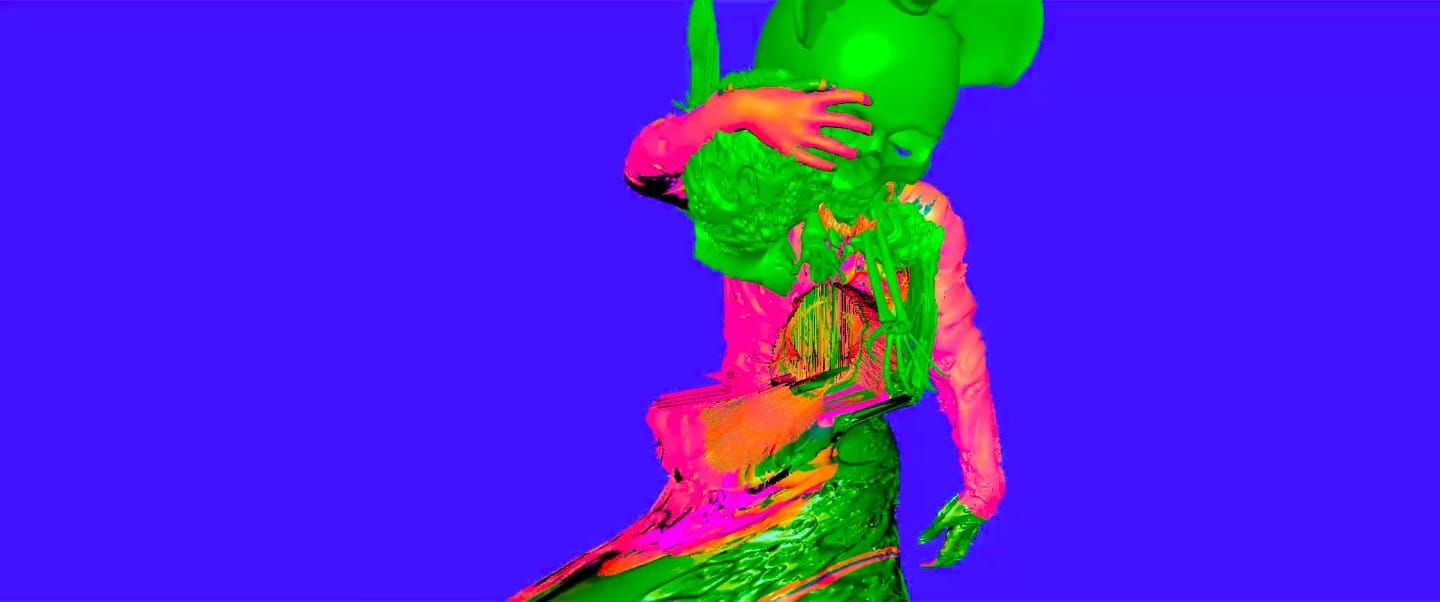

Un canto rauco, una sorta di lamento, cresce e si trasforma lentamente in un gorgoglio artificiale. Un uomo ascolta immerso nell’oscurità più totale. Qualcosa inizia a muoversi, a prendere forma e a illuminarsi, mentre voci inquietanti, irriconoscibili e inumane, sostituiscono il lamento precedente pronunciando frasi criptiche riguardo l’estinzione dell’umanità. L’uomo, in preda al panico, urla e chiede cosa diavolo stia succedendo. Appaiono dopo pochi secondi animali mutanti, sembrano ologrammi, completamente neri, di un nero lucido e vischioso, come fossero imbevuti di petrolio. Uno di loro, un qualcosa a metà tra una scimmia, un coccodrillo e un cigno, preso in movimenti sconnessi e robotici, risponde all’uomo e lo invita a usare la propria immaginazione. Inizia così a evocare scenari apocalittici: il mare pieno di rifiuti, carcasse di migliaia di specie animali estinte, inondazioni, il crollo di giganti iceberg, uomini la cui pelle, ormai sciolta per il troppo calore, cade lasciando scoperti ossa e nervi.

Questo è l’esordio, piuttosto crudo e spaventoso, della composizione videomusicale The Death of the Anthropocene di Julian Bonequi — radiodramma fantascientifico prodotto per il CTM Festival di Berlino nel 2017. Titolo emblematico, scelto dall’artista ibrido messicano (esperto in narrativa transmediale, produzione 3D e composizioni elettroacustiche), per un’opera che racconta la fine dell’uomo e dell’era geologica che ha sancito in maniera univoca l’ampiezza, la profondità e la spregiudicatezza della sua azione in natura: l’Antropocene, ovvero l’attuale epoca geologica, in cui l’ambiente terrestre è profondamente condizionato dall’azione umana e dagli effetti che essa provoca a livello atmosferico, idrologico, geologico e biosferico. Il nome evidenzia il carattere antropogenico dell’alterazione a livello globale dei processi naturali del pianeta: un’azione trasformativa invasiva e distruttiva, le cui conseguenze, prese nella loro totalità, costituiscono quel fenomeno eminente e globale che prende il nome di cambiamento climatico. Con ciò, dunque, l’opera di Bonequi deve essere letta come un tentativo di gettare una nuova luce su questa tematica, partendo da una prospettiva umana e aliena allo stesso tempo (quasi un ossimoro) e da un approccio squisitamente artistico.

Alieni meticci dopo l’estinzione

La narrazione di The Death of the Anthropocene si colloca all’estremo limite immaginario di quest’era, la quale, con l’estinzione dell’uomo, giunge alla sua morte, non avendo più ragione di esistere. La composizione di Bonequi inscena una serie di incontri tra umani e mutanti, alieni, animali aberranti, in cui i primi, totalmente inconsapevoli e impreparati, dimostrano tutta la propria incapacità e debolezza nell’affrontare la situazione in cui si trovano: paura e stupore connotano le loro reazioni di fronte al futuro prossimo che (non) li aspetta ma che allo stesso tempo hanno creato con le proprie mani.

Le immagini psichedeliche, vivide e a tratti claustrofobiche create da Bonequi sono accompagnate da una batteria frenetica e tribaleggiante alternata a synth infuocati e distorti, con la rappresentazione di queste animalità aliene che prendono il sopravvento su un’umanità prostrata. Oltre al valore qualitativo dell’opera, l’artista è abile nel mostrare alcune delle inconsistenze che inquinano il nostro pensiero quando affrontiamo tematiche ecologiche quali il riscaldamento globale, l’inquinamento degli oceani, la distruzione delle foreste. Così troviamo i protagonisti di questo dramma increduli, intontiti e speranzosi mentre attendono che arrivi qualche eroe hollywoodiano in grado di salvare l’umanità intera (“Dove sono tutte le persone che facevano figate per salvare il mondo?”). Oppure mossi dalle loro paranoie razziste quando chiedono con fare altezzoso, a uno di quegli strani esseri che si trovano di fronte, come mai parli un inglese con uno strano accento messicano — elemento di disturbo che fa passare in secondo piano l’imminente estinzione.

La stoccata finale arriva sempre da una di queste creature che provocatoriamente si chiede: “Nessuno ha le palle per salvare l’umanità? Non tu, non io, nemmeno l’Europa? Neanche iniziare, neanche sacrificare la nostra guerra, o la tua? Figurarsi a investire tutte le risorse del mondo.” Qui il riferimento, oltre che all’incapacità di prendere posizione, è a un diverso utilizzo delle risorse, mettendo in questione gli scopi per cui vengono ottenute e impiegate attualmente. Quando parliamo di Antropocene parliamo di un’azione guidata dalla logica del profitto e dello sfruttamento delle risorse, non di un’azione umana tout court, quasi che la nostra presenza fosse di per sé incompatibile con l’ambiente in cui emerge e si sviluppa. Incompatibile, al contrario, è il modello economico capitalista, tant’è che alcuni hanno proposto come nome alternativo per quest’epoca geologica quello di Capitalocene, per evitare l’ambiguità del termine Antropocene che rischia di condannare qualsiasi tipo di condotta umana, a prescindere dalle sue connotazioni e dai suoi fini.

The Death of The Anthropocene evidenzia le modalità di pensiero e le azioni che hanno permesso e giustificato la situazione corrente: lo sfruttamento del suolo e delle risorse, legato a doppio filo a quello su uomini e animali (in generale chiunque non rientri nella categoria di uomo bianco occidentale, e non è un caso che nell’opera sopravvivano animali parlanti un inglese meticcio, con influenze latine e africane), è seguito da negazionismi di vario genere o da una speranza quasi provvidenziale, e del tutto insensata, che prima o poi tanto le cose si sistemeranno, che alla fine la natura si adatterà o che arriverà qualcuno o qualcosa in grado di salvare il pianeta, interrompendo il percorso a senso unico che abbiamo intrapreso.

Fatti di questo tipo spesso sfuggono alla nostra percezione e la loro portata è tale da suscitare sensazioni di vago sdegno, associate a una passiva accettazione della nostra impotenza. Non a caso anche il riscaldamento globale rientra nella categoria degli iperoggetti, secondo il neologismo coniato dal filosofo Timothy Morton (esponente della corrente di pensiero che prende il nome di Object-Oriented Ontology) per indicare tutti gli oggetti che, per pervasività e livelli di complessità, fatichiamo a riconoscere: entità abnormi in cui siamo completamente immersi, e che sfuggono quindi a qualsiasi forma di esperienza diretta. Come fare, ad esempio, a percepire la portata di eventi come l’emissione di CO2 o l’inquinamento degli oceani, le cui conseguenze si sviluppano ed emergono in decenni e in secoli, superando il tempo di una vita umana, di più generazioni o persino di interi periodi storici? Parliamo di processi secolari e il dibattito sulla datazione dell’Antropocene lo conferma: dal 1492, con le conseguenze climatiche dell’arrivo degli Europei in America, al 1945, con l’esplosione della prima bomba atomica, passando per il 1610, con il trasferimento irreversibile di specie e colture tra America ed Europa e il crollo della popolazione mondiale per vaiolo e schiavismo, fino al XVIII secolo, con l’avvento della Rivoluzione Industriale. Ma c’è anche chi la fa risalire addirittura alla Rivoluzione neolitica.

The Death of the Anthropocene cerca di raccontare questi fenomeni a posteriori, inscenando la grottesca e distopica fine del genere umano. Bonequi non si concentra tanto sugli aspetti distruttivi della presenza dell’uomo sul pianeta Terra, piuttosto li condensa narrando ciò a cui essi, intesi nella loro totalità, porteranno. In questo modo, rende viva la percezione non tanto di ciascun fenomeno, quanto dell’urgenza che essi richiedono per essere affrontati.

Plastigomerati dai profondi abissi

Sempre mediato dall’arte ma diverso per approccio e contenuti è lo studio dell’artista canadese Kelly Jazvac, condotto con la geologa Patricia Corcoran a partire dalle ricerche dell’oceanografo Charles E. Moore sui plastiglomerati, termine coniato per indicare un nuovo tipo di oggetti, mai visti in precedenza. Si tratta di composti, fatti di sedimenti rocciosi e marini, conchiglie, pezzi di legno e detriti di plastica fusa, ora indurita e aggregante le varie componenti. Come classificarli? Rocce? Manufatti? Qualcuno ha proposto suggestivamente l’aggettivo “post-naturale.” Ci troviamo ad un punto in cui il discrimine tra natura e cultura diviene talmente labile da non avere più motivo di esistere — un fil rouge che unisce molte delle riflessioni sull’Antropocene.

Al termine del suo lavoro con Patricia Corcoran, iniziato nel 2013 alle Hawaii, Jazvac ha esposto queste rocce ibride nelle sue esibizioni (emblematicamente intitolate Rock Record) in giro per il mondo, insieme ad altre opere di sua creazione. Mostrati come evidenze scientifiche e come oggetti artistici, i plastiglomerati colgono nel loro divenire i processi in atto legati al cambiamento climatico, riguardanti nello specifico l’inquinamento degli oceani, rivelando gli effetti della dispersione di quantità gigantesche di rifiuti plastici in natura. Effetti che, secondo gli autori della ricerca, a causa della sedimentazione di questi composti negli strati geologici terrestri, saranno potenzialmente visibili anche tra millenni. Fossili futuri, a disposizione di chi non è dato sapersi.

Le rovine della surmodernità

Un altro progetto che racconta l’influenza dell’uomo sulla natura e sul paesaggio è Incompiuto: La nascita di uno Stile del collettivo artistico Alterazioni Video. La tesi portante di questo studio è che l’Incompiuto sia il paradigma dell’architettura italiana dal dopoguerra ad oggi, tratto comune di centinaia di edifici sparsi per il territorio, abbozzati o quasi ultimati, ma mai portati a termine per i motivi più disparati. Un tentativo di rivalutare positivamente ciò che è visto come mancante, vergognoso, inutile, come motivo di indignazione. Benché non siano fatti riferimenti espliciti all’Antropocene, le raccolte fotografiche, i video e gli scritti che hanno accompagnato questo progetto rendono l’idea dell’intervento umano in natura, della relativa trasformazione paesaggistica operata da queste costruzioni spoglie e abbandonate, non funzionali e difficilmente inquadrabili nella loro inutilità.

https://www.youtube.com/watch?v=vaAykzQ_4kY

Nel Manifesto Incompiuto Siciliano si legge: “La natura, per mezzo della vegetazione spontanea, dialoga sinteticamente con le opere incompiute, riappropriandosi dei luoghi e ridefinendo il paesaggio […] Fichi, gramigna, cactus, tufo, cemento, ferro: elementi apparentemente distanti divengono stilemi fondativi dello stile e ne caratterizzano la precisa collocazione nella storia e nella geografia.” Edifici nelle cui fondamenta gli effetti di ritorno tra azione umana e ambiente circostante risuonano. Il confine tra naturale e artificiale evapora in queste costruzioni che condensano presunzione, sperpero, corruzione e creano contemporaneamente non-luoghi di solitudine e contemplazione, inavvicinabili, inabitati e di un’artificialità incontaminata.

Il progetto è andato avanti negli anni, portando a Incompiuto: La Nascita di uno Stile, volume che amplia il proprio interesse al resto del territorio italiano, pullulante di edifici di questo genere: “Luoghi dell’arte e della rappresentazione, le opere pubbliche Incompiute riflettono i sintomi della società contemporanea”. Queste “rovine della surmodernità” proiettano il nostro sguardo nel futuro, evocando scenari post-apocalittici: ci mostrano come potrebbe andare a finire, se la nostra risposta all’attuale crisi ecologica dovesse dimostrarsi inadeguata alla gravità della situazione.

* * *

Questi esempi artistici sono potenti nella misura in cui consentono una percezione più diretta e immediata di fenomeni in cui siamo immersi tanto da non farci nemmeno più attenzione, o nei confronti dei quali non possiamo far altro che sentirci impotenti. Così l’arte informa il nostro immaginario liberandolo dai discorsi tossici che negano o sottovalutano l’attuale crisi ecologica e che si legano all’indifferenza dei nostri comportamenti quotidiani, mentre sarebbe necessario un mutamento radicale, non solo da un punto di vista ecologico ma anche politico, scientifico ed economico. L’importanza di un’arte per l’Antropocene potrebbe risiedere dunque nel tentativo di mostrare come questi diversi ambiti siano strettamente legati tra di loro e come siano attraversati da una visione antropocentrica, tanto deleteria quanto infondata, in cui l’uomo, lungi dal percepirsi come una delle innumerevoli forme di vita che popolano questo pianeta, si erge al di sopra di esse sfruttandole a proprio interesse. Deliri di onnipotenza e poco altro.

Segui Filippo su Twitter

in copertina: fotogramma da The Death of The Anthropocene (Audition Records, 2017)