Zero privacy e censura preventiva: come l’internet cinese potrebbe arrivare in Europa

Secondo Eric Schmidt, nei prossimi anni la rete non verrà frammentata, ma biforcata: e nessuno sa come affrontare la situazione.

Secondo Eric Schmidt, nei prossimi anni la rete non verrà frammentata, ma biforcata: e nessuno sa come affrontare la situazione.

Qualche settimana fa una dichiarazione di Eric Schmidt, ex ad di Google ed ex presidente esecutivo di Alphabet, ha sollevato un prevedibile chiacchiericcio, con giornali da tutto il mondo che titolavano riprendendo le audaci parole del dirigente: entro il 2028 ci saranno due internet, di cui una a guida cinese. La verità è che Schmidt non ha fatto altro che sollevare il tappeto per mostrare la polvere, sintetizzando in poche parole la preoccupazione di chiunque si sia occupato di web negli ultimi anni.

L’ex presidente esecutivo di Alphabet (società a cui fa capo la stessa Google), ne ha parlato durante un incontro privato a San Francisco organizzato da Village Global, rispondendo ad una domanda dell’economista Tyler Cowen in merito ad una possibile frammentazione di internet.

Secondo Schmidt, nei prossimi anni la rete non verrà frammentata, ma biforcata: ci sarà l’internet che tutti conosciamo, guidata dalle società occidentali (principalmente statunitensi) e ci sarà l’internet cinese, quel luogo misterioso profondamente permeato dalla censura di regime, che attualmente ci appare ancora lontanissimo.

Il web accessibile dalla Repubblica Popolare Cinese, infatti, è profondamente diverso da quello del mondo occidentale ed è fortemente controllato dagli organi del Partito Comunista Cinese.

La censura della Cina è ormai proverbiale: nel paese asiatico non è possibile visitare la maggior parte dei portali occidentali più famosi, inclusi Google, GMail, YouTube, Wikipedia, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Reddit, Flickr e molti altri. Inoltre, non è possibile accedere a molti siti di informazione occidentali (tra cui BBC, New York Times, Reuters…) e, per tutto il resto, c’è il cosiddetto Great Firewall.

Il Great Firewall (nome ironico coniato da Wired) è una parte del Golden Shield Project, un programma di sicurezza nazionale gestito dal Ministero di pubblica sicurezza che, tra le altre cose, si occupa di controllare l’informazione.

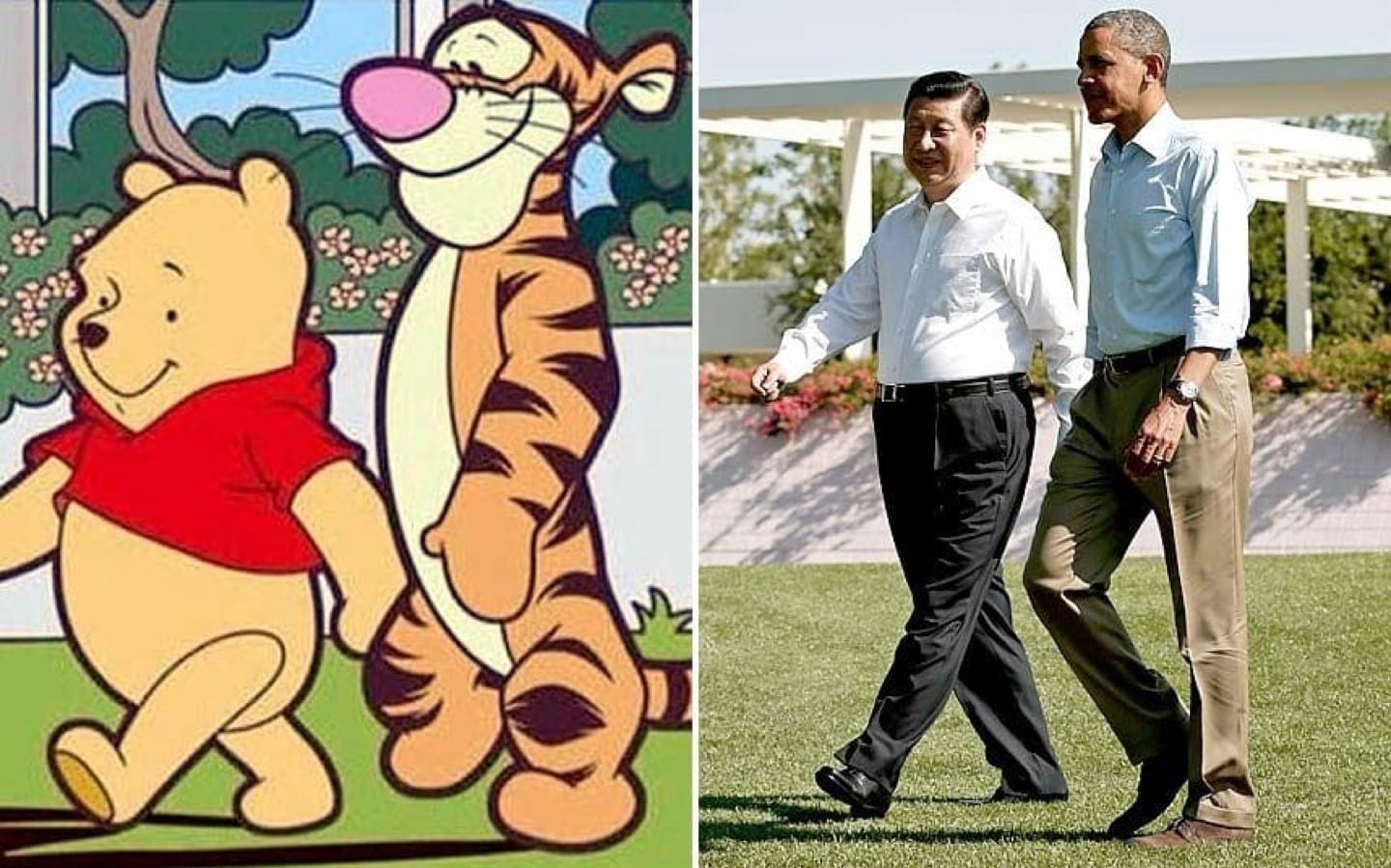

Il Great Firewall applica una censura preventiva su un gran numero di argomenti: il blocco viene attivato da alcune parole chiave, che portano all’oscuramento delle pagine che le ospitano. Tra le altre cose, non si può parlare delle tre T (Tibet, Taiwan e Tienanmen) e, più in generale, il governo nasconde tutto ciò che va contro la narrazione del Partito Comunista: siti di attivisti pro-democrazia, iniziative per la libertà di parola, contenuti ritenuti osceni o pornografici e qualsiasi altra cosa non vada a genio al Partito. Un recente esempio eclatante, che rende l’idea di quanto sia profonda e viscerale la censura cinese, è il ban di Winnie the Pooh: l’orsacchiotto era stato associato al presidente Xi Jinping in una serie di immagini satiriche, e questo è stato sufficiente per vederlo scomparire.

Ma il Great Firewall è solo una parte del complesso sistema di controllo dell’informazione presente in Cina: un ruolo decisivo viene giocato anche dall’auto-censura delle società e dei giornali, ritenuti direttamente responsabili di eventuali notizie contrarie alla visione del Partito.

A tal proposito, la dichiarazione di Eric Schmidt arriva in un momento particolarmente delicato per Google, che è al centro di una serie di polemiche legate proprio al rapporto con la Cina. Keith Enright, responsabile della privacy per l’azienda di Mountain View, ha confermato davanti al Senato USA l’esistenza di Project Dragonfly, ossia il discusso progetto per un motore di ricerca per il mercato cinese, che rispetterebbe le limitazioni e la censura richieste da Pechino.

Da quanto trapelato, sembra che i lavori per Project Dragonfly siano ormai ad uno stato avanzato (si parla di un possibile lancio già a gennaio 2019): d’altra parte, sono molti gli indizi che suggeriscono che Google si stia preparando per tornare in Cina, non ultimo un recente investimento di 550 milioni di dollari per un progetto in partnership con il gigante dell’e-commerce Jingdong Mall, concorrente di Alibaba.

Il motore di ricerca di Mountain View era assente dal paese dal 2010, quando, dopo una serie di difficili rapporti con il governo di Pechino, l’azienda si era ritirata dal paese.

Non stupisce, quindi, che Project Dragonfly abbia già sollevato molte critiche: 14 tra le più importanti associazioni al mondo che si occupano della difesa dei diritti umani (inclusi Amnesty International e Human Rights Watch) hanno diffuso una lettera aperta in cui chiedono di annullare il lancio del motore di ricerca censurato e un importante esperto di machine learning, Jack Poulson, si è dimesso da Google per la stessa ragione, inviando una lettera al Senato degli Stati Uniti in cui chiede che vengano presi dei provvedimenti nei confronti dell’azienda.

Ma proteste o meno, negli ultimi anni è divenuto sempre più evidente che la Cina è un mercato troppo importante per l’industria tech: non solo per la popolazione, oltre 1 miliardo di potenziali utenti, ma anche perché la Repubblica Popolare Cinese ha investito moltissimo nell’informatica e oggi è uno dei leader indiscussi nel campo dell’intelligenza artificiale. L’elevata competenza degli informatici cinesi in questo settore e il grande interesse riscosso in Cina avevano già riavvicinato Google al paese di Xi Jinping: ad agosto 2017 la società californiana ha fatto il primo passo rendendo disponibile TensorFlow, un famoso tool di sviluppo per il machine learning adoperato da aziende in tutto il mondo occidentale, e a dicembre dello stesso anno è stata annunciata l’apertura del Google AI China Center.

La ricerca sull’intelligenza artificiale è particolarmente florida in Cina grazie anche alla gran quantità di dati raccolti dalle aziende locali: a guidare il settore dell’IA nel paese di Xi Jinping sono Baidu, Alibaba e Tencent.

Nonostante il paese asiatico abbia approvato un’interessante normativa per la tutela dei dati personali già nel 2012 (ben quattro anni prima della GDPR, che con la Decision cinese condivide intenti e approccio ai dati), ci sono ottime ragioni per nutrire preoccupazioni in merito alla gestione dei dati.

Oltre ai ragionevoli timori dovuti alla natura autoritaria del governo, nella Repubblica Popolare Cinese la cosiddetta Cybersecurity Law obbliga tutte le aziende a conservare i dati in server che si trovano sul territorio cinese e, sotto richiesta, a fornire al governo le chiavi di decriptazione, il codice sorgente dei software e qualsiasi altra informazione che le autorità possano ritenere rilevante.

Il risultato è che non esiste una netta divisione tra i dati posseduti dalle società e quelli di proprietà del governo, che si intrecciano e portano ad un’unica, estrema profilazione dei cittadini-utenti: nelle policy di WeChat è esplicitamente prevista la condivisione dei dati con il governo e non stupisce che Amnesty International l’abbia valutata con un punteggio di 0 su 100 in termini di privacy.

WeChat è un famoso software di messaggistica sviluppato da Tencent, che col tempo è diventata un’app tuttofare: è possibile non solo inviare messaggi, ma anche acquistare beni o servizi, scambiare denaro, leggere notizie, prenotare un taxi privato (stile Uber), ordinare cibo e molto altro. Ma soprattutto, da qualche tempo WeChat include anche un servizio per avere la propria carta d’identità digitale sempre con sé: basta inserire i propri dati personali, il numero del documento cartaceo ed eseguire una scansione del volto per avere sul proprio smartphone un documento di riconoscimento ufficialmente accettato.

Questa stretta interconnessione tra pubblico e privato crea un enorme ammontare di big data, che vengono impiegati per fornire servizi che semplificano la vita, ma anche per esercitare un controllo capillare sugli individui, da Grande Fratello orwelliano. Particolarmente significativo è l’utilizzo del riconoscimento facciale, che ormai permea diversi aspetti della vita nelle capitali cinesi: ad esempio, sorridere alla telecamera davanti casa può aprire le porte dell’appartamento se hai dimenticato le chiavi e salendo sul bus si viene identificati e si può ricevere l’addebito del biglietto direttamente su WeChat. Ma il riconoscimento del volto viene utilizzato anche per altri fini, come identificare chi non attraversa la strada in maniera corretta (con immediata multa e public shaming sui grandi schermi di Shenzhen) o persino per ricevere il giusto ammontare di carta igienica nei bagni pubblici.

Questi scenari distopici possono sembrare lontanissimi, ma Eric Schmidt ci ricorda che dovremmo iniziare a pensare ad eventualità simili: le aziende tech cinesi sono ormai vicinissime a tutti noi, e fanno parte della nostra vita quotidiana.

Secondo le ultime previsioni delle più importanti società di analisi di mercato (IDC, Strategy Analytics e Canalys), nel secondo trimestre del 2018 Huawei ha superato Apple per numero di smartphone venduti in tutto il mondo. Si tratta di un evento storico: negli ultimi 7 anni, il mercato della telefonia era stato dominato da Samsung (che mantiene il primo posto) ed Apple, che fino a qualche anno fa staccava i concorrenti di diversi punti percentuali. Al contrario, è probabile che quest’anno il secondo posto del podio vada a Huawei, che attualmente ha uno stacco del 3% del market share rispetto ad Apple (IDC). Ma anche il quarto e il quinto posto della classifica appartengono a società cinesi, rispettivamente Xiaomi e OPPO.

La questione si fa ancor più interessante se pensiamo che oggi tutti gli smartphone fanno un uso massiccio dell’intelligenza artificiale, per le ragioni più svariate: dall’elaborazione delle foto all’autenticazione tramite riconoscimento del volto, dall’organizzazione automatica delle app agli assistenti personali. Huawei è stata una delle prime società in assoluto ad introdurre nei suoi smartphone top di gamma un apposito chip (chiamato NPU, Neural Processing Unit) per facilitare le operazioni di machine learning, e ha fatto dell’intelligenza artificiale uno slogan da esibire nelle pubblicità.

Senza voler cadere in facili complottismi, questo implica che una grandissima quantità di dati vengano elaborati da smartphone di società cinesi. Ad onor del vero, c’è da precisare che nei dispositivi dotati di NPU tali calcoli dovrebbero esser eseguiti in locale e non in cloud (se non altro per questioni di velocità), ma è altrettanto doveroso raccontare che lo scorso agosto il Partito Democratico degli Stati Uniti ha richiesto ai suoi membri di non utilizzare smartphone prodotti da Huawei o ZTE, per timore che dati sensibili sui politici americani potessero essere inviati alla Cina.

Nonostante gli Stati Uniti non abbiano mai fornito prove in merito al presunto spionaggio, questioni simili sono tutt’altro che nuove: a gennaio, a causa di pressioni politiche, era saltato un accordo tra Huawei e l’operatore AT&T, che avrebbe dovuto vendere l’ultimo top di gamma della società cinese, ed il mese successivo le più importanti agenzie di intelligence statunitensi (CIA, FBI e NSI) avevano esplicitamente sfiduciato le due aziende, invitando i consumatori a non acquistarne i prodotti, definiti “una minaccia per la sicurezza nazionale”.

Smartphone a parte, un altro settore in cui le aziende cinesi vanno forte anche nel mondo occidentale sono i videogiochi: alcuni dei più importanti giochi degli ultimi anni sono sviluppati (direttamente o tramite aziende controllate) da Tencent Games.

Tra questi, vale la pena citare il fenomeno mondiale League of Legends (che a gennaio 2016 registrava 27 milioni di giocatori attivi giornalmente) e soprattutto i videogame per smartphone, Arena of Valor (che a gennaio 2017 registrava 80 milioni di giocatori attivi giornalmente) e PUBG Mobile, versione per dispositivi mobili del fenomeno mondiale PlayerUnknown’s Battlegrounds (che a maggio 2018 ha superato i 10 milioni di utenti che ci giocano ogni giorno).

Inoltre, nel giugno 2016, Tencent ha acquistato la maggior parte delle quote (84,3%) della casa di sviluppo finlandese Supercell, che ha realizzato alcuni dei più famosi giochi mobile in assoluto, come Clash of Clans e Clash Royale.

Nota a margine: Tencent, che oltre WeChat possiede anche l’equivalente cinese di Twitter (chiamato Weibo) e un’infinità di altri servizi, ha recentemente quotato in borsa Tencent Music, una divisione che si occuperà dell’omonimo servizio, che è stato definito una sorta di all-you-can-eat della musica: serve per ascoltare brani in streaming come Spotify, ma è anche un’app per karaoke, video streaming dei concerti, un marketplace in cui vendere dischi e merchandising e così via.

Ci si potrebbe chiedere: perché stupirsi? I grandi gruppi multinazionali esistono anche in occidente e, ad esempio, anche il business di Amazon è altamente diversificato. La differenza, ancora una volta, sta nei rapporti con la politica: per esempio, è impensabile che una qualsiasi società occidentale sviluppi un gioco per applaudire il discorso del Presidente del proprio paese.

Ovviamente Tencent l’ha fatto, in occasione del discorso di Xi Jinping all’ultimo Congresso del Partito Comunista.

Ci sono innumerevoli altri esempi che si potrebbero portare per evidenziare le profonde differenze che corrono tra il panorama tech occidentale e quello cinese e, esempio dopo esempio, diventerebbe ancora più chiaro quanto il solco sia profondo ed evidentemente incolmabile.

Schmidt ha mostrato al mondo lo sporco, ma tutti sapevano cosa c’era sotto il tappeto.

Ma il vero problema è che nessuno sembra avere alcuna idea di come affrontare la questione.

Certo, tutti condanniamo la censura di Pechino, ma nel frattempo l’ascesa delle aziende di tecnologia cinesi sembra letteralmente inarrestabile.

Passeranno anni prima che accada qualcosa, forse decenni, ma se in futuro le società cinesi decidessero di modificare gli accordi con Google e impostare sui propri smartphone un motore di ricerca conforme alle regole del Partito Comunista, probabilmente nessuno avrebbe potere – o interesse economico – sufficiente per opporsi. Chissà, magari sarà proprio Project Dragonfly a cambiare le carte in gioco, a metter d’accordo Silicon Valley e Pechino.

E a quel punto, quando internet sarà davvero biforcato, quanti anni passeranno prima che anche una parte del mondo occidentale dimentichi Tibet, Taiwan e Tienanmen?

Continua a leggere: C’è qualcosa di strano nella storia dell’hack cinese contro gli Stati Uniti

Segui Giuseppe su Twitter

Per ricevere tutte le notizie da The Submarine, metti Mi piace su Facebook, e iscriviti al nostro gruppo.