Il referendum lombardo non è solo inutile, è anche ingiusto

Operazione di facciata per scaldare i cuori dell’elettorato leghista tradizionale, il referendum potrebbe essere una cattiva idea sotto tutti i punti di vista.

Operazione di facciata per scaldare i cuori dell’elettorato leghista tradizionale, il referendum potrebbe essere una cattiva idea sotto tutti i punti di vista.

Sono passati ormai quattro mesi da quel 29 maggio in cui Roberto Maroni ha annunciato che il 22 ottobre si sarebbe tenuto un referendum sull’autonomia lombarda. Il governatore leghista stava architettando la consultazione da più di due anni – il consiglio regionale lombardo aveva già dato il via libera nel febbraio del 2015 – ma ha dato l’annuncio ufficiale soltanto questa primavera, in una giornata esoterica: la Festa della Lombardia, una ricorrenza istituita da lui stesso per ricordare la Battaglia di Legnano.

Questo il quesito a cui saranno chiamati a rispondere i cittadini:

“Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?”

Un quesito piuttosto fumoso, che non indica di preciso cosa si intenda con “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” — e che risulta buffo e culinario quando prende in considerazione “la sua specialità.” Ma non è un problema, perché questo referendum in realtà non intende ottenere davvero qualcosa: è stato pensato per scaldare i cuori leghisti e fare un po’ di propaganda per il governatore al termine del suo mandato. Il governo aveva già dato disponibilità a trattare con la regione per venire incontro ad alcune delle richieste del Palazzo Lombardia, rendendo inutile il referendum. In realtà, essendo puramente consultivo e non vincolante, sarebbe stato inutile anche se il governo avesse ignorato le lamentele di Maroni— ma la propaganda viene prima di tutto.

Com’è noto infatti l’autonomismo è sempre stato uno dei cavalli di battaglia della Lega Nord — il motivo stesso per cui la Lega è nata, forse. Specie nei primi tempi, la parola secesiùn era stampata nel programma e soprattutto nei cuori dei militanti. Col passare del tempo però — con il consolidarsi dell’amicizia con Berlusconi, l’istituzionalizzazione del movimento e l’ingresso al governo — le spinte indipendentiste si sono annacquate in rivendicazioni più blande: la richiesta di maggiore autonomia per le istituzioni locali, la devolution, la macroregione, eccetera.

Negli ultimi tre anni, il segretario Salvini ha cercato di tenere insieme l’identità nordista col tentativo di fondare un partito populista di destra a base nazionale — mandando su tutte le furie il fondatore Bossi. Salvini, ovviamente, è entusiasta del referendum. Sa bene che non può scontentare la propria base polentona: nonostante le velleità nazionaliste infatti il suo partito è ancora radicato quasi esclusivamente al Nord, dove governa due regioni importantissime — Lombardia e Veneto. Tra lui e Maroni non scorre buonissimo sangue, ma senza dubbio la Lega arriverà al doppio referendum entusiasta e unita: lo stesso giorno, infatti, si terrà un referendum analogo in Veneto.

Alcune fonti informate sulle dinamiche leghiste ci hanno riferito che i piani alti della Lega hanno paura che la partecipazione al referendum si riveli un flop, nonostante il chiacchiericcio pubblico diffuso intorno ad esso dopo i risultati esplosivi del referendum catalano. Ma questo referendum, se non si è leghisti, ha senso?

Nessun esponente di spicco della politica lombarda si era espresso contro l’idea di una maggior autonomia della propria regione. Le critiche arrivate dall’opposizione, soprattutto quella del PD, che in Consiglio regionale è la principale formazione di minoranza, si concentrano tutte sul fatto che il referendum sarà un salasso non necessario per le casse lombarde. La consultazione infatti verrà a costare complessivamente 48 milioni di euro — di cui addirittura 23 per l’acquisto dei tablet su cui si voterà e 3 milioni per la propaganda di dubbio gusto promossa dalla Regione stessa, particolarmente martellante soprattutto nel capoluogo.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è esposto fino a dichiarare quanto segue: “Io consiglierò di votare positivamente. Questo non è un tema che appartiene alla Lega ma un po’ a tutti, e su cui il governo ha dato chiare aperture: a mio parere è un tema giusto. Ma il referendum è assolutamente inutile.” Altri personaggi di spicco come Maurizio Martina, il nuovo migliore amico di Renzi che proviene dalla bergamasca, o il segretario regionale del PD Alessandro Alfieri, hanno tutti mosso critiche su questa linea. Addirittura, a fine giugno si era costituito un comitato per il sì tra i sindaci dei capoluoghi lombardi controllati dal PD: Varese, Bergamo, Milano, Brescia, Mantova, Cremona e Sondrio — unico assente il sindaco PD di Pavia Depaoli. In particolare il sì è sostenuto dal primo cittadino bergamasco Giorgio Gori, probabile candidato di centrosinistra alle prossime consultazioni regionali.

Quello che fa gola agli amministratori locali di ogni colore e dimensione – in modo magari comprensibile, dal loro punto di vista – è la possibilità che il governo conceda alla Regione Lombardia di tenere per sé una percentuale maggiore delle tasse versate allo stato dai propri cittadini. Oggi il residuo fiscale lombardo ammonta a 53 milioni di euro, e tutti sperano di poterlo ridurre per dare un po’ di respiro, ad esempio, alle casse dei comuni.

Noi siamo già indipendenti, ma per rimanere tali abbiamo bisogno del vostro aiuto: sta per finire la campagna crowdfunding su Produzioni dal basso, se ti piace il nostro lavoro prendi in considerazione l’idea di donarci 5 euro.

È il momento però di far notare anche che più competenze non significa necessariamente più soldi. Facciamo un esempio assurdo: ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione, lo stato centrale decide di trasferire alla regione la gestione dell’istruzione pubblica. I soldi che verranno girati dallo stato alla regione per gestire la sua nuova competenza – perché in ogni caso i soldi delle tasse passeranno da Roma che provvederà a farli ritornare sul territorio – saranno la stessa quantità di quanto era lo stato a gestire direttamente la materia. In altre parole: l’unica differenza potrebbe essere che sulla busta paga degli insegnanti ci sia solo un cambio di mittente, non di cifre.

Nonostante sia quantomeno discutibile che al PD convenga appoggiare anche solo in modo ambiguo una mozione così caratterizzante dei suoi principali avversari regionali, il punto di vista degli amministratori locali può essere anche comprensibile. Però, pur essendo le cariche pubbliche più numerose e vicine ai cittadini rispetto a quelle statali, gli amministratori locali non hanno necessariamente ragione. Siamo sicuri che l’aumento di potere delle istituzioni locali, in particolare delle regioni, sia anche a livello concettuale una buona cosa? Negli ultimi venticinque anni il discorso politico italiano ha visto crescere una vena di ostilità verso lo stato centrale, visto come un vampiro gestito da politici incapaci e parassiti. Questo non vuol dire, però, che dare più poteri alle regioni sia necessariamente una buona soluzione al malgoverno centrale.

In particolare, in Lombardia e altrove, alcuni tra i maggiori scandali politici degli ultimi anni hanno coinvolto figure – anche di spicco – della politica locale e regionale. Un esempio lampante è il caso dell’ex Presidente della Regione Roberto Formigoni, più volte incriminato per intrallazzi vari, soprattutto nel settore della sanità: che a sentire il centrodestra è il fiore all’occhiello dell’amministrazione regionale, la testimonianza che il decentramento funziona. Forse non è proprio così. Solo un anno e mezzo fa è stato arrestato Mario Mantovani, vicepresidente della Regione e braccio destro di Maroni, con una lunga serie di accuse di corruzione.

Anche nel probabile caso in cui – tramite referendum o trattative dirette col governo – il governatore riuscisse ad ottenere una maggiore autonomia in qualche campo come l’istruzione, i trasporti o la sanità, c’è da chiedersi come verrebbero gestiti questo potere e queste risorse. Cosa ci si può aspettare da questa amministrazione regionale? Un finanziamento per un nuovo telefono omofobo? Qualche scritta sul Pirellone inneggiante alla famiglia tradizionale più di una volta ogni due mesi?

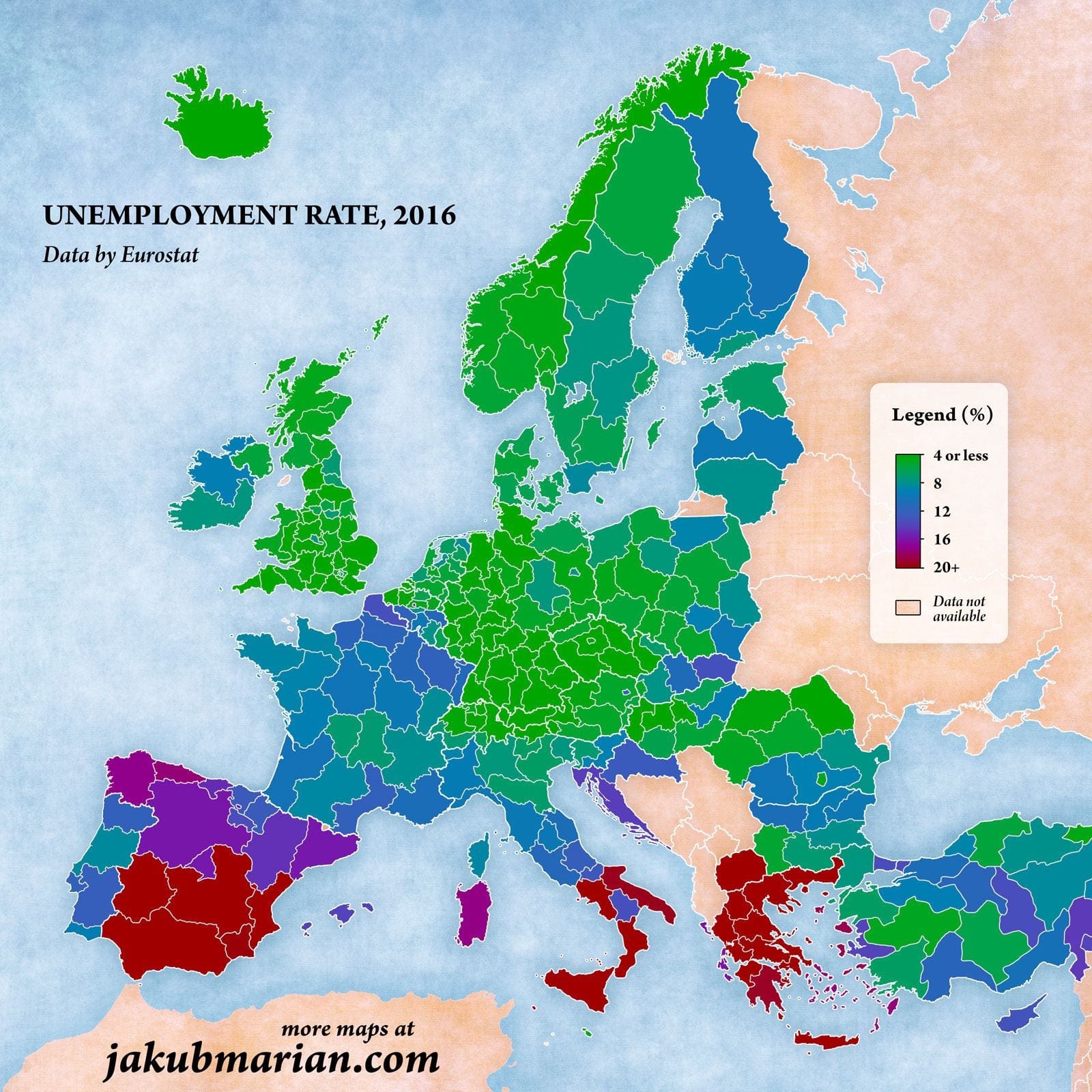

Inoltre, anche se la nostra regione fosse governata dalla giunta più virtuosa possibile, è discutibile che fomentare e incentivare i piccoli campanilismi sia una buona idea. Quando si fa parte di una comunità è giusto versare il proprio contributo perché venga redistribuito. Anzi, soprattutto se si fa parte dello stato italiano, che è uno dei paesi con la più drammatica disparità di sviluppo economico e sociale al suo interno. Basta guardare questa cartina per rendersi conto che la questione meridionale, centocinquant’anni dopo la supposta unità d’Italia, è ancora il nostro problema numero uno di questo paese — nonostante non sia nemmeno tra i primi dieci argomenti più discussi dai nostri politici.

Anziché consentire ai più ricchi di tenersi più soldi, si potrebbero usare le famose risorse che le amministrazioni locali vorrebbero per sé in un programma serio di investimenti pubblici per la crescita, non assistenzialista, del mezzogiorno. Il divario Nord-Sud è già enorme, allargarlo non è una buona idea.