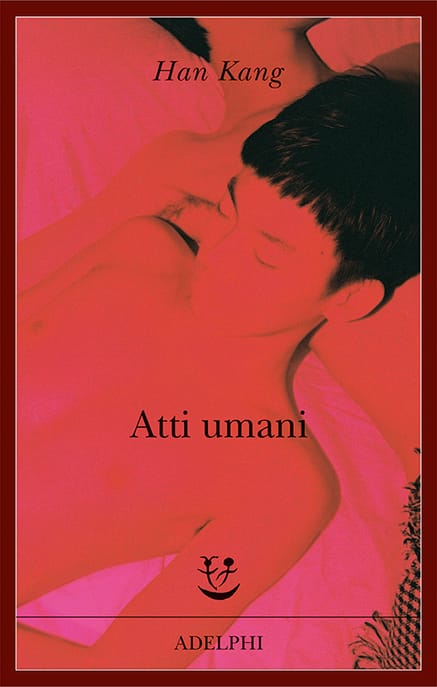

Atti umani: la tragedia dimenticata di Gwangju nel nuovo libro-inchiesta di Han Kang

I personaggi di “Atti umani“ sono tutti spiriti che dialogano tra loro nella speranza che quei discorsi arrivino oltre la morte: nel mondo.

“Un urlo in lontananza. Respiri spezzati come un collo. Anime strappate con violenza ai loro corpi.”

Un anno fa, circa, ho avuto modo di recensire La Vegetariana. Un libro che ho detestato. Imputavo il successo di quel libro a ragioni strutturali che poco avevano a che vedere con il contenuto della narrazione. Probabilmente avrei dovuto riflettere maggiormente quando scrissi quelle cose. Un anno fa non riuscivo a capire che quel senso di disgusto, quelle interiora che si muovevano al ritmo della prosa kangiana, erano il più grande regalo e sacrificio che questa scrittrice potesse (e possa) fare. Han Kang, prima di essere una scrittrice elegante e intelligente, è una donna con una determinazione fuori dal comune.

“Non ci sarà alcun perdono. Soprattuto per me.”

“Nel brusio generale si ode il debole suono di singhiozzi lamentosi.” Han Kang, in Atti Umani (Adelphi) — presentato la scorsa settimana in giro per l’Italia — si è fatta largo tra il brusio generale cercando il suono di quei singhiozzi, i lamenti di donne e uomini che, il 18 maggio del 1980, hanno perso qualcuno a loro caro, qualcuno che non solo è stato ucciso, ma è stato stuprato da uno Stato.

“Eravamo corpi, corpi morti, e in questo senso eravamo tutti uguali.”

Nel 1980 Gwangju è l’ultimo baluardo democratico in Corea del Sud. La dittatura di Chun Doo-hwan — concretizzatasi in seguito all’omicidio del presidente Park Chung-hee (nel ’79) — fossilizza qualsiasi attività civile del paese o libertà di pensiero. Durante quegli eventi, che sono passati alla storia come “5 1 8” (오일팔 (hanja : 五一八), alcuni studenti universitari e oppositori al regime tentarono di protestare e fare resistenza. Dapprima una marcia per le strade. Sopra quell’asfalto arroventato dalla protesta e dal sole di maggio sono presenti anche ragazzi di 14-15 anni, adulti, studenti universitari.

L’inno coreano tambureggia da corifei improvvisati. L’esercito, senza un motivo preciso e fondato, apre il fuoco sulla folla: è una strage. Esseri umani, come formiche accecate dal fuoco, si sparpagliano per la città, alcuni stramazzano al suolo; altri, invece, vengono letteralmente fatti a pezzi dal piombo di glaciali cecchini (appostati sui tetti della città) e da militari divenuti bestie in strada. Dong-ho, un giovane ragazzo coreano, vede il suo migliore amico Jeong-dae, a pochi centimetri da lui, cadere in un lago di carne e sangue. Fino a qualche istante prima si tenevano per mano.

“Avevamo bisogno dell’inno nazionale per la stessa identica ragione per cui avevamo bisogno del minuto di silenzio. Per far sì che i cadaveri per cui cantavamo fossero qualcosa di più di pezzi di carne macellati.”

Per anni, questo evento della storia del mondo — che è una Tragedia della Storia coreana — è stato ignorato, mistificato, riscritto, cancellato e dimenticato. Han Kang, in questo libro-inchiesta, torna alle radici di quel giorno di cecità, raccontandoci la vicenda di esseri umani che se ne sono andati, o che tanto umani non sono più; ci racconta quello che nessuno ha mai avuto la forza e il coraggio di narrare: il dolore, la disperazione e l’affanno di anime che errano tra lacrime di sangue da oltre trent’anni.

Sette punti di vista differenti, sette piani temporali, dal 1980 al 2013: il ragazzo, l’amico del ragazzo, la redattrice, il prigioniero, l’operaia, la madre del ragazzo, la scrittrice. Personaggi intrecciati tra loro, direttamente e indirettamente, che ci ricordano quello che hanno vissuto, quello che hanno visto e ciò che nessuno ha mai avuto la sana presunzione di dire.

La scrittrice. 2013

“Avevo nove anni quando scoppiò l’insurrezione di Gwangju.” Han Kang si confessa; lei, che solitamente fa sfoggio di una prosa chirurgica, precisa, quasi eccessivamente trasparente, nell’ultima parte del libro, dedicata a se stessa (forse), si abbandona, ci mostra le sue debolezze e attraverso queste comprendiamo la fatica e lo sforzo, nonché lo spirito dei personaggi da lei indagati. Ci racconta delle difficoltà: “Dopo due mesi, verso la fine di gennaio, sentii che non ero più in grado di continuare.” Incubi infestano le sue giornate per tutta la durata della gestazione (del libro) e in lontananza scorge corpi distesi lungo sentieri interrotti dalla follia, una follia che ci ha raccontato, una follia che è difficile da mandar giù.

“Eravamo come spaventapasseri, gusci riempiti di paglia. I nostri saluti erano vuoti come i nostri occhi.”

Il ragazzo. 1980

Dong-ho era riuscito a fuggire. Si era rifugiato nell’Ufficio Provinciale insieme ad altri oppositori. Il ragazzo non sapeva bene per quale motivo fosse lì, politicamente parlando. Era lì per cercare il cadavere del suo amico Jeong-dae. Tutti i cadaveri venivano stipati in una palestra. Erano tutti in fila, puliti dal sangue rattrappito sulla pelle sporca di cenere e paura. Alla ricerca di Jeong-dae “annotavi nel tuo registro il sesso, l’età approssimativa, i vestiti che indossavano e la marca di scarpe, e assegnavi un numero a ogni cadavere. Poi scrivevi lo stesso numero su un pezzetto di carta e l’appuntavi sul petto del cadavere, che coprivi fin sotto il mento con uno dei drappi bianchi.”

Ogni azione del ragazzo è descritta in maniera maniacale, giurisprudenziale. C’è un meraviglioso contrasto tra la forma (questa scrittura addirittura psicotica) e il contenuto (la morte). Dong-ho ancora non sa che il suo amico è morto. Non sa che, di lì a poco, lo incontrerà dove ardono candele. Dong-ho, come altri insieme a lui, può scegliere se tornare a casa prima delle 18:00: l’orario del coprifuoco, l’ora in cui l’esercito sarebbe tornato in città a finire il lavoro, a fare una carneficina. Il ragazzo decide di restare, promette alla madre di rientrare a casa per l’ora di cena. I carri armati e i soldati irrompono nell’edificio. Gli studenti, impietriti, imbracciano i fucili solo nel vano tentativo di vincere il terrore. Gli anfibi degli uomini del dittatore invadono i corridoi: fanno fuoco.

“Un’anima non ha un corpo, quindi come può guardarci?”

Esseri umani realmente esistiti, i cui “atti umani” sono stati finalmente immortalati e testimoniati da qualcuno. Solo ora, sul finire di questa recensione, comprendo — anche se solo in parte — le difficoltà che Han Kang ha incontrato nella stesura di questo lavoro. I suoi personaggi sono tutti spiriti che dialogano tra loro nella speranza che quei discorsi arrivino oltre la morte: nel mondo. Mi chiedo anche io: “Come si fa a sopravvivere a questo frastuono?”. A questo punto “non riesco neppure a sentire i miei pensieri.” Ci sono i fatti, altri li hanno già raccontati; su Wikipedia c’è una pagina che racconta quello che è successo a Gwangju. Ma ad Han Kang non interessa, e non dovrebbe interessare neanche a noi; dovrebbero interessarci le testimonianze e le parole degli uomini che hanno sentito sulla propria pelle quelle grida di disperazione e il raccapricciante suono delle anime che, come vetro, si infrangono al suolo.

“Nelle sere che chiudono ogni giorno. Sfavilli di candele, che bruciano in bottigliette vuote.”

Segui Lorenzo su Twitter.