La pubblicità razzista di Dove è sintomo di un problema sistemico

La pubblicità per Facebook di Dove, rapidamente rimossa, è l’ennesimo caso di produzione creativa razzista e abilista: un problema che l’industria pubblicitaria deve affrontare seriamente.

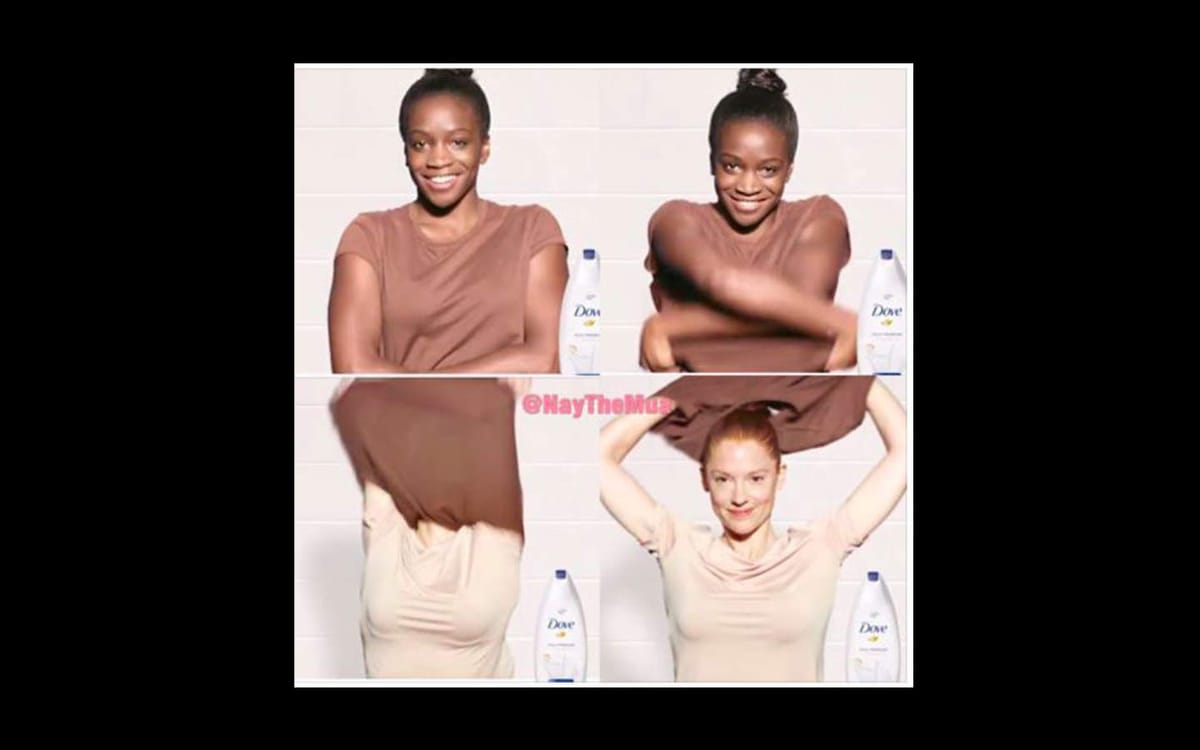

Venerdì scorso ha iniziato a circolare su Facebook un brevissimo video pubblicitario della Dove in cui una ragazza di colore si toglie una maglietta per rivelare che sotto (la maglietta, o più chiaramente, lo sporco) c’è una ragazza bianca, a sua volta la transizione si ripete per rivelare una terza ragazza, asiatica.

Dove apologised for 'racist' Facebook advert showing a black woman turning white after using @Dove lotion. pic.twitter.com/NGXyhnGuBZ

— Habeeb Akande (@Habeeb_Akande) October 8, 2017

La pubblicità, che ha immediatamente sollevato lo scandalo, è stata probabilmente prodotta frettolosamente come campagna solo social — si tratta di un video di pochi secondi, prodotto per Facebook.

Sia l’azienda di public relation di Dove che la parent company Unilever si sono rapidamente scusate per la diffusione della pubblicità e hanno interrotto la circolazione dell’ad. Nel settore in molti si chiedono chi siano gli autori della pubblicità, e la teoria piú diffusa è che si tratti di un lavoro in house, ovvero non commissionato ad una agenzia pubblicitaria, ma prodotto dallo staff di comunicazione di Unilever.

Ipotizzare che si tratti di un lavoro in house, a budget zero per Facebook, non solleva l’azienda dalle proprie responsabilità. Il fatto che nella piú complessa filiera produttiva di campagne pubblicitarie piú costose eventualmente la pubblicità finisca in mano di qualcuno con la finezza di capire che un video del genere è profondamente razzista non risolve il problema.

Il problema, semmai, è il contrario: ovvero il fatto che nell’ambito della tecnologia e del marketing digitale siano in tantissimi gli uomini privi di qualsiasi tipo di capacità empatica, e che in assenza di strutture di controllo — siano essi art director, manager o semplicemente test group — facciano qualsiasi cosa vogliono.

Una clip del genere, per quanto prodotta in casa, ha richiesto almeno la presenza di due modelle — che presumibilmente non sapevano o non avevano voce in capitolo sul contenuto del video — e almeno uno staff di due o tre persone. Nessuna di loro, piú chi in definitiva ha approvato la campagna si è resa conto dell’offensività di un’immagine del genere. O, piú credibilmente, sapevano benissimo cosa stavano facendo. È impossibile vedere questo video — che in maniera fulminea sottolinea tutti i luoghi comuni piú disgustosi del razzismo statunitense per la propria comunità afroamericana, razzismo che dall’epoca dello schiavismo ha cambiato solo i vestiti dei padroni ma certamente non il linguaggio e pensare che sia stato realizzato senza nessun intento nefasto.

È possibile che qualcuno non se ne sia accorto, perché maschio, bianco, e clinicamente incapace di provare empatia, ma chi l’ha pensato, no, si entra veramente nell’ambito dell’assurdo nel pretendere non abbia colpe oltre l’ignoranza.

Non si tratta questa di una pubblicità che ha dato scandalo perché la propria ironia ha funzionato male col pubblico — per ragioni piú o meno programmate — come il recente caso del Buondì Motta. Questa è una pubblicità razzista che semplicemente non funziona presso il proprio pubblico, che è stata realizzata esclusivamente per contribuire a mantenere vivo un certo linguaggio e immaginario.

Let's be clear, Dove knew exactly what they were doing with their racist ad. Soap companies used to do this racist theme all the time pic.twitter.com/EzvAiExNcP

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) October 8, 2017

https://twitter.com/hannahrosewoods/status/917148986439585793

La pubblicità, per stretta necessità commerciale, è uno degli specchi piú sinceri della cultura contemporanea. È di poco piú di un anno fa il caso della pubblicità di Vogue per le Paralimpiadi realizzata con attori privi di menomazioni, inserite poi successivamente in postproduzione. Anche in quel caso fu immediatamente evidente che ci fosse un profondo, forse incolmabile problema di sensibilità tra chi aveva curato la campagna e chi ne era il soggetto — viceversa, chiaramente, non è così per la società, che abbraccia questi scandali per poche ore se non pochi minuti, lasciandoli poi ricadere nell’ambito della stretta cronaca di settore. Un altro caso, dove lo scandalo tuttavia diede rapidamente spazio all’ilarità a causa dell’incontenibile ridicolo del video, è stato pochi mesi fa quello della pubblicità di Pepsi con Kendal Jenner.

In questi mesi la pubblicità è stata centrale di un discorso sociale e politico, parlando delle operazioni di propaganda che hanno interessato la campagna elettorale statunitense. Piú raramente si parla delle responsabilità della pubblicità per prodotti di consumo, che non ha conseguenze immediate sulla vita dei cittadini di un paese ma ne occupa udito, visione e spazio cognitivo quanto altre forme d’arte verso le quali si pretendono diversi crismi morali.

Nella crescente lotta tra utenti e pubblicità la pubblicità dovrà imparare a non essere troppo invasiva, troppo offensiva, e idealmente, gradevole. Un primo passo potrebbe essere non continuare con il proprio puntuale abilismo e razzismo.

Non c’è una soluzione “leggera” al problema: pretendere l’istituzione di sistemi di controllo istituzionali a ogni livelli di un’azienda di comunicazione, o creativa, è semplicemente irrealistico. C’è una soluzione semplice, al contrario. Che si tratti di produzioni di comunicazione in house o di aziende creative, i razzisti vanno eliminati dalle filiere produttive della cultura, licenziandoli tutti, e non assumendone altri.

Aggiornamento, 11/10/17: una lettera dell’attrice di colore presente nello spot Dove al Guardian descrive un ambiente di lavoro rilassato e positivo, dando credito alla possibilità che il messaggio razzista sia passato inosservato durante la produzione. Fosse questo il caso, è buona occasione ricordare il codice etico proposto dal designer statunitense Mike Monteiro, all’interno del quale si discute anche di empatia — secondo l’autore l’empatia, o la mancanza di empatia, sono maschere di un altro problema, l’esclusione. Se la lettura razzista dello spot è involontaria, Dove ha bisogno di assumere nuovo personale che parli il linguaggio del proprio pubblico, quello che istantaneamente ha trovato il video offensivo. Nel caso specifico, un’attrice di colore non informata del cut finale non è semplicemente una quota di diversità sufficiente: Dove ha bisogno di creative donne, di creativi di minoranze, se vuole superare l’infausta eredità di pubblicità razzista di Unilever.