La Calabria addosso: le fotografie di Sofia Uslenghi

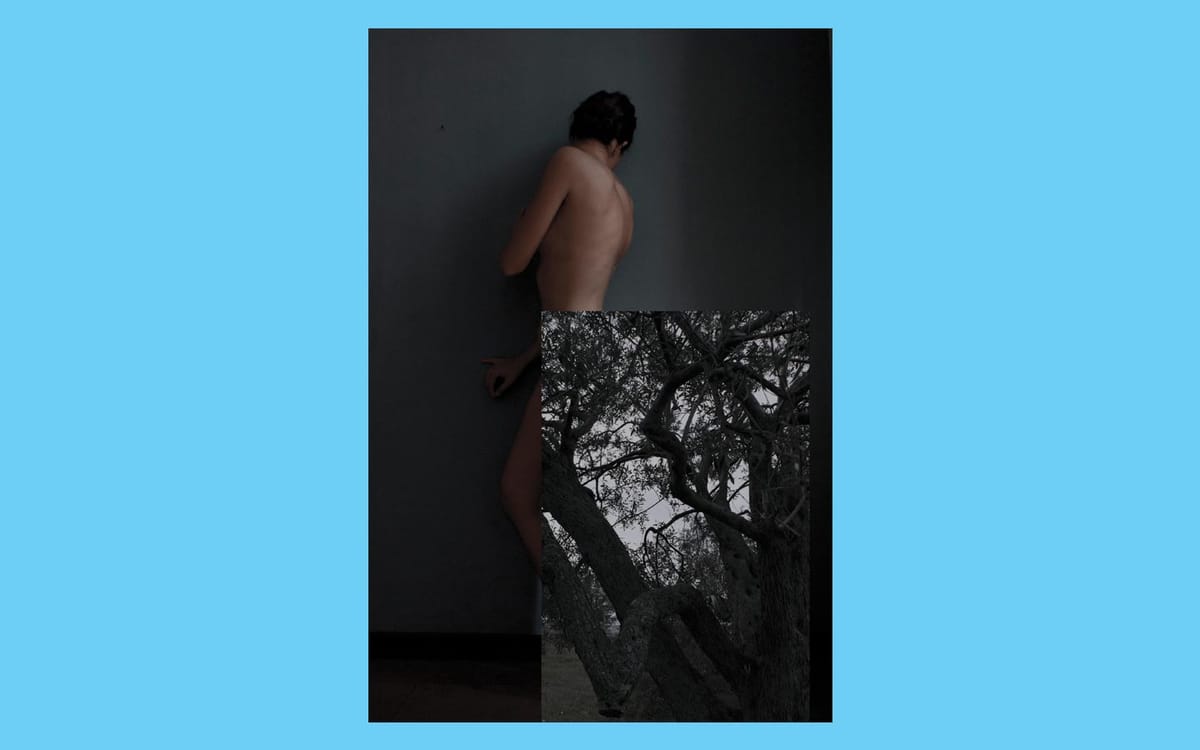

Malinconia e paesaggi remoti, una serie in cui autoritratto e paesaggio diventano una cosa sola.

Diaframma è la nostra rubrica–galleria di fotografia, fotogiornalismo e fotosintesi. Ogni settimana, una conversazione a quattr’occhi con un fotografo e un suo progetto che sveliamo giorno dopo giorno sul nostro profilo Instagram. Questa settimana Sofia Uslenghi ci racconta Progetto Calabria.

In una intervista del 2012, alla domanda se la fotografia era passione o mestiere, rispondevi che “non diventerà mestiere se significherà fotografare nel modo in cui non fotograferei io.” Hai continuato a fotografare come volevi?

Sì, nel senso che anche oggi, come nel 2012, non lo faccio come mestiere; ho un lavoro che non è direttamente collegato alla fotografia. Credo sia successo perché sono rimasta dell’idea che, soprattutto per il tipo di fotografia di cui mi occupo, non ha alcun senso cercare di farlo diventare un mestiere a tutti i costi. Io non faccio reportage, il mio è un genere che già di per sé farlo diventare un mestiere è abbastanza impossibile, dunque preferisco che le mie ricerche personali rimangano pure tali, non vincolate da un lavoro o da committenti.

Cosa è cambiato, se è cambiato, in questi anni?

Credo non sia cambiato molto, se non per quanto riguarda la rete di conoscenze, e dunque di confronti. La mia fotografia è una ricerca su me stessa, sul mio passato, le mie origini. Nel corso di questi anni quello che è cambiato, o meglio, si è via via definito, è proprio la ricerca espressiva. È stato un percorso di sperimentazione per capire dove volessi arrivare.

A che punto sei della tua ricerca?

In realtà penso di essere solo all’inizio. Oggi ho più strumenti per capire come voglio esprimermi e cosa voglio esprimere. Da lì vedo un lungo futuro in cui le cose si definiranno meglio, sarà tutto più incisivo di quello che è adesso.

Per strumenti cosa intendi?

Strumentali mentali, anche se strumenti non è la parola esatta. Capire meglio il linguaggio da applicare a quello che voglio esprimere.

Quindi non sta cambiando quello che vuoi dire?

No. So che dico una banalità, ma è davvero difficile stabilire cosa vuoi dire o esprimere, spiegarlo ancor di più: si tratta di sensazioni, le parole possono arrivare ad essere fuorvianti. Nel mio caso l’autoritratto è sicuramente legato alle mie origini, e credo che questo sia anche visibile.

Ti sei sempre dedicata all’autoritratto. Quando guardi le tue foto, osservi te stessa o l’opera? È difficile per i fotografi guardare in maniera critica il proprio lavoro, nel caso dell’autoritratto si aggiunge una manifesta rappresentazione di sé.

Diciamo che, nel momento in cui la fotografia diventa oggetto, e per oggetto intendo anche un file archiviato in un computer, l’io scompare: c’è un distacco tra quell’immagine e quello che sono io realmente. Questo mi ha sempre portato a vedere un’immagine, subito dopo averla scattata, che non ha più nulla a che fare con la mia persona. Diventa, o almeno lo spero, quello che penso io di quell’immagine. Non sono più io, si tratta di una figura, non mi interessa perfino se sono io o qualcun altro. È l’intimità e l’affetto che rappresento nei confronti di un luogo, è la vicinanza con una serie di altri concetti che non è più la rappresentazione estetica — in questo caso, mia.

Il pubblico si rivede nelle tue parole, se ne hai esperienza? Altra domanda. Il pubblico cosa ne dice.

Non mi confronto moltissimo su questo aspetto, ho parlato raramente in pubblico rispetto a quello che faccio. La gran parte degli spunti ricevuti sono del tipo “che belle le tue foto”. Una occasione che ti posso riportare, però, riguarda un altro progetto, “Flora,” che ho avuto l’occasione di esporre a marzo a Pordenone; in quella occasione mi è stato proprio chiesto di spiegare il mio progetto a parole. Ricordo che provai a spiegare dell’intimità personale che si realizza nell’atto di realizzare una fotografia: il chiudersi, nel mio caso, nella propria casa, mettersi a nudo, anche in senso letterale.

È in questa occasione che molte donne e ragazze che erano presenti all’inaugurazione mi si sono avvicinate per dirmi che le parole che avevo pronunciato le ritrovavano nelle mie fotografie, e che avevano anche loro questo tipo di esigenza, ovvero di chiudersi e ritrovare la propria femminilità, più pacata.

Da cosa ha origine questa esigenza?

La donna è soggetta a condizionamenti esterni molto forti legati all’immagine che si vuole dare di essa; per la mia sensibilità a volte si rasenta la pornografia. Questa personale condizione e costrizione l’ho voluta assorbire ritagliandomi tempo e spazio per realizzare i miei progetti personali di ricerca.

Mi parli del paesaggio invece?

Credo che una premessa sia necessaria, per arrivare a parlare del paesaggio.

Ho iniziato a fare i miei primi scatti a 17 anni, un periodo in cui, come tutti, fotografavo qualsiasi cosa mi si parasse davanti: il gatto, il cane, Il vaso di fiori di mamma sul balcone. Da quel momento, da autodidatta, ho mosso i primi passi in campo fotografico. Altro passo indietro prima di arrivare al paesaggio: nel 2012 ho fatto una mostra sulle periferie di Parma, in particolare i progetti di edilizia popolare, con l’università di Parma. Quella è stata la prima volta in cui mi è stata fatta presente l’assenza di persone nelle mie fotografie. Riflettendo e riguardando quelle fotografie mi resi conto che inconsciamente avevo lasciato intuire la presenza di persone grazie agli elementi di contorno, come dei panni stesi. Ero in mezzo a palazzoni di dieci piani ma non vedevo persone. Sono attratta dai luoghi malinconici.

A questo aspetto si aggancia il lavoro sulla Calabria, arrivando così a parlare di paesaggio naturale. La malinconia è un carattere che potrei rivedere parlando di Calabria: i luoghi che ho fotografato sono remoti, raggiungibili dopo diversi chilometri senza incontrare nessuno.

Il mio percorso, le mie scoperte e la mia terra mi hanno portato a rappresentare il paesaggio così come si vede nelle fotografie.

Autoritratto e paesaggio sono arrivati a diventare una cosa sola in questa tua ultima serie. Perché la natura si è avvicinata al tuo corpo?

Nei progetti passati emergeva molto l’autoritratto, nonostante si trattasse di doppie esposizioni. In questo caso ho sentito la necessità di dare lo stesso peso alle due parti che compongono la fotografia finale, ovvero l’autoritratto e la natura – che poi, sono la stessa cosa-. L’ho fatto perché credo che le due cose comunichino la stessa sensazione. Ci sarebbe poi una fonte di ispirazione, il casellante di Camilleri. È un testo in cui si racconta di una donna che vuole diventare albero, vista la sua impossibilità di avere figli. Si sentiva una donna mancata, dunque voleva essere fisicamente piantata per riuscire a dare frutti.

Sofia Uslenghi nasce a Reggio Calabria nel 1985, attualmente vive a Parma.

Si accosta al mondo della fotografia intorno ai 18 anni, da autodidatta sperimentando sia con la pellicola che con il digitale.

Da alcuni anni concentra il suo lavoro sull’autoritratto, ispirandosi prima allo stile di Cindy Sherman con l’utilizzo di colori vivaci, linee nitide e spiccata ironia e avvicinandosi poi a quegli autori, sia fotografi ma soprattutto pittori, che hanno reinterpretato la ritrattistica con uno stile molto personale, oltre che originale. Egon Schiele e Francis Bacon per l’aspetto figurativo-compositivo, Frida Khalo per la sua capacità di raffigurare sempre se stessa ma tutte le volte in modo diverso, Paolo Roversi per l’aspetto più strettamente estetico del modello.

Il fil rouge di questi lavori è la visione che l’autrice ha di sé, piacevole o detestabile che sia, e di superarla, trascenderla, fissandola in immagine, in composizione estetica, in sovrapposizione cromatica; sarà poi chi guarda a decidere cosa vedere.