Da Ghost in the Shell a Death Note: come imparare a riconoscere il razzismo

Il whitewashing è una realtà e non cambierà a meno che il pubblico non dimostri la volontà di vedere un approccio diverso.

Il whitewashing è una realtà e non cambierà a meno che il pubblico non dimostri la volontà di vedere un approccio diverso.

Netflix ha da poco pubblicato il trailer dell’adattamento televisivo di Death Note, manga pubblicato per la prima volta nel 2003 e diventato rapidamente successo mondiale grazie a una narrazione unica nel suo genere.

Shall we begin? #DeathNote pic.twitter.com/fEd12Gm32c

— Netflix (@netflix) March 22, 2017

Il trailer è stato subito aggredito per la scelta di un cast occidentale per la rappresentazione di un’opera originariamente pensata all’interno della cultura orientale. Sebbene la produzione di Netflix abbia adattato la storia del manga nella città americana di Seattle, i fan non hanno risparmiato forti critiche per la scelta di protagonisti che non rispecchiano l’etnia di provenienza dei personaggi originali.

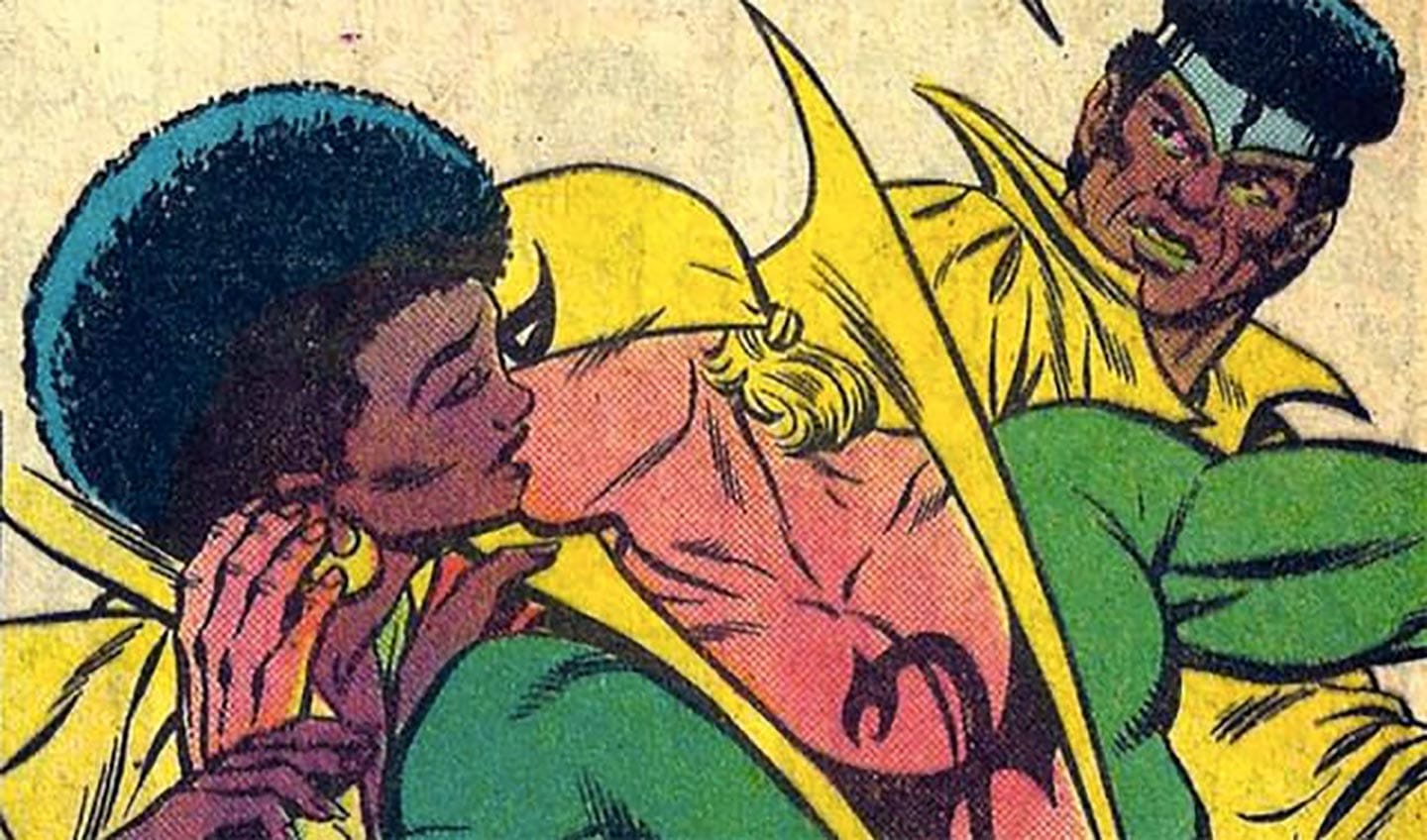

Dopo casi eclatanti come quelli di Doctor Strange e Iron Fist, viene nuovamente chiamato in causa il concetto di whitewashing, ovvero la tendenza delle produzioni occidentali (più nello specifico americane) a sbiancare opere provenienti da altre culture. Ma in questa gara virtuale a chi individua il razzista migliore, si rischia di inciampare e mescolare i mali della società in un unico grande minestrone, quando in verità i mali sono più d’uno e saperli distinguere è tanto importante quanto esporli.

Per capire la differenza fra il whitewashing di Iron Fist e il bullismo culturale di Death Note è importante comprendere come questi concetti si sono sviluppati nel tempo e cosa li differenzia in rapporto al sistema produttivo dell’entertainment americano.

Il whitewashing è vecchio quanto Hollywood: durante i roaring twenties le black face e le yellow face erano pratiche accettate sul grande schermo, nessuno si poneva il problema di un attore bianco cosparso di trucco per impersonare il ruolo di un afroamericano — e la situazione, purtroppo, rimase inalterata per tutta la prima metà del Novecento. A partire dagli anni Cinquanta la segregazione cinematografica diventa pratica affermata, con la presunzione che un cast troppo nero avrebbe ridotto il numero di spettatori e posto un freno ai guadagni degli studios.

Oggi il whitewashing ha assunto una diversa sfumatura. Negli ultimi anni si è tentato di normalizzare la scelta di un attore occidentale per ruoli evidentemente fuori luogo con la scusa che il ritorno economico per le produzioni può essere garantito solo da nomi affermati dello showbiz — guarda caso bianchi. Il regista Ridley Scott durante l’uscita del suo film Exodus – ambientato in Egitto – dichiarò a Variety di non poter costruire “un film con un tale bilancio e dire che l’attore protagonista è Muhammad so-and-so from such-and-such”.

Sullo stesso piano si pone il remake di Ghost in the Shell – famoso franchise nipponico composto da manga e film di animazione – recentemente adattato per il mercato americano da Rupert Sanders con Scarlett Johansson come protagonista principale. Il film ha subito attirato l’attenzione di critica e utenti per la scelta narrativa poco coerente della Johansson nel ruolo del Maggiore Mira Killian Kusanagi (nell’opera originale Motoko Kusanagi). Sanders aveva difeso la sua scelta sottolineando la bravura attoriale dell’attrice definendola “the best actress of her generation”, lo stesso regista del film originale, Mamoru Oshii, ha supportato la scelta della Johansson aggiungendo: “Posso percepire solo motivi politici da parte di coloro che si sono opposti alla scelta, credo che l’espressione artistica debba essere libera dalla politica”.

Il whitewashing nelle sue varie forme – dalla black face alla normalizzazione economica – è però una realtà e non cambierà a meno che il pubblico non dimostri la volontà di vedere un approccio diverso su grande schermo. Partire da mondi più ristretti come quello di Netflix potrebbe essere un buon punto di partenza, stando attenti però a identificare correttamente i casi di whitewashing.

Quando parliamo di produzioni come Death Note di Netflix non stiamo più affrontando l’esclusione delle minoranze, piuttosto stiamo identificando il bullismo culturale dell’intrattenimento americano. Cos’è il bullismo culturale?

Nel 2012 usciva in francia Les Revenants, serie tv di successo e campione di spettatori per il canale televisivo Canal+. A tre anni dal successo della serie francese l’emittente americana A&E Network decide di produrre un remake americano ,che però viene cancellato dopo la prima stagione di messa in onda. La scelta di impossessarsi di un contenuto estero per farne una copia americanizzata è lo schema alla base del bullismo culturale promosso dall’intrattenimento americano. Quando parliamo di whitewashing parliamo di una volontaria censura delle minoranze all’interno dei canali di diffusione culturale come cinema e televisione. Per quanto riguarda l’atteggiamento di prepotenza narrativa dell’America – abituata a prendere dagli altri – si parla piuttosto di una bulimia dell’entertainment dovuta ad una richiesta sempre maggiore di contenuti, che non promuove la creazione, ma piuttosto l’assimilazione di materiale pre-esistente.

Death Note si colloca in quest’ultimo caso: assimilato da Netflix, ben felice di poter usare il nome di un’opera già largamente conosciuta e di appiccicare ad esso i topoi dell’America di oggi. Imparare a distinguere esclusione da appropriazione, due termini che purtroppo spesso vanno a braccetto, è però il primo passo per poter costruire una critica più efficace e mirata, ricordando così a chi si muove tra i piani alti che originalità e inclusione sono i due valori che hanno un riconoscimento maggiore da parte del pubblico.

Segui Jacopo su Twitter.

Per ricevere tutte le notizie da The Submarine, metti Mi piace su Facebook