Il primo presidente dell’era post-fattuale

I più lontani dalla verità, alla fine, non sono stati gli elettori del “falsificatore” Trump, ma i giornali, i sondaggisti, gli opinionisti politici impegnati a smontarlo.

Da qualche mese è diventato di uso comune definire l’epoca in cui viviamo come “post-fattuale,” o post-verità (post-truth) — un’epoca dominata dall’informazione ma, paradossalmente, sempre più incapace di distinguere la realtà dalla finzione; incapace, soprattutto, di dotarsi degli strumenti utili per difendersi quando il confine tra il vero e il falso viene manipolato da operazioni consapevoli di mistificazione.

Si tratta di uno scollamento — tra la percezione dei fatti e la loro comprensione, il loro inquadramento in un contesto coerente e razionale — che non emerge certo come una novità nel dibattito intellettuale contemporaneo: ha attraversato sotterraneamente almeno tutto il Novecento. Ma con l’esito delle elezioni americane sembra aver raggiunto il punto di non ritorno — non è più un allarme vago per il futuro, è l’attualità politica.

In molti considerano Donald Trump l’emblema della post-fattualità, il simbolo vivente del suo trionfo: la sua abilità di menzognere è diventata proverbiale, al punto da guadagnarsi, per esempio, una serie di quattordici articoli sul New Yorker intitolata Trump and the Truth. Chi ha seguito la campagna elettorale, e in particolare i dibattiti televisivi, avrà notato l’enfasi eccezionale che è stata riservata al fact-checking, in quella che si è trasformata presto in una vera e propria battaglia, condotta dalla stampa americana con una forza e una coesione senza precedenti, orientata a smontare, sgonfiare, disinnescare Trump.

La prova che non sia servito a niente è arrivata questa notte. Vuol dire davvero che i fatti non contano più nulla? Che chiunque può raccontare falsità, basare la propria intera campagna sull’odio e sulla disinformazione, e diventare presidente degli Stati Uniti?

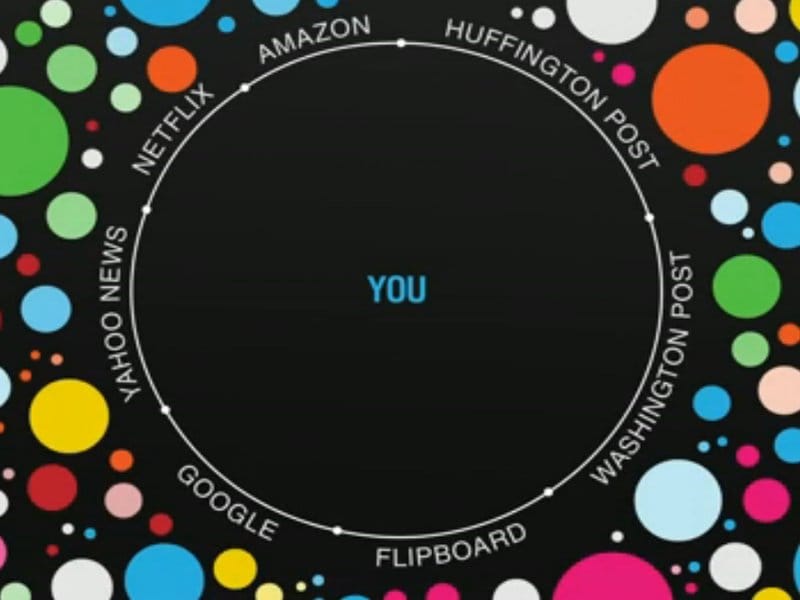

I commentatori della post-truth, nel tentativo di definirla e circoscriverla, finiscono inevitabilmente per parlare di internet: è su internet che le notizie si diffondono incontrollatamente a prescindere dal loro statuto di verità, isolate dal loro contesto storico (cos’è successo prima? Cosa succederà dopo?), sottratte ormai inevitabilmente a qualsiasi forma di controllo editoriale e distribuite al pubblico, quando va bene, secondo un criterio strettamente cronologico — il live feed — o, quando va male, secondo il criterio degli algoritmi di Google o dei social network — il news feed. L’esempio primario che si fa è quello delle bufale e del cospirazionismo — che Trump ha dimostrato di saper alimentare efficacemente.

Internet ha giocato in queste elezioni — le più twittate della storia, com’è stato scritto — un ruolo particolare. La parte più interessante riguarda l’universo dei siti di “informazione” e partigianeria pro-Trump, che hanno mosso e muovono sui social network un traffico abnorme, diffondendo notizie false o semi-false — non diversamente da come fa, qui in Italia, un sito come TzeTze. Ne ha tracciato un profilo esaustivo John Herrman sul New York Times Magazine qualche mese fa.

Questi siti — o direttamente pagine Facebook — hanno una caratteristica distintiva: non hanno nulla a che vedere con la politica, servono soltanto a monetizzare il traffico e i click, cavalcando la partigianeria (questa sì, reale) di un elettorato polarizzato. Un mestiere come un altro, insomma. Giorni fa, BuzzFeed ha scoperto che almeno un centinaio di siti di questo tipo provengono da una piccola città macedone, dove qualche nerd si è accorto che così si fanno soldi facili.

Screen via.

Le bufale, però, così come le informazioni false o falsificate, anche sfruttate per fini meramente economici, sono ben più vecchie di internet: I protocolli dei Savi di Sion non sono stati pubblicati per la prima volta su Reddit, per intenderci. È un problema che attraversa la società dell’informazione di massa sin dai suoi esordi, e che con internet trova soltanto uno strumento inedito di amplificazione. Ma, soprattutto, trova meccanismi automatici di selezione delle informazioni, alimentati direttamente dagli utenti, indipendenti dalla buona e vecchia censura politica di una volta.

Non serve più tener lontano il tuo elettorato dalle notizie o dalle opinioni che potrebbero stornare il suo consenso: ci penserà da solo, usando Facebook.

Per capire cos’è successo questa notte — non la vittoria di Trump, che ha ragioni profonde nella società, nella demografia e nell’economia statunitensi, ma l’incapacità totale da parte dei media “liberali” di prevederla e comprenderla — bisogna figurarsi un’opinione pubblica organizzata sempre più in compartimenti stagni, incapaci di comunicare tra loro. Il problema, allora, non sta tanto nel fatto che la “massa” non abbia più capacità e interesse di distinguere il vero dal falso, quanto nell’incapacità dei media di raccontare e spiegare i fatti (ciò che, insomma, si suppone sia vero) a un pubblico che si rifiuta di ascoltarli — e che loro si rifiutano di capire. Non si pretende dal New York Times la capacità di influenzare l’esito delle elezioni, ovviamente, ma si pretende per lo meno un’abilità di analisi sufficiente a raccontare cosa sta succedendo — perché questo dovrebbe essere il compito dei giornali. I grafici di ieri sera, prima che iniziasse lo spoglio dei voti, invece, raccontavano qualcosa che non aveva niente a che fare con la realtà.

Gli articoli della serie Trump and the Truth del New Yorker probabilmente non sono stati letti da neanche un elettore di Trump. Per mesi, la stampa statunitense — insieme ai suoi lettori — si è rimbalzata a vicenda gli stessi contenuti, convinta di poter avere una qualche incidenza sull’elettorato, o almeno una qualche rappresentatività — invece, ha finito per auto-ipnotizzarsi, calandosi in una realtà fittizia dove la vittoria di Clinton sembrava così scontata — perché dai, onestamente, chi mai potrà votare per Trump?

È un discorso che facilmente si può appiattire su una contrapposizione di classe (banalizzata): istruiti contro ignoranti, città contro campagna, giornalisti laureati contro utenti beceri di internet. Non si sono fatti attendere, come dopo la Brexit, i commenti di chi biasima il suffragio universale — perché è facile scaricare la colpa contro chi vota sbagliato. Libera la coscienza e permette di ignorare il fallimento di un intero sistema, un fallimento che prima ancora di essere politico è comunicativo, e prima di essere comunicativo è di comprensione.

Il dato che rimane è che i più lontani dalla verità, alla fine, sono risultati essere loro: non gli elettori del “falsificatore” Trump, ma i giornali, i sondaggisti, gli opinionisti politici, e tutti coloro che sono rimasti intrappolati nella stessa narrazione, prigionieri di una bolla che li ha tenuti accuratamente separati dal mondo reale — senza però perdere occasione di deprecare i pericoli della post-fattualità, come un malato che veda soltanto le malattie altrui.

La bolla è scoppiata ieri notte, e adesso è il momento dell’autocritica: “Trump aveva alienato [noi giornalisti] a tal punto che non riuscivamo più a vedere quello che avevamo davanti agli occhi. Continuavamo soltanto a controllare i nostri siti di pronostici preferiti e ci sentivamo rassicurati, anche se tutti sanno che i risultati dei sondaggi non sono voti,” scrive Margaret Sullivan sul Washington Post.

Prima ancora che per le sue conseguenze sull’equilibrio del pianeta — che ancora abbiamo il privilegio di non conoscere — la vittoria di Donald Trump è già passata alla Storia per questo.