Cosa pensano i giovani filippini della guerra alla droga di Duterte

Nella stampa occidentale Duterte assume una coloritura macchiettistica, ma è difficile minimizzare il suo atteggiamento davanti a un bilancio di 3000 morti in tre mesi. Ne abbiamo parlato con chi vive nelle Filippine.

Da quando Rodrigo Duterte è salito al governo delle Filippine, alla fine dello scorso giugno, l’opinione pubblica internazionale ha cominciato a mostrare una preoccupazione sempre crescente per l’attuazione di una politica anti-droga fatta in gran parte di omicidi extra-giudiziali, che mietono vittime soprattutto tra i consumatori e gli spacciatori di shabu, nome locale per le metanfetamine.

Sindaco per oltre 22 anni della città di Davao, Duterte ha basato tutta la propria campagna elettorale sulla guerra alla droga. Poco noto per amare le sottigliezze della diplomazia, da ultimo ha fatto parlare di sé per essersi paragonato a Hitler, dicendo che sarebbe ben felice di sterminare i circa tre milioni di tossicodipendenti del Paese. Ma è stata soltanto l’ultima di una lunga serie di dichiarazioni sopra le righe. A inizio settembre, per esempio, ha chiamato Obama “figlio di puttana” (per poi fare parzialmente marcia indietro), prevenendo la possibilità che l’inquilino della Casa Bianca sollevasse il problema dei diritti umani al summit dei Paesi del Sud-Est asiatico. Diritti umani di cui il Presidente ha dichiarato apertamente e più volte di “fregarsene,” mentre altre affermazioni poco lusinghiere sono state indirizzate di volta in volta all’ambasciatore statunitense, all’Unione Europea, alle Nazioni Unite.

Risposte beffarde, insulti o vere e proprie campagne denigratorie colpiscono anche le voci critiche sul fronte interno, come l’ex senatrice Leila de Lima, costretta a lasciare il Parlamento — dove, alla guida della Commissione per la giustizia e i diritti umani, aveva chiesto un’indagine sugli omicidi extra-giudiziali — con l’accusa di aver accettato tangenti milionarie dai narcotrafficanti. A condurla sulla strada del crimine sarebbe stata una supposta “debolezza sessuale.” De Lima ora teme per la propria vita.

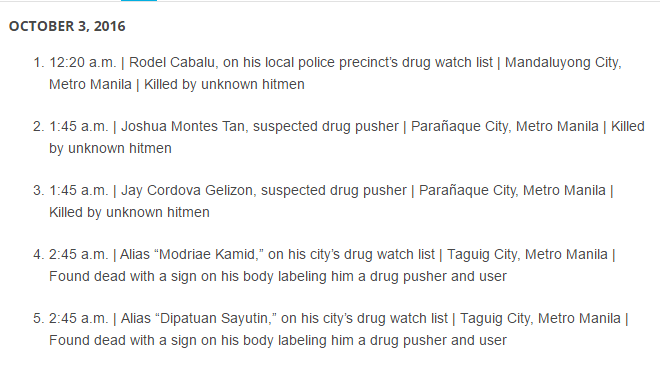

Nella stampa occidentale Duterte assume spesso una coloritura macchiettistica, ma è difficile minimizzare il suo atteggiamento spaccone e provocatorio a fronte di un bilancio dei morti che aveva già toccato quota 3.000 nel periodo compreso tra il 1 luglio e la metà di settembre, secondo dati della polizia nazionale (PNP) ripresi dal quotidiano locale Philstar. Un altro giornale online filippino, The Inquirer, aggiorna costantemente una lista con i nomi degli uccisi e le circostanze della morte: ad oggi risultano 1260 persone uccise tra il 10 maggio — data dell’elezione di Duterte — e il 30 giugno — data dell’effettivo ingresso in carica. Altre 1213 sono state uccise dopo il 30 giugno. Un bollettino di guerra.

Circa metà delle vittime risultano uccise in operazioni di polizia. L’altra metà è da ascrivere a non meglio specificati gruppi di “vigilantes,” squadroni della morte che si muovono in moto e spesso lasciano accanto al cadavere della vittima un cartello infamante, con il nome e l’accusa di essere stato un tossico o uno spacciatore.

L’impunità garantita agli assassini fa temere che dietro a gran parte degli omicidi si nascondano regolamenti di conti di altra natura.

Ieri il Guardian ha pubblicato in esclusiva l’intervista a un agente della PNP, che rivela come dietro a molte squadre di vigilantes operi la polizia stessa.

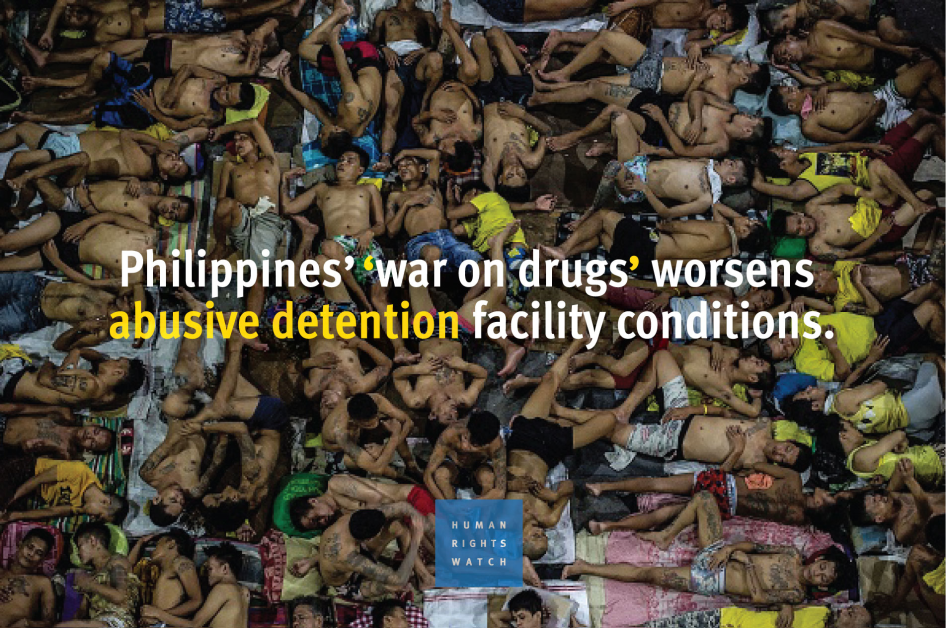

L’efferatezza ostentata da Duterte non arriva inaspettata. Il presidente sta infatti applicando a livello nazionale un modus operandi già largamente sperimentato durante i suoi anni al governo di Davao — la città più grande del Paese. Squadre delle morte e uccisioni sommarie a Mindanao (l’isola meridionale in cui si trova la città), con l’intento dichiarato di debellare la criminalità, sono l’oggetto di un rapporto di Human Rights Watch pubblicato nel 2009 e significativamente intitolato You Can Die At Any Time.

Nonostante il clima di violenza generalizzata e il controcanto macabro, quasi pulp, che Duterte porta avanti con le proprie boutades — in campagna elettorale aveva detto, per esempio, di voler far “ingrassare i pesci della baia di Manila con i cadaveri degli spacciatori” — il Presidente, soprannominato “The Punisher” sin dai tempi di Davao, sembra godere di una popolarità incontrastata. Eletto con il 38% dei voti su cinque candidati, secondo un sondaggio a fine luglio scorso la sua fiducia tra i cittadini era addirittura al 91%.

Chiara, 26 anni, italo-filippina che ora abita a Makati — nell’area metropolitana di Manila — ci conferma questo quadro. “Sì, qui sostengono tutti Duterte perché vedono che sta facendo veramente qualcosa, e i numeri parlano…”

“Vedo che la gente in qualche modo si sente più sicura. Si sentono dire in giro frasi del tipo ‘tranquilla, tanto c’è Duterte’”. Le facciamo notare che il numero di morti è spaventoso. “Sì, ma qui lo vedono come un prezzo che bisogna pagare.”

Dello stesso avviso è Michael, 27 anni, che abita a Quezon City ed è impiegato come political affairs officer di un parlamentare nazionale. “È così che la guerra alla droga dev’essere gestita prima di tutto: con una dimostrazione di forza.”

Quando gli chiediamo se anche lui, come Duterte, “se ne frega” dei diritti umani, ci tiene a precisare che la sua è un’opinione strettamente personale. “Sì, penso che il fine giustifichi i mezzi. Con tutto il rispetto per le Nazioni Unite, con questo metodo è la prima volta che si vede un cambiamento. Gli spacciatori si stanno arrendendo da soli. Anche le informazioni che arrivano dalla polizia dimostrano che il tasso di criminalità è sceso significativamente.”

Anticipando il paragone che ha fatto guadagnare a Duterte i titoli dei giornali di tutto il mondo qualche giorno fa, anche Michael pensa che il presidente abbia “preso una pagina dal manuale di Hitler.”

“Non sto dicendo che è come Hitler, non lo è. Sto solo dicendo che il Presidente è un genio politico. La sua popolarità è dovuta alla sua convinzione e alla sua fede in un singolo mandato — che solo lui possa riportare la legge e l’ordine. I suoi discorsi spingono la gente all’ira e attirano supporto alla sua causa, mentre gli uomini d’affari e gli intellettuali che vogliono trovarsi al fianco dell’opinione pubblica lo appoggiano.”

“Penso che la guerra alla droga di Duterte abbia solo portato violenza nel Paese. Molti la usano come una scusa per uccidere” ci dice invece A., coetaneo di Michael, che preferisce rimanere anonimo.

“A che serve raggiungere l’obiettivo di un Paese senza droga, se dev’essere alle spese di vite innocenti e in violazione del diritto a un giusto processo? Il problema è che non possiamo davvero dire perché una vittima è stata uccisa.”

Duterte ha dichiarato di non volersi fermare finché non sarà ucciso o imprigionato l’ultimo spacciatore del Paese. A. pensa che la guerra finirà soltanto quando un nuovo Presidente sarà eletto, “o quando finalmente la gente si deciderà a destituirlo. Sono d’accordo con la senatrice de Lima, perché le azioni del Presidente sono praticamente identiche alla legge marziale. Ha minacciato di chiudere il Parlamento se non gli dà ascolto. Usa la violenza per mettere a tacere le persone, e ho l’impressione che voglia tenersi stretto il potere.”

Uno dei dati più significativi è proprio quello relativo al consumo di droga nel Paese. Secondo i numeri di UNODC, riportati da Time — che il 25 agosto ha pubblicato un lungo reportage sull’argomento — la percentuale della popolazione che fa uso di metanfetamine è solo leggermente superiore al dato statunitense, mentre per quanto riguarda cocaina e oppioidi le Filippine presentano numeri drasticamente inferiori a quelli di qualsiasi Paese occidentale. Quanto al tasso di criminalità, basti pensare che la media di 12.00 omicidi all’anno stimata dal 2010 al 2015 nelle 15 principali città del Paese è stata raggiunta e superata in poche settimane di war on drugs.

Tutto fa pensare che ci sia uno iato considerevole tra la realtà dei fatti e la percezione dell’opinione pubblica, alimentata da una retorica di unità nazionale contro un Nemico demonizzato da distruggere — quasi una missione divina: il poliziotto intervistato dal Guardian non ha risparmiato paragoni con gli arcangeli Michele e Gabriele. Incidentalmente, però, le vittime di questa guerra contro le forze del male sono i più poveri: il consumo e lo spaccio di shabu risulta diffuso infatti soprattutto tra gli strati più immiseriti della popolazione urbana. E sono anche gli obiettivi più facili da uccidere impunemente: piccoli teppisti, spacciatori locali, meth-heads diseredati. Il “problema della droga” rischia di coincidere in gran parte con “il problema dei poveri” — e Rodrigo Duterte sta cercando di risolverlo nel sangue.