Le esclusive in streaming sono la rovina dell’industria musicale (Che è già abbastanza rovinata di per sé)

Con le esclusive per streaming musicale, gli artisti fuggono dal male che conoscono per il male male che non conoscono

L’uscita del nuovo disco di Frank Ocean sembra aver suscitato, oltre alla ridda infinita di commenti e opinioni sui magazine musicali, anche una reazione definitiva da parte della Universal, che non vuole più saperne di esclusive in streaming. Secondo Bob Lefsetz — un blogger esperto di dinamiche e retroscena interni all’industria musicale — l’amministratore delegato di UMG (Universal Music Group) Lucian Grainge avrebbe esplicitamente vietato la pratica delle esclusive in un’email inviata ai dirigenti del gruppo.

Quella di Blonde su Apple Music è soltanto l’ultima di una lunga serie di esclusive “eccellenti” che si sono susseguite negli ultimi anni, e non solo a favore del ramo musicale di Cupertino. Con l’eccezione di operazioni di minore importanza, qualche live esclusivo per Spotify, e le iTunes Session, live in studio prodotti da Apple quando ancora la musica si comprava, il concetto di musica esclusiva nasce dopo l’acquisizione da parte della Project Panther di Jay–Z del servizio di musica in streaming “ad alta qualità” Tidal.

Il nuovo Tidal di Jay–Z e compagnia fa delle esclusive uno dei propri vantaggi competitivi principali.

Un passo indietro: la musica è sempre stata esclusiva, in qualche modo. Per potere ascoltare una canzone quando si voleva, si comprava l’LP, o la musicassetta, o il CD. Altrimenti, si doveva aspettare un dj stronzo la passasse in radio, magari con il dito pronto sul tasto Rec del proprio registratore.

Se si voleva ascoltare un disco dall’inizio alla fine, o si pagava, o si pagava.

Internet ha cambiato le cose — attraverso una serie di servizi e siti internet uno più illegale dell’altro, quasi tutti ora defunti, ha messo a disposizione di qualunque utente tutta la musica del mondo, dall’Ars nova francese all’electro-soul. Siccome con gratis è quasi impossibile combattere, anche se gratis è illegale, la musica pop ha completato la propria nuclearizzazione accentrandosi attorno i singoli e, sempre con l’aiuto di Apple, mettendoli in vendita a un costo da permettere l’acquisto impulsivo.

Negli anni dopo l’acquisizione da parte di Google, YouTube si ripulisce la faccia, si imborghesisce, e diventa il posto dove tutti i giovani ascoltano la musica. Poco importa se è un servizio di video, se non ha uno strumento per gestire una vera libreria musicale, tanta musica si può ascoltare legalmente — ci sono i video musicali — e il resto è caricato illegalmente da altri utenti, ma si rimuove la barriera di sembrare di far qualcosa di criminale.

YouTube e il livello gratuito di servizi di streaming come Spotify portano però guadagni pressoché inesistenti: nel 2015 l’industria musicale ha raccolto più proventi dalla vendita di vinili che dall’intero settore di servizi di streaming gratuito.

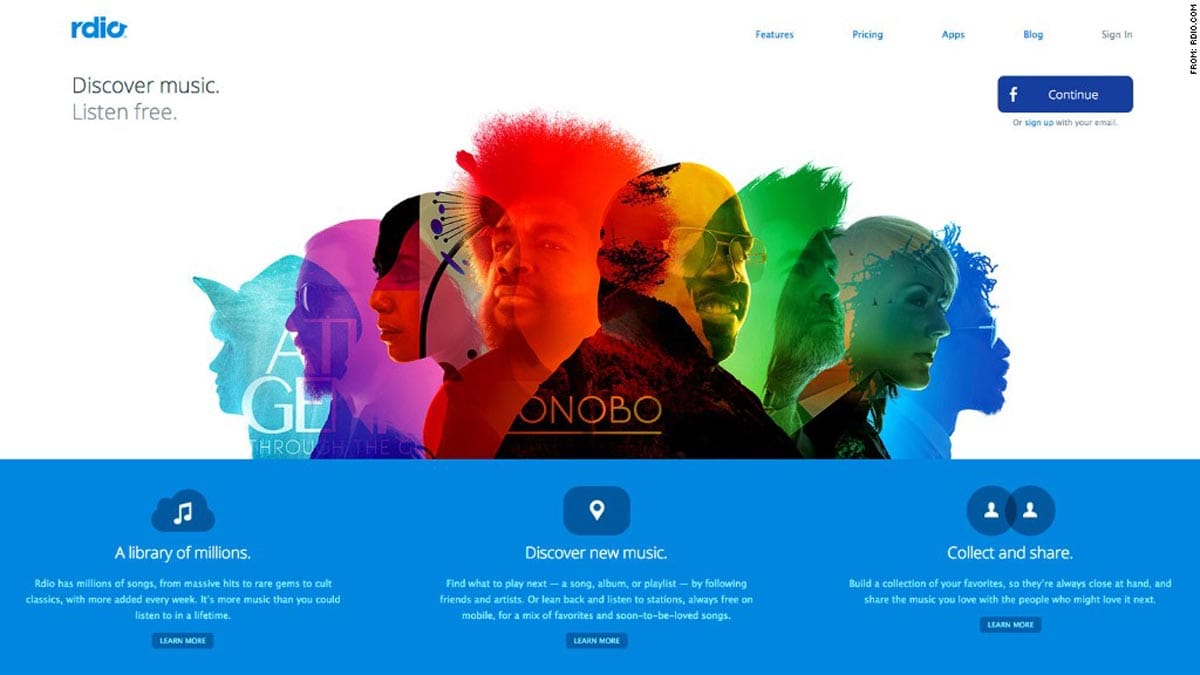

Insomma, bisogna trovare un modo per far pagare gli utenti. La prima reazione della Silicon Valley, quando Spotify era ancora un servizio esotico, disponibile solo in Svezia, fu Rdio. Dal 2010 al 2015, Rdio continuò a giocare contro le altre start up dello streaming, puntando tutte le proprie fiches sulla risposta più californiana possibile — design del prodotto ed esperienza utente. A differenza di ogni alternativa, e soprattutto di Spotify, che prima del redesign dell’aprile 2014 era un puzzle game più che un’app, Rdio era un vero piacere da usare. Rdio ha anche rischiato il fallimento una mezza dozzina di volte, e lo scorso anno è stata acquistato al mercatino delle pulci dal gigante della radio online Pandora.

La conclusione è semplice: le esclusive sono inevitabili. Se gli utenti non sono disposti a pagare per meriti del servizio di streaming come prodotto, ma percepiscono come vero valore solo il catalogo offerto, inevitabilmente lo scontro si dovrà spostare lì.

E di per sé, sembrerebbe anche tutto OK: pagare un paio di abbonamenti a servizi di streaming è comunque enormemente più economico di quanto si dovrebbe spendere per ascoltare le nuove uscite, anche solo comprando singoli, e alla fine è come si consuma anche la tv pay per view: si comprano pacchetti di contenuto.

Per l’utente, invece, le esclusive sui servizi di streaming, nello stato corrente delle cose, sono un disastro — non perché esclusive di per sé, ma perché non ci si capisce niente. Quando si parla di “esclusiva per Apple Music,” o “per Tidal,” si intendono un sacco di tipi di contratto diversi, e per l’utente possono esserci differenze importanti, che è impossibile cogliere.

- Ci sono le esclusive in amicizia, di Tidal, per lo più da parte di autori che hanno interessi — o letteralmente, azioni — nel servizio.

- Le esclusive solo su piattaforme a pagamento, che non evitano servizi con livelli gratuiti come Spotify e Deezer.

- Le esclusive temporanee, solitamente di due settimane, e comprate dalle aziende come boost di pubblicità.

- Le esclusive figlie di coproduzione, dove un servizio finanzia personalmente la produzione di un progetto dell’artista.

- Le produzioni dirette, marchiate Apple, Tidal, o Spotify.

I periodi di esclusività per ognuno di questi tipi di esclusive sono tenuti segreti all’utente, che non ha nessun modo per orientarsi se non, abbonarsi subito a tutti $$$$

Così, ad esempio, The Life of Pablo è uscito come esclusiva su Tidal, ma l’esclusiva si è trasformata presto in una sorta di “beta” del disco. Kanye West ha ricaricato più volte le tracce sul servizio, modificando il disco mentre la gente lo ascoltava. Una volta terminato il periodo di sperimentazione, è uscito normalmente, e anche sui servizi di competitori, malgrado lo stesso West avesse detto l’esatto contrario:

https://twitter.com/kanyewest/status/699376240709402624

Un tipo ha perfino proposto una class-action contro Tidal e West per falsa pubblicità: forse sta esagerando, ma ha una frazione di ragione.

I Radiohead hanno pubblicato il loro ultimo disco solo su Tidal e Apple Music, lamentando i pagamenti invisibili della società svedese. Una posizione simile a quella tenuta da Taylor Swift, che ha tenuto il suo ultimo album, 1989, lontano dai servizi di streaming… finché Apple non ha annunciato che avrebbe inaugurato Apple Music con il disco in esclusiva streaming. Subito dopo è emerso che Apple non avrebbe pagato gli artisti per le canzoni riprodotte durante il trial di tre mesi del servizio e Swift ha minacciato di ritirare l’esclusiva con un post su Tumblr. Ma alla fine hanno fatto pace: Apple paga gli artisti anche per i primi tre mesi di servizio, Swift è apparsa in una serie di pubblicità per il servizio, e infine la società di Cupertino ha prodotto white label il film–concerto–documentario sull’ultimo tour della cantante, dedicando ampi spazi con pubblicità take over su tutte le proprie proprietà.

Drake ha pubblicato il suo ultimo disco, Views, in esclusiva di due settimane su Apple Music, per una cifra da svenimento. L’estate precedente, invece, il video di Hotline Bling, altra produzione white label Apple, non era stato legato a nessun contratto di esclusività.

Oltre ai casi più chiacchierati, come quello di Frank Ocean di questi giorni, l’usanza delle esclusive si fa sempre più frequente, e sempre più opaca, in particolare per le uscite anche solo leggermente meno hypate: i due volumi della colonna sonora di Stranger Things, ad esempio, sono esclusivi su iTunes Store e Apple Music — ma nelle settimane precedenti alla release l’informazione non ha mai trovato una riga in nessun comunicato stampa, e la stessa esclusiva sembra controintuitiva, essendo Netflix e Apple borderline rivali. Quando usciranno i due dischi su Spotify? Non si sa.

La verità è che nemmeno i servizi di streaming a pagamento funzionano: Spotify non solo paga pochissimo gli artisti, è in costanti, enormi, difficoltà economiche. Le uniche società che potranno permettersi di mantenere servizi in streaming a 9.99€ saranno grandissime multinazionali o conglomerati dove avere un servizio in streaming non sarà un prodotto, ma una funzionalità. Apple e Google, oggi, possono finanziare attività come Apple Music, Google Play Music e YouTube Red. Domani, probabilmente, Facebook potrebbe avere successo nel settore. Si prospetta un futuro dove i servizi musicali svolgono per le aziende ruoli di loss–leader, prodotti venduti in perdita per attrarre clienti.

Offrendosi a questi colossi, così grandi da far sembrare le Big Three — Universal, Sony, Warner — formiche, gli artisti stanno involontariamente collaborando alla definitiva trasformazione della musica in prodotto di supporto, inutile o inutilizzabile da solo, inevitabilmente privo di valore intrinseco.