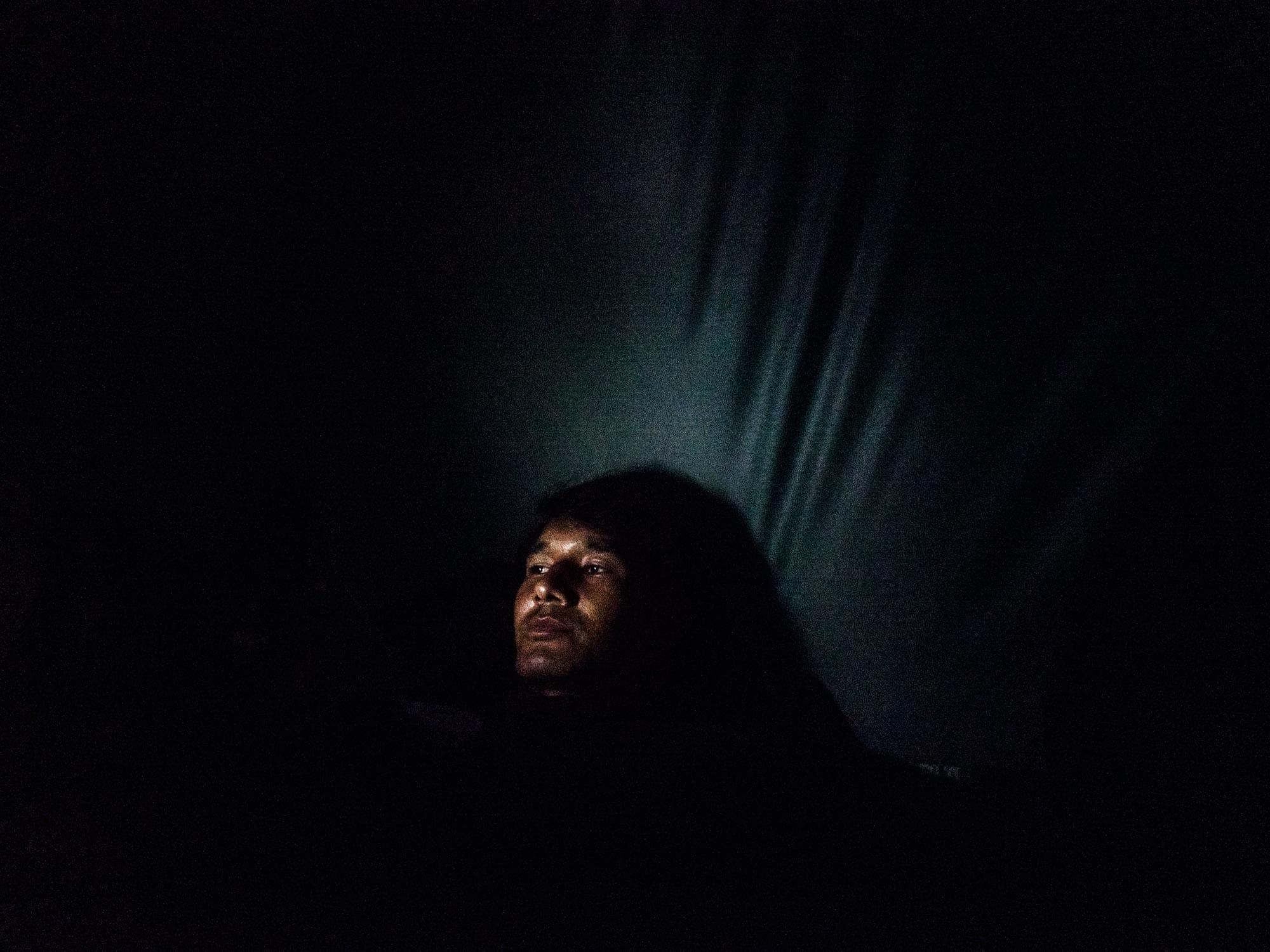

Reportage Una notte nella prigione per profughi di Lesbo

E come per ogni prigione c’è anche una via di fuga: un buco nella rete sul retro dell’hotspot. Tre giovani ragazzi afghani ci fanno entrare da lì.

Due livelli di recinzione con filo spinato. Le tende dell’UNHCR e gli “shelter” – i prefabbricati da trenta metri quadrati dove dormono fino a dieci persone alla volta. Le telecamere che sorvegliano l’hotspot e, di notte, fari e fasci di luce puntati verso la collina. E ancora: la coda per la mensa fatta di centinaia di corpi per ottenere una scodella in plastica di “Potatoes&Maccheroni” – che è anche il ritornello di una filastrocca sarcastica inventata dai migranti. La intonano polemicamente a orario pasti, contro la monotonia di questo regime alimentare. In realtà le patate non ci sono e i maccheroni sono delle mezze penne coperte da pomodorini, capperi, olive e un blocco di feta dal sapore nauseante.

Un giorno a settimana viene distribuito il pollo. A volte non in quantità sufficienti ed è questa la causa scatenante di varie risse che si verificano lungo la “line-food.” I bagni e i box-doccia sono una quarantina, con i pavimenti cosparsi di escrementi e rifiuti in ogni angolo: vengono puliti massimo ogni quattro giorni e l’acqua corrente spesso non funziona. La stanza dei lavabi in pietra per i panni, di notte, assomiglia a una grotta ed è ancora peggio dei bagni.

“Moria is a jail,” “Moria è una prigione”: lo hanno scritto anche ai bordi delle strade i ragazzi mediorientali e africani bloccati sull’isola greca di Lesbo, nel mar Egeo – da un anno e mezzo epicentro della crisi di migranti e rifugiati nel Mediterraneo. Del milione di persone arrivate in Europa nel corso del 2015, più della metà sono passati da qui – 50 per cento siriani, un quarto dall’Afghanistan, 10 per cento dall’Iraq. Il restante da altre nazioni.

E come per ogni prigione c’è anche una via di fuga: un buco nella rete sul retro dell’hotspot. L’hanno recisa e sollevata a forza in un punto poco illuminato e sorvegliato dalle guardie. Tre giovani ragazzi afghani ci fanno entrare da lì. Loro lo usano per fuggire la notte. Alcuni si accampano fuori da Moria, altri salgono lungo il manto erboso della collina, al buio, per poi scendere da una strada bianca che incrocia un torrente, percorrere qualche chilometro e andare al mare. A pescare, con reti amatoriali e bastoni.

Hanno trovato un piccola insenatura nella costa, nei pressi di uno scarico di un’azienda chimica, dove si vede della schiuma affiorare sul pelo dell’acqua. Non gli importa granché del rischio inquinamento, perché lì è facile catturare i pesci per poi accendere un fuoco con la legna e improvvisare una grigliata sulla spiaggia. “Sempre meglio del Potatoes&Maccheroni,” scherza Abdul, ventiduenne di Kabul, il più spigliato ed estroverso del gruppo.

L’impressione è che la polizia lo sappia ma chiuda un’occhio per evitare tensioni e rivolte dentro Moria. Da qui, in teoria, può uscire in orario diurno soltanto chi si trova da più di 25 giorni all’interno. Il varco aperto nella rete dai migranti trasforma queste regole e leggi in lettera morta. Tanto, dopo qualche ora, non si può fare altro che rientrare nell’hotspot.

È impossibile lasciare Lesbo: ogni giorno c’è chi prova a imbucarsi su una nave per Atene che salpa dal porto di Mytilene – il capoluogo dell’isola – e ogni giorno viene fermato dalle forze dell’ordine greche.

Fino a pochi mesi fa le agenzie di viaggio vendevano pacchetti per migranti, anche per sopperire alla crisi turistica che si è abbattuta sull’isola. E allora guadagnavano vendendo biglietti nave per Atene e poi in ferrovia fino a Idomeni, passando per Salonicco, nella speranza di trovare il confine macedone aperto. Adesso non accade più. Con buona pace di profughi e tour operator. Anche Lesbo, come Moria, si è trasformata in una prigione a cielo aperto.

È una vita in salita quella dei tre ragazzi afghani che ci guidano, Abdul, Rejal e Rahimallah. È cominciata in salita sulle montagne al confine fra Iran e Turchia “dove se vai troppo in alto ti sparano gli iraniani, se vai troppo in basso ti sparano i turchi”. Mostrano i video girati col telefono: un sentiero di montagna innevato, largo mezzo metro e uno strapiombo a sinistra. Fra gli uomini della loro “carovana” tutti portavano scarpe da ginnastica.

Sono molti i racconti di chi lavora nel mondo dell’accoglienza e delle ong e hanno un punto in comune: chi arriva qui, spesso, ha i piedi congelati o in cancrena.

In salita è anche la vita quotidiana dentro Moria. Letteralmente: l’hotspot è costruito lungo il fianco di una collina e all’interno si ammazza il tempo accendendo fuochi e scarpinando su rampe fangose lunghe qualche decina di metri. L’intera struttura è più piccola di quanto ci si aspetterebbe da un luogo che ospita 3.300 persone. Si vede una parete con le prese di corrente e alla sera si accalcano decine di uomini a ricaricare i telefoni. I colori e gli odori dei bagni sono nauseabondi. Le tende canadesi da due posti si trovano lungo il perimetro, alcune rivolte l’una verso l’altra per permettere ai ragazzi di chiacchierare.

Le aree di Moria sono parzialmente divise per nazionalità, in modo da limitare il rischio di scontri fra i diversi gruppi etnici. Il blocco centrale ospita gli “shelter.” È a forma di quadrilatero ed è separato da un’altra recinzione. Si accede attraverso una porta sorvegliata, all’interno vivono le famiglie che non sono ancora state trasferite in altri campi. Oppure piccoli gruppi di siriani, come otto di loro che indossano bei vestiti e cappelli e giocano a carte sotto una luce fioca. Uno ha la gamba ferita e fasciata fin sopra al ginocchio. Racconta di essersela procurata proprio durante un arresto al porto.

Più di 50 pakistani, invece, dormono insieme all’interno di una tensostruttura appoggiata su una lastra di cemento.

Ogni gruppo etnico ha nominato dei “leader” ufficiosi, che si parlano fra di loro, per stroncare sul nascere i litigi. O per organizzare rivolte e proteste contro la polizia – come accaduto ad aprile con scene di rabbia incontrollata e cassonetti incendiati. In altri casi gli scontri sono stati solo fra i migranti: la notte fra l’1 e il 2 giugno, un nutrito manipolo di afghani è partito per una spedizione punitiva e ha dato fuoco al tendone dei pakistani. Li accusavano di furti e molestie sessuali dentro Moria. La battaglia è durata per tutta la notte provocando feriti, di cui tre ricoverati in ospedale, e i documenti cartacei sono stati inghiottiti dalle fiamme. Le accuse sono reciproche fra i due gruppi con i pakistani che hanno parlato di “metodi mafiosi” nella gestione del campo.

Ci presentano Omar, uno dei leader pakistani, un ragazzone dal fisico secco ma alto più di un metro e novanta. È a lui che bisogna chiedere il permesso per scattare le foto nella tensostruttura. Sveglia a tarda notte i suoi compagni e parla in urdu per due minuti, spiega la situazione. Ottiene l’approvazione e poi esordisce: “Tutto quello che volete, se possiamo aiutare.”

Anche Papa Francesco era andato per aiutare. “Non siete soli,” così aveva parlato ai profughi nella sua visita del 15 aprile a Moria. Avevano suscitato speranze le sue parole e non solo fra i cristiani (pochi) e gli yazidi. Anche fra i musulmani. Abdul era addirittura convinto che il Papa fosse una sorta di “capo dell’Europa” e che dopo le sue parole i governanti dell’Unione avrebbero dovuto eseguire gli ordini del Santo Padre. Da questa sua banale affermazione parte un’improbabile discussione su laicismo e stati teocratici. Ma la visita del Papa sarebbe stata “boicottata” secondo la versione dei profughi: le tende tolte dall’ingresso principale, gli spazi più degradati non sarebbero stati oggetto della visita, il terreno e i bagni sistemati per qualche ora. Per dare l’impressione che Moria fosse meglio di quello che realmente è.

Su una cosa però Bergoglio non si è sbagliato: non sono soli, in effetti. “Ci sono più di 3.300 persone,” ci dice Boris Cheshirkov, il funzionario bulgaro portavoce sull’isola dell’Alto Commissariato per i Rifugiati. 3.300 persone che fanno il paio con altre 900 dentro al campo di Kara Tepe, che si trova lungo il litorale. È il campo per famiglie, quasi tutte siriane, “anche se non abbiamo un registro demografico aggiornato che fotografi quanti uomini adulti, donne e bambini sono transitati sull’isola” prosegue il portavoce dell’Agenzia per i Rifugiati dell’Onu. Kara Tepe offre condizioni di vita di gran lunga superiori rispetto a Moria: acqua corrente, bagni puliti, intrattenimento e giochi per bambini, altalene, volontari, frutta, lezioni di inglese e francese. Non a caso si può entrare semplicemente chiedendo un’autorizzazione al consigliere del sindaco, Marios Adriotis. La si ottiene in cinque minuti alla municipalità di Mytilene.

Mentre l’ex centro di detenzione di Moria, convertito in hotspot dopo la firma dell’accordo del 20 marzo fra Bruxelles ad Ankara, si è trasformato in un centro di registrazione, identificazione ed espulsione, militarizzato giorno e notte.

Fino al 20 marzo di quest’anno era solo un luogo di transito temporaneo per migliaia di persone dirette verso i Balcani, una tendopoli a cielo aperto dove operavano numerose ong con personale medico-legale e associazioni di volontari. Oggi per entrare serve un lasciapassare del Ministero degli Interni di Atene.

Due pesi e due misure per le quali è difficile trovare una spiegazione. All’interno lavorano 5 medici mentre organizzazioni come MSF e Save the Children, che sopperivano a questa carenza, hanno dismesso le loro attività all’interno proprio in polemica con l’accordo fra Ue-Turchia, dichiarandosi contrari alle deportazioni verso il distretto turco di Dikili. Sono riusciti ad ottenere che almeno i minori non accompagnati venissero trasferiti dall’hotspot ad altri campi. A inizio maggio, 70 minorenni senza genitori, sui 150 totali, sono stati trasferiti nel centro MSF di Mantamados, realizzato nei pressi di un campo da calcio nel nord dell’isola.

E infine c’è chi si nasconde in luoghi inaspettati: Camran e Imran, che quando li incontriamo non mangiano da due giorni e dormono in un sacco a pelo sotto ai resti archeologici di Mytilene, alle pendici del castello che domina la città. Non parlano inglese e vivono nascosti per paura delle deportazioni. Si arrampicano sugli scavi e sopra ciò che resta della muraglia. Da lì fissano il mare. In direzione dell’Europa.